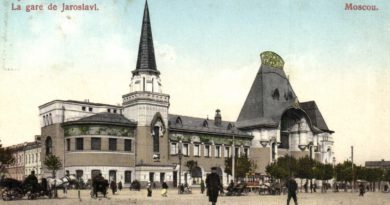

Романов и балерина — первые хозяева особняка Кшесинской

Вместо великого князя Константина Главным начальником флота и Морского ведомства стал теперь его племянник — великий князь Алексей. Накануне Русско-Японской войны этого горе-главу Морского ведомства напрасно пытался образумить Сандро: «Все вооруженные силы микадо на суше и на море не могли смутить оптимизма дяди Алексея. Каким образом наши «орлы» должны были проучить «желтолицых обезьян», так и осталось для меня тайной. Покончив таким образом с этими вопросами, он заговорил о последних новостях Ривьеры». У великого князя Алексея Александровича, кстати, тоже была любовница-балерина, одно её ожерелье прозвали «Тихоокеанский флот».

Открыть