Календарь экскурсий

Есть свободные места

В усадьбу А.В.Морозова (экскурсовод Ирина Стрельникова)

27 апреля — 15:00

Записаться

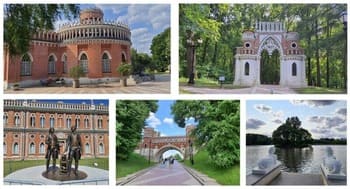

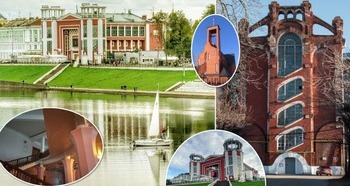

Царицыно с посещением Среднего дворца (Большого — по желания) (экскурсовод Ирина Стрельникова)

1 мая — 13:20

Записаться

Автобусная в усадьбу Брюса (экскурсовод Ирина Стрельникова)

4 мая — 11:20

Записаться

В особняк Степана Рябушинского (экскурсовод Ирина Стрельникова)

В особняк Степана Рябушинского (экскурсовод Ирина Стрельникова)

5 мая — 13:30

Записаться

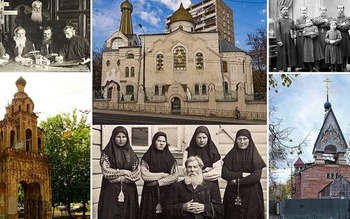

Староверы в окрестностях Бауманской (экскурсовод Ирина Стрельникова)

9 мая — 15:00

Записаться

В гостиницу Ленинградская (экскурсовод Ирина Стрельникова)

10 мая — 16:20

Записаться

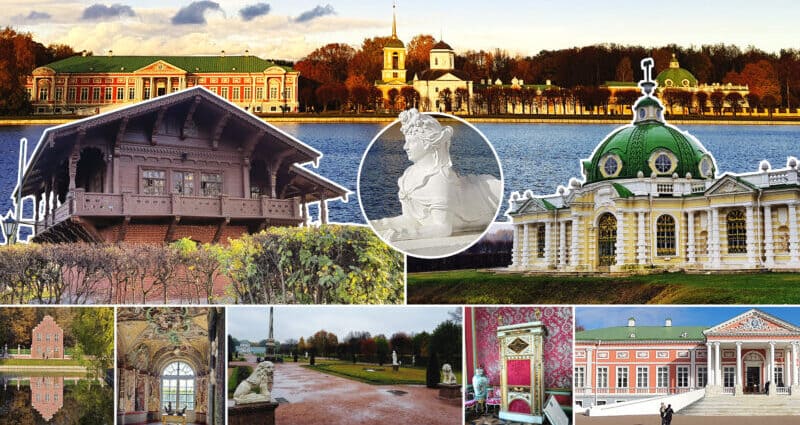

Кусково: парк, Дворец, Грот (экскурсовод Ирина Стрельникова)

11 мая — 12:40

Записаться

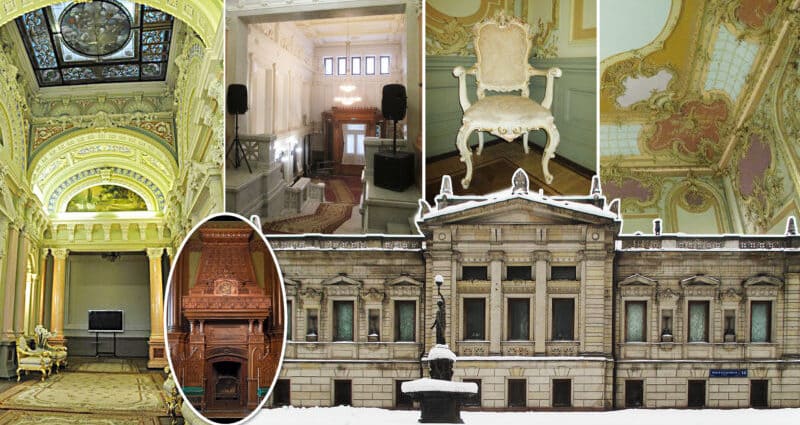

В особняк Стахеева (экскурсовод Ирина Стрельникова)

В особняк Стахеева (экскурсовод Ирина Стрельникова)

12 мая — 13:40

Записаться

В усадьбу А.В.Морозова (экскурсовод Ирина Стрельникова)

12 мая — 16:00

Записаться

Хлудовы, Сыромятники (экскурсовод Ирина Стрельникова)

Хлудовы, Сыромятники (экскурсовод Ирина Стрельникова)

17 мая — 18:15

Записаться

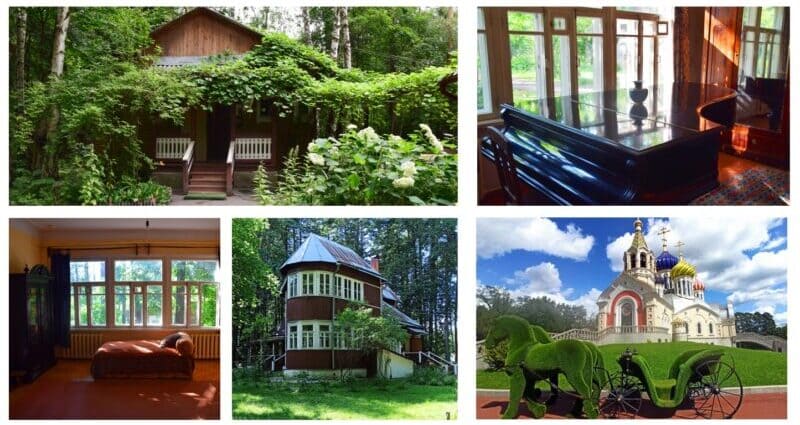

В Переделкино с местным краеведом (мини-группа)

18 мая — 8:30

Записаться

На фабрику Эйнема (экскурсовод Ирина Стрельникова)

18 мая — 13:00

Записаться

В городскую усадьбу Васильчиковой-Оболенского-фон Мекк (экскурсовод Ирина Стрельникова)

18 мая — 16:50

Записаться

Автобусная экскурсия в Ногинск с посещением дома Арсения Морозова (экскурсовод Ирина Стрельникова)

Автобусная экскурсия в Ногинск с посещением дома Арсения Морозова (экскурсовод Ирина Стрельникова)

19 мая — 09:30

Записаться

По старообрядческому беспоповскому монастырю на Преображенке с посещением одного из корпусов (дресс-код!) (экскурсовод Ирина Стрельникова)

25 мая — 12:30

Записаться

В особняк Носова (экскурсовод Ирина Стрельникова)

В особняк Носова (экскурсовод Ирина Стрельникова)

25 мая, 15 июня — 15:20

Записаться

Автобусная экскурсия по Твери Морозовых (экскурсовод Ирина Стрельникова)

26 мая — 10:24

Записаться

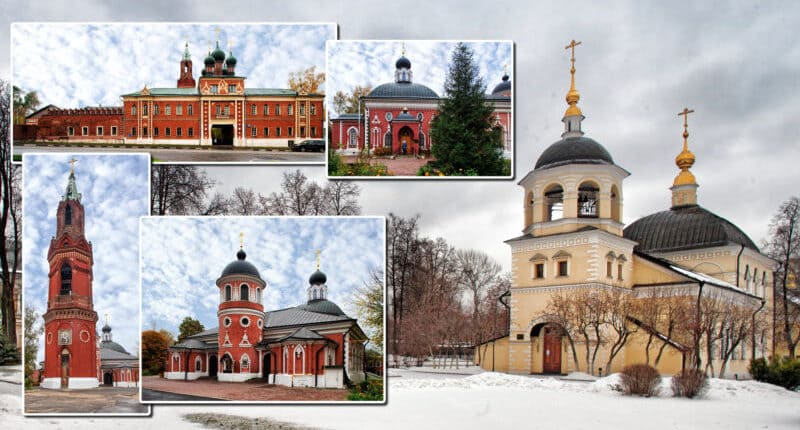

экскурсия по Рогожскому староверческому комплексу с посещением староверческого кладбища (экскурсовод Ирина Стрельникова)

экскурсия по Рогожскому староверческому комплексу с посещением староверческого кладбища (экскурсовод Ирина Стрельникова)

1 июня — 14:00

Записаться

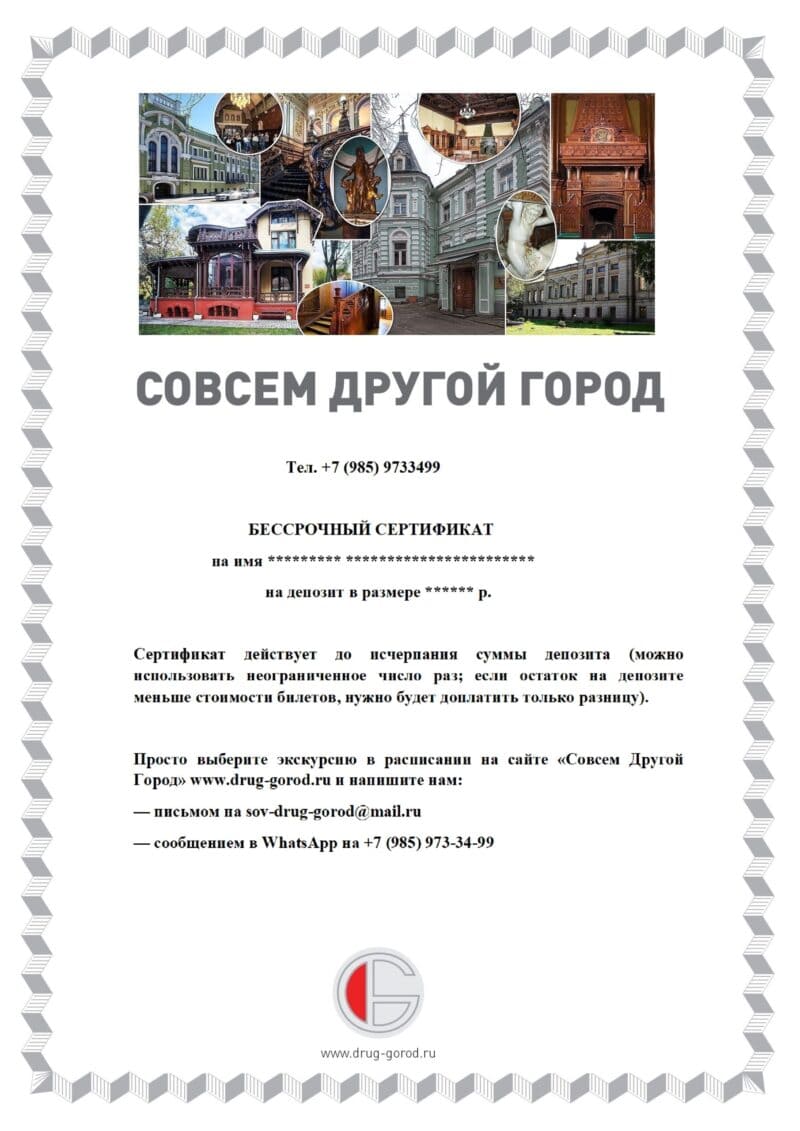

КОНТАКТЫ:

— письмом на sov-drug-gorod@mail.ru (предпочтительный вид связи)

— сообщением в WhatsApp на +7 (985) 973-34-99

— SMS на +7 (985) 973-34-99

Экскурсии

Экскурсия старообрядцы на Преображенке, 25 мая

Экскурсия старообрядцы на Преображенке- на монастырскую территорию Федосеевской беспоповской общины, в помещение бывшей моленной. На Преображенке с XVIII века — духовно-административный центр Федосеевской беспоповской общины, имеющий множество названий: Преображенское кладбище, Преображенский богаделенный дом, Преображенский старообрядческий монастырь, и даже Преображенский кремль. Жизнь по строгому монастырскому уставу идет там и сейчас. Попасть на территорию просто с улицы невозможно. Но для нас двери откроются

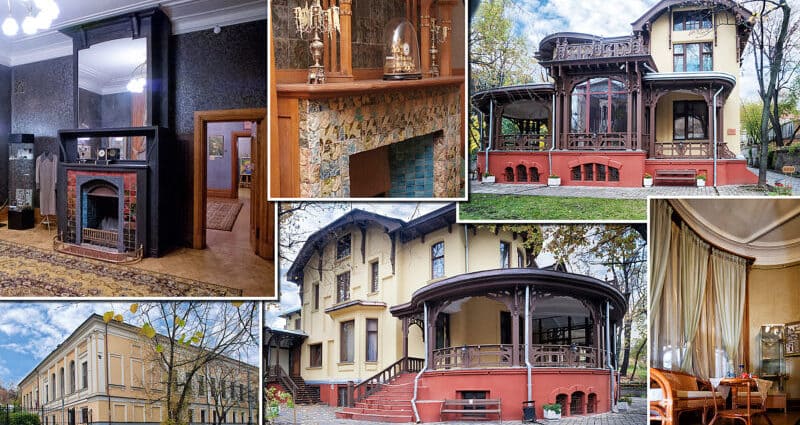

Экскурсия в особняк Рябушинского, 5 мая

Экскурсия в особняк Рябушинского — настоящий шедевр, самое знаменитое здание в стиле модерн в Москве и вообще единственная постройка русских архитекторов, неизменно упоминаемая в главе о рубеже XIX-XX столетий в мировых учебниках по архитектуре. Главная идея художественного решения — восхождение к свету Божественной истины.

Экскурсия в гостиницу Ленинградская, 10 мая

Экскурсия в гостиницу Ленинградская — одну из семи сталинских высоток. В роскошных интерьерах отразилась важная тенденция тех лет. Множественные отсылки к архитектуре русских церквей – свидетельство загадочного потепления отношения Сталина к русской православной церкви

Экскурсия в особняк Морозова, 27 апреля, 12 мая

Авторская экскурсия в особняк Морозова в Подсосенском переулке. Основатель ветви Морозовых-Викуловичей — Елисей Саввич Морозов, промышленник и миллионщик, обладатель медали на Парижской выставке 1867 г., в Москве был известен скорее как специалист по Антихристу. В своем доме он держал беспоповскую моленную. Но при сыне Елисея — Викуле, а потом при внуке Алексее тут все преобразилось. Часть интерьеров создал Франц Шехтель.

Экскурсия в особняк купца Носова, 25 мая, 15 июня

На экскурсии Ирины Стрельниковой в особняк купца Носова речь пойдёт не только об архитектуре Льва Кекушева, чудесных интерьерах в стиле модерн и истории семьи владельцев, но и о старообрядческих миллионах как явлении. Почему именно старообрядцы оказались такими успешными в бизнесе?

Автобусная экскурсия по Твери Морозовых, 26 мая

Автобусная экскурсия по Твери посвящена Морозовым, имевшим здесь фабрику. Но, помимо уникального Морозовского городка, она включает посещение и Императорского путевого дворца, и императорские покои в старом здании вокзала, и атмосферные пешие прогулки по городу