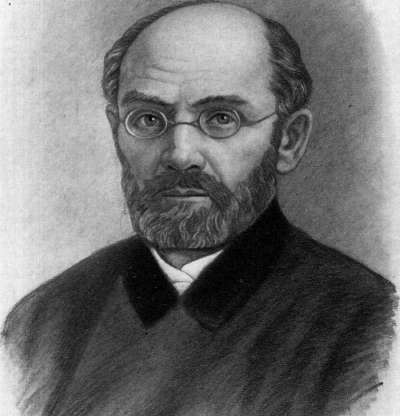

О докторе Захарьине

На первом фото в операционной (на фото не Захарьин)

О весьма оригинальном характере известного в Москве врача, вечного соперника Склифосовского, Григория Антоновича Захарьина написано многое. Приведем четыре отрывка из мемуаров современников: купца Николая Варенцова («Слышанное. Виденное. Передуманное. Пережитое»), художника Константина Коровина («Похороны мумии»), врача Петра Филатова, отца знаменитого окулиста Владимира Филатова («Юные годы. Воспоминания о медицинском факультете (1868-73 гг.) Московского университета»), писателя Александра Витмера («Знакомство моё с Захарьиным) и лейб-медика Николая Вельяминова («Мои воспоминания об императоре Александре III, его болезни и кончине»)…

Варенцов:

«Меня очень волновало здоровье Николая Павловича (Кудрина, главы и учредителя «Среднеазиатского торгово-промышленного товарищества Н.П. Кудрин и Ко» — прим. СДГ), я отлично понимал: умри он, дело продолжаться не может, не найдется другого человека, чтобы заменить его. Советовал его жене пригласить профессора Захарьина, она все не решалась этого делать, но, видя, что здоровье его с каждым днем ухудшается, попросила меня съездить к Захарьину.

Отворил дверь лакей, я попросил доложить Захарьину обо мне. Мне бросилось в глаза, что лакей как-то странно посмотрел на меня, что-то хотел сказать, но, промолчав, пошел доложить. В приемную, куда я был введен лакеем, через некоторое время вошел высокого роста, крепко сложенный старик, с густыми бровями и черными проницательными глазами, как бы пронизывающими тебя насквозь.

Я ему отрекомендовался и высказал свою просьбу, с указанием, что болезнь и могущая быть смерть такого человека, как Кудрин, так нужного для развития Среднеазиатского края, заставила меня его побеспокоить, с целью проверить его болезнь и правильность лечения. Захарьин задал несколько вопросов относительно Кудрина и сказал, что фамилию Кудрина он знает из газет и фамилия моя ему знакома: «Не ваш ли родственник Николай Маркович Варенцов?» Я ответил, что он мой дед. «Где вы учились?» Я ответил. «Вам неизвестно, что я не езжу по приглашению больных, а только по приглашению доктора, лечащего больного?» Посмотрел на меня сурово своими злыми глазами, сказав «Посидите!», вышел из приемной.

Я остался сидеть и в это время думал: какова причина его недовольства мною? В это время в соседней комнате начало происходить что-то невероятное: шум, битье палкой мебели, падение ее, треск. Я был всем этим шумом ошеломлен, думая, что все это значит. Правда, я сильно волновался, чувствуя ясно, что причиной всего этого был я, и испугавшись, что он может отказаться поехать к Кудрину и я буду виновником этого. Жена Кудрина будет на меня сердиться и обвинять меня, если ее муж скончается.

Треск и шум продолжался минут 15 или 20, наконец притих. Отворилась дверь, и вбежал взбешенный, с глазами, полными ненависти, Захарьин, начавший упрекать меня: «Вы, молодой человек, учившийся в высшем учебном заведении, позволили меня назвать доктором!» Я открыл рот, чтобы извиниться. «Молчите! Вся Россия знает, что я не езжу по приглашению больных. У меня лечатся великие князья, министры, другие известные лица, и все знают, что я приезжаю по приглашению докторов…». Я стоял перед ним сконфуженный, подавленный своей ошибкой: действительно назвал его доктором! Опять хотел извиниться. «Молчите! Посидите немного, я скоро вернусь»… Он выбежал из комнаты, битье и треск продолжались, но с меньшим уже шумом, и наконец замолкло.

Через некоторое время Захарьин вышел спокойный и даже сконфуженный: «Извините меня, я больной человек!» Посадил меня рядом и начал обстоятельно расспрашивать о больном, потом сказал мне, что по окончании им университета его первый больной был мой дед, а потому он хорошо его помнит. Назвал фамилию своего ассистента, к которому я должен поехать; после его осмотра больного и доклада ему он приедет и лично осмотрит Кудрина. Простился со мной очень любезно .

На другой день Захарьин приехал к Кудрину, подтвердил правильность лечения доктором Никольским и, успокоив жену, сказал: «Опасности для жизни больного нет». На следующий день после его посещения из дома пришли сообщить: Николай Павлович скончался.

Про профессора Захарьина много ходило разных легенд, слухов и смешных историй, главная тема их — его корыстолюбие. Мне пришлось запомнить одну из них, как у молодого, только что повенчавшегося миллионера фон Дервиза (Сергей Павлович фон Дервиза — прим. СДГ) захворала его жена (речь о первой жене Анне Карловне — прим. СДГ), у ней поднялась температура тела выше 39°. Влюбленный муж сильно перепугался, немедленно послал управляющего к Захарьину с просьбой приехать и осмотреть его жену. С управляющим фон Дервиза произошло то же самое, что и со мной: битье, треск, выговор и отправка к ассистенту. Ассистент немедленно поехал, осмотрел больную и, видя волнение мужа, успокоил его, сказав: «Я нахожу, что у вашей жены грипп, серьезного пока ничего не вижу, а потому советую вам не волноваться!»

Фон Дервиз поблагодарил его и вручил ему пакет. Доктор, желая посмотреть, сколько находится денег в пакете, дорогой раскрыл его и увидал, что в нем лежало десять сотенных билетов. Тогда его взяло сомнение, не принял ли фон Дервиз его за профессора Захарьина. Решился вернуться обратно и передал фон Дервизу: «Вы сочли, нужно думать, меня за профессора Захарьина, дав тысячу рублей, а между тем я только его ассистент». Фон Дервиз его успокоил: «Я знал, что вы не Захарьин, заплатил вам за сообщенную радость, что у моей жены несерьезная болезнь». Ассистент, приехав к Захарьину, сообщил о состоянии больной и сколько им получено от фон Дервиза. Захарьин немедленно выехал к фон Дервизу, но не был принят, ему сообщили, что болезнь выяснена и этого вполне достаточно. Захарьин, видя, что его ассистенту дали тысячу, думал получить там не меньше 5 тысяч рублей.

Коровин:

«Дети купца Крибова на охоте убили рысь. Отдали сделать из нее чучело и видят, когда сняли кожу, что мясо у рыси белое. Задумались — отчего ее не едят? Ерунда, предрассудки, надо съесть. И отдали приготовить в ресторан «Олимпычу».

Ну, и ели. И, конечно, выпили изрядно. Только она, когда ее ешь, как-то мылится во рту, и никакого вкуса…

А потом все скоропостижно захворали — лежали на постелях в доме Морозова (Михаила Абрамовича — прим. СДГ). Приехал к ним доктор Голубков на паре вороных лошадей, покрытых роскошной голубой сеткой, как некий ассирийский бог. Кучер в голубом кафтане, серебряные пуговицы застегнуты на спине. Посмотрел доктор на больных.

— Спаси, — говорят больные. — Все нечаянно вышло. Помоги.

Тот видит — случай редкий, и решил вызвать профессора Захарьина. Но профессор Захарьин шутить не любит, мужчина серьезный, и притом — его высокопревосходительство…

Долго просили, насилу согласился. От самого подъезда дома до больных приказано положить мягкие ковры, остановить все часы, чтоб не били и чтоб маятники не болтались. А больным приказано было отвечать только то, что спросит. Ассистенты шли впереди, потом сам Захарьин — при звезде и с голубой лентой. Передняя у Морозова была в египетском стиле. На колоннах — капители цветные, лотосы, в глубине стоял саркофаг с мумией.

— Это что такое? — спросил Захарьин.

— Мумия-с, из Египта-с, — ответили ему.

Приказывает открыть. Открывают: прекрасная раскрашенная мумия. Лицо золотое, глаза — сапфиры.

Захарьин посмотрел каждому больному в глаза и приказал лежать, дать устриц и шампанского. И сказал хозяину:

— Зачем это у вас в доме покойник?

Хозяин испугался:

— Как покойник?

— А мумия-то.

И приказал ее убрать.

Огорчился хозяин. Но шампанское подняло настроение, и решили мумию похоронить… Но как? Хлопот не оберешься. Во-первых, как отпевать — египетской веры никто не знает. Панихиду надо…

И решили — по русскому обряду, как полагается. И меню поминок сочинили: уха, кутья, икра. Но только кто хоронить возьмется? Иереи не идут…

Однако нашли…

Больные скоро выздоровели и занялись похоронами мумии. Ну и трудное выходило дело. Как ее, мумию, звать — неизвестно. Лет сколько — тоже. Раб или рабыня — тоже неизвестно. Но все же мумию похоронили ночью. Предали земле.

Некто Кольцов, ученый, что ли, или писатель, не знаю, был человек очень начитанный, и говорили — умный, притом революционер и выражал оппозицию правительству всегда. А на диспутах был оппонент. А потому он наговорил на похоронах мумии о тирании, фараонах, рабах, русских крестьянах, полиции, о полицмейстере, губернаторе и что мумия эта — жертва строя, невыносимого и тяжкого произвола. И в конце выковырял у нее сапфировые глаза и взял себе на память…

«Черт-те што теперь будет, — думали молодые люди. — Наговорил!..» Затревожились. — «Как бы манэ-такел-фарес не вышел», — сострил один. Но решили — русские люди, конечно, — все равно: за правду и пострадать хорошо… И поехали все к «Яру», к цыганам. Рассказали все гитаристу Христофору, так как его фараоном звали. Тот с горя выпил и горько сказал:

— Да… Вот Шура-Ветерок была, так вот тоже померла…

И всплакнул.

На поминки приехали все цыгане-певцы, и другим цыганам, так как они фараонами прозывались, те, которые жили на Живодерке, пожертвовали 3000 рублей.

Были московские люди добрые — надо правду сказать…

Поминки удались. Ну и помянули, как надо. Только не нравилось всем, что глаза-то сапфировые у мумии, которые смотрели десять тысяч лет, ну вот как у живой певицы Марфуши, — а их он выковырял. Мало ли, что говорит хлестко. Конечно — сапфиры»…

Филатов:

Захарьина порицали особенно за то, что он назначал сотни рублей за посещение больных на дому, за то, что в его амбулатории было вывешено объявление с указанием платы: в такие-то дни 50 р[ублей], а в такие 100 р[ублей]. Это-де не соответствует нравственным принципам врача. Знал эти нападки и Захарьин, и в разговоре по этому поводу с моим родственником Иваном Ильичём Мечниковым он сказал ему так: «В Москве врачей много, есть плохие, есть и очень хорошие, кому не нравится моя оценка своего труда и досуга — пусть лечится у других. Для бедных есть клиники, бесплатные лечебницы, больницы, и я не желаю отдавать свои силы и время на благотворение; я не могу лечить всю Москву!»

Не быт ли он прав?

Кому из врачей не приходилось быть обманутыми своими пациентами? Кто из нас не отдавал больным свой труд, время, свое здоровье (да, здоровье, потому что переутомление и нравственное, и физическое подрывает здоровье), не получая за это никакого вознаграждения. Утомленного земского врача зовет помещик или какой-нибудь Разуваев (щедринский тип) за 30 верст и платит гонорар, которого не хватает для расплаты с ямщиком. Назначить плату нельзя, потому что ты врач. Адвокат получает гонорар по соглашению. Плевако, Спасович и другие знаменитости брали десятки тысяч за выход на трибуну, им не ставилось это в вину, а Захарьину ставилось и всякому врачу тоже. Его осуждали за это не только в публике, но и сами врачи, а между тем, этим надо бы было подумать о том, что если выдающиеся специалисты и профессора поставят себя в смысле гонорара на уровень всех других врачей, то этим самым они будут отнимать у них необходимый для их жизни заработок. Захарьин заставил публику уважать труд врача и возвысить профессию врача.

Много рассказов и анекдотов ходило о Захарьине; из боязни утомить читателя подробностями, я скажу коротко: то он требует, чтобы присланная за ним (для посещения больного) карета была с сиденьем назначенной им высоты, то он ставит условием своего визита, чтобы больной, живущий на 2-м и 3-м этаже, перебрался бы в 1-й этаж, то он раздражается от тиканья маятника стенных часов, и их останавливают. Укоряют его за все это как самодура, а не отнести ли все это вообще к его нервозности и чрезмерной вспыльчивости, причем он реагировал на пустяки с аффектом. …

Когда я был гимназистом 7-го класса в Пензе, то жил у одной особы с платой за полный пансион 15 рублей в месяц; тут же в комнатке жила такою же нахлебницей старая, больная, почти слепая, по фамилии Захарьина. Очевидно, нуждаясь в деньгах, она предложила мне давать уроки французского языка и занималась со мной ежедневно по 2 часа, за что я платил ей помнится, 3 рубля в месяц. Она была замужем за бедным помещиком Саратовской губернии. К ней часто приходил ее сын Петр Антонович Захарьин, похожий на нее; человек непутевый, без образования, служивший писарем в казенной палате, он был известен в Пензе как специалист по дрессировке легавых собак, чтобы иметь от этого заработок. Старушка относилась к урокам добросовестно и по окончании урока нередко разговаривала со мной для практики по-французски; не один раз она говорила, что вот, как кончу гимназию и поеду в Московский университет, то там увижу ее сына, знаменитого профессора, директора клиники. Вот, думаю себе, как врет старушка! Какой такой знаменитый профессор, когда его мать перебивается в такой нужде! Поступил я в университет и, бывши еще на 1 курсе, зашел в клинику (на Рождественке была), чтобы посмотреть какие клиники бывают. Прямо из швейцарской ведет на 2 этаж широкая лестница; по ней сбегает ординатор впопыхах и говорит: «Идёт, идёт!» Все бывшие внизу подтянулись, оправляют пиджаки, как при входе значительного лица, и я вижу, что по лестнице медленно спускается, слегка прихрамывая и опираясь на трость, человек в черном сюртуке со строгим взглядом… Боже мой, да это вылитый портрет моей старушки только с черной бородой!

— Кто это?— спросил я.

— Это директор клиники, профессор Захарьин.

Ну, правду сказала мне старушка; этот знаменитый профессор ее сын и родной брат дрессировщика лягашей! А у него уже тогда были сотни тысяч в акциях Рязанской дороги! Приведу две мои встречи с Григорием Антоновичем, когда я был уже доктором.

Лет через 8—10 по окончании курса я из деревни приехал в Москву и встретился с одним из моих бывших пациентов Н. А. Умановым, приехавшим сюда из Пензенской губернии собственно для совета с Захарьиным. Пригласить его на дом было нелегко; нужно было предварительно позвать к больному одного из его любимых ординаторов (конечно, с особой платой), который, исследовав больного, доложит Захарьину, и тогда решится вопрос, пойдет ли он? Что за сватовство такое, я приглашу его и без свата, сказал я Уманову и поехал в клинику. Лекция его была уже окончена, и я хотел было прямо пройти в его кабинет, но куда тут!.. За мной бросились 2 сторожа на цыпочках, а клинический фельдшер Иловайский, его любимец, преградил мне доступ к затворенной двери.

— Что вы? Что вы? Как это можно без доклада! Ради Бога, вы нас всех погубите!

Аргумент был настолько веский, что я остановился; зачем же губить людей?!

— Вы по какому делу?

Я объяснил.

— Не пойдет без своего ординатора.

— А вы, все-таки доложите.

— И этого нельзя; да к нему и войти теперь невозможно.

— Да он что же делает?

— Лежит, в потолок смотрит.

— Чего же он смотрит?

— А то смотрит, что сейчас он посылал меня в банк, купоны отрывать, вот теперь лежит и сосчитывает. Нынче ни за что не примет, а, впрочем, подождите, часа через два он меня позовет, я доложу об вас; да все равно, без своего ординатора не пойдет, уверяю вас: мне ли его не знать.

Два часа дожидаться я не хотел, поехал к Уманову, и говорю: «Недавно я в деревне на медведя ходил, так того легче было из берлоги добыть, чем этого».

Пришлось обратиться к ординатору Пр[озоро]ву, и консилиум был назначен, но с тем, чтобы Уманов перешел со второго этажа гостиницы в нижний.

На другой день Захарьин приехал к больному в хорошем настроении духа и, как только вошел, то, прежде чем Пр[озоров] успел представить меня ему, он взглянул на меня пристально и, протянув руку, спросил: Вы доктор Филатов? Вы меня слушали, ведь вы брат Нила и Абрама Федоровичей? (Нил был тогда ординатором детской больницы, а Абрам ассистентом гинекологической клиники).

Меня эта его память удивила; ведь я тотчас по окончании курса уехал в деревню и не встречался с ним ни разу; разве мое поразительное сходство с братом Нилом дало повод назвать меня сразу по фамилии. После расспросов, где живу, семейный ли и какое отношение имею к этому больному, он спросил, зачем я приехал в Москву?

— Заняться глазными операциями,— ответил я. …

На мой вопрос, могу ли я быть при его консультации, он сказал: «Конечно, конечно, вы наблюдали больного, и это очень важно».

Тут произошел инцидент.

На вопрос, когда были почечные колики? Больной ответил: «В августе».

— А сколько времени продолжались?

— Два месяца,— был ответ.

Захарьин вдруг вспылил: «Ну что вы говорите?— сказал он резко.— В августе и два месяца. Ведь это абсурд. Подумайте. Вы путаете мои мысли».

Мой больной (человек уже лет за пятьдесят) покраснел и разрыдался; Захарьин вскочил, бросился ходить по комнате, нервно вздрагивая; я накапал в рюмку капель и подал их больному.

— Вы что даете больному, Петр Федорович?— спросил меня Захарьин в волнении (он запомнил даже мое имя, подписанное под той статьей).

— Валерьяновые капли, — ответил я, а сам боюсь, ну, как он и на меня набросится за это.

— Прекрасно, прошу вас, дайте и мне.

Через несколько минут оба припадка прошли. «Ну-с, Николай Алексеевич, давайте помиримся, мы оба нервные. Помните, три года назад было у нас с вами то же. Я уже знаю этого больного,— обратился он ко мне, он советовался со мной в квартире вашего брата, Нила Федоровича, тогда у нас такая же сцена была». (Тогда, по рассказу моего брата, была сцена несколько иная, тогда Уманов на одном диване рыдал, а Захарьин на другом лежал и бил ногами по дивану).

Расспрос и исследование продолжались. Сто рублей за визит были внесены под расписку Пр[озоро]ву в книгу сбора в пользу студентов.

Витмер

У Захарьина была очень интересная, едва ли не единственная дочь6.

Приехал в Москву молодой гвардейский улан, протанцевал с интересной брюнеткой один вечер, другой и сделал ей предложение.

Она также влюбилась в красивого стройного улана и передала о предложении матери.

Мать была очень довольна, рада счастью дочери, но как сказать суровому отцу? Партия прекрасная: молодой человек хорошей фамилии, красавец, вероятно, не богат, но любит дочь, любим взаимно, все сулит в будущем счастье. Как, однако, получить согласие капризного чудака? Молодой человек может не понравиться именно потому, что он красив и молод, носит гвардейский мундир и сын почтенного генерала.

С большими предосторожностями, выбрав удобное время, мать передает отцу о предложении. Тот лаконически приказывает, чтобы молодой человек, которого он и не видел, явился к нему в назначенный час.

Молодому человеку, и без того напуганному ходившими по Москве слухами, дают инструкцию ни в каком случае не противоречить, соглашаться со всем и исполнять все требования отца.

Наступил назначенный час, офицер является в полной парадной форме.

Захарьин внимательно на него смотрит и задает лаконический вопрос свойственным ему глухим голосом и суровым тоном:

— Вы хотите жениться на моей дочери?

— Да,— робко отвечаете офицер.

Захарьин смотрит на него еще несколько времени и сурово говорит:

— Раздевайтесь.

Помня инструкции, офицер спешит сбросить с себя парадный мундир.

— Снимите рубашку,— вновь приказывает Захарьин.

Офицер спешит исполнить и это приказание.

Следует продолжительный, внимательный, всесторонний осмотр с выстукиванием и выслушиванием при суровом молчании профессора.

Осмотр наконец окончен.

— Здоровы,—заключает Захарьин,— Женитесь. Буду выдавать по 1000 в месяц. Будете хорошим мужем — прибавлю.

Через две недели свадьба состоялась.

Вельяминов:

15 января 1894 года я неожиданно был вызван Императрицей к пяти часам вечера в Аничков Дворец, где тогда жил Государь. Приехав, я узнал уже в швейцарской, что Государь болен и лежит… Я объяснил Императрице, что всем покажется странным, когда узнают, что в столице воспаление легких у Государя Императора лечат два хирурга и что необходимо призвать авторитетного терапевта (С. П. Боткина уже не было в живых). Императрица пошла к Государю, но скоро вернулась и объявила мне, что Государь сердится и ничего не желает слушать о приглашении еще врачей, так как вполне доверяет мне. Было решено подождать до следующего дня и мне попытаться уговорить больного. … Еще с вечера граф Воронцов, не посоветовавшись с нами, тайно от всех вызвал из Москвы профессора Г. А. Захарьина якобы для себя, и он должен был приехать около одиннадцати часов с курьерским поездом. Было решено сказать Государю, что Захарьин оказался случайно в Петербурге, и что вся Семья желала бы, чтобы он осмотрел Государя. Эту миссию взяла на себя Императрица, но не без некоторой робости. Это показывает, как, несмотря на беспредельную доброту и деликатность Государя, боялись сделать что-либо ему нежелательное. Государь рассердился, но уступил.

Приехал Захарьин около двенадцати часов и, выслушав наше мнение, прямо прошел со мной к Государю. …

Сначала Захарьин, не ознакомившись с новой для него атмосферой, держался скромно, но постепенно освоился и пустил в ход все свои чудачества, которые так способствовали его популярности в московском купечестве. Он начал с того, что попросил себе отдельную комнату наверху, чтобы быть ближе к больному, и испросил себе разрешение пользоваться внутренним личным лифтом Императрицы, ссылаясь на невозможность ходить по лестницам вследствие невралгии в ноге,— что граф Воронцов ему и устроил, а кончил тем, что приказал прислуге расставить по коридору венские стулья (именно венские), на каждый из которых он для отдыха на минуту садился, проходя по коридору, и надел вместо сапог валенки, в которых в тот же вечер пошел к Государю. Историю со стульями Государю рассказали, чему Он посмеялся, а по отношению к валенкам граф Воронцов — не знаю, по собственному ли почину или по приказанию свыше — указал Захарьину, что ходить в валенках, как в туфлях, в дворце, да еще при Императрице, не принято, и он это бросил. Государю и Императрице Захарьин и его чудачества не понравились, но своим уверенным тоном и своей самобытностью он все же произвел на Государя известное впечатление. Возненавидела Захарьина почему-то прислуга, вероятно за его грубое обращение с ней, и позже в Беловеже, прозвала его «зубром» — прозвище, которое за ним так и осталось. …

Не обходилось с Захарьиным и без комических инцидентов. Припоминаю, как мы, врачи, с Министром двора сидели у Захарьина в комнате и беседовали; вошел Великий Князь Михаил Николаевич, чтобы узнать о состоянии Государя; все мы встали; Великий Князь стоя обратился с вопросами к Захарьину, последний вместо ответа сказал Великому Князю: «Я человек больной и стоять не могу, разрешите мне, Ваше Высочество, сесть и сидя дать вам объяснения». Великий Князь, привычный к старому николаевскому режиму, видимо, нашел выходку Захарьина слишком фамильярной и очень резко сказал ему: «Ну, нет, профессор, прежде я посижу, а потом уже вы»; с этими словами Великий Князь сел и попросил всех остальных сделать то же, что мы и сделали, но Захарьин так опешил, что остался стоять один, руки по швам, все время пока Великий Князь был в комнате и стал, запинаясь, давать ему объяснения. Великий Князь не повторил приглашения сесть, продержал Захарьина стоя довольно долго и уходя сказал ему: «Кажется, вы, слава Богу, не так больны, как вы думаете», а, обращаясь ко мне, вполголоса добавил: «Впредь будет помнить».

#СовсемДругойГород экскурсии по Москве

(дополнение к очерку о Склифосовском, где рассказана основная история Захарьина)