Царское отречение

В 1921 году на одной из станций берлинского метро случилось происшествие: один весьма пожилой русский поколотил другого немолодого русского зонтиком. Зонтик был в руках монархиста Таборицкого, а досталось «октябристу», председалтелю III Государственной Думы Александру Ивановичу Гучкову. Вообще-то, Гучков всю жизнь славился как бретер. Но на этот раз дуэли не состоялось. Почему – непонятно. То ли сказывалось нездоровье и 59 лет. А скорее – он просто смертельно устал. Русские эмигранты, хоть и рассредоточенные по Европе, но все же «варившиеся в одном котле», были настроены против него. За то, что он вместе с Шульгиным (кстати, ярым монархистом) ездил 3 марта 1917 года в Псков принимать из рук государя императора отречение. Как это часто и бывает, этой публике легче всего было переживать свою личную трагедию, найдя виноватого. Никто и знать не хотел, как было дело и какова на самом деле степень влияния Гучкова на отречение. Никто и думать не хотел, что случилось бы прямо в феврале, если бы это отречение не было привезено в Петроград. Возможно, они просто не успели бы уехать в эмиграцию… А, впрочем, откуда им было знать? Мемуары свидетелей событий (почти в точности совпадающие друг с другом во всем, за исключением каких-то совсем уж незначительных мелочей и, кроме того, повторяющие протокол встречи Гучкова и Шульгина с государем в Пскове 3 марта 1917 года) были написаны несколько позже, протоколы обнародованы тем более не сразу. Эти воспоминания написали люди самых разных политических взглядов, друг другу отнюдь не симпатизировавшие, скорее враждовавшие друг с другом. Тем объективнее выглядят их свидетельства. Предоставим же слово им, чтобы понять, что вообще произошло 3 марта 1917 года…

Отречение

Из книги «Как произошел переворот в России» генерала Дубенского, царского историографа в Ставке и ярого монархиста:

<Псков, 3 марта 1917 года> «Часов около 10 вечера флигель-адъютант полковник Мордвинов, полковник герцог Лейхтенбергский и я вышли на платформу, к которой должен был прибыть депутатские поезд. Через несколько минут он подошел. Из ярко освещенного вагона салона выскочили два солдата с красными бантами и винтовками и стали по бокам входной лестницы вагона. По-видимому, это были не солдаты, а вероятно рабочие в солдатской форме, так неумело они держали ружья, отдавая честь «депутатам». Затем из вагона стали спускаться сначала Гучков, за ним Шульгин, оба в зимних пальто. Гучков обратился к нам с вопросом, как пройти к генералу Рузскому но ему, кажется, полковник Мордвинов сказал, что им надлежит следовать прямо в вагон его величества.

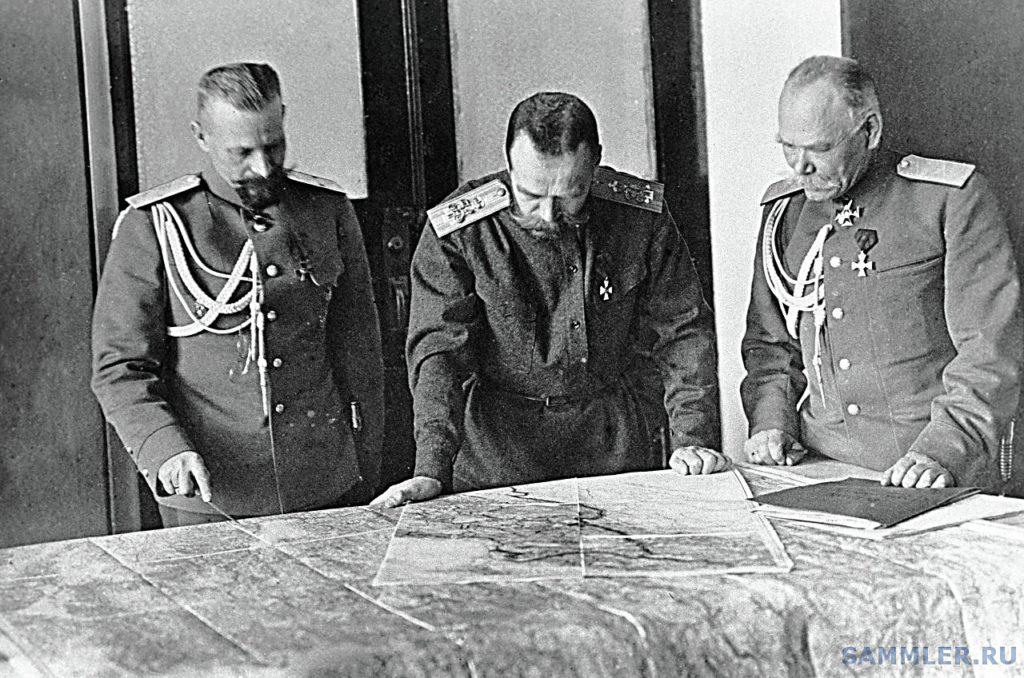

Мы все двинулись к царскому поезду, который находился тут же, шагах в 15 – 20. Впереди шел, наклонив голову и косолапо ступая, Гучков, за ним, подняв голову вверх, в котиковой шапочке Шульгин. Они поднялись в вагон государя, разделись и прошли в салон. При этом свидании его величества с депутатами присутствовали министр императорского двора генерал-адъютант граф Фредерике, генерал-адъютант Рузский, его начальник штаба генерал Данилов, кажется начальник снабжения северного фронта генерал Саввич, дворцовый комендант генерал Воейков и начальник военно-походной канцелярии генерал Нарышкин.

По виду Шульгин, да и Гучков казались смущенными и конфузливо держались в ожидании выхода государя.

Через несколько минут появился его величество, поздоровался со всеми, пригласил сесть всех за стол у углового Дивана. Государь спросил депутатов, как они доехали. Гучков ответил, что отбытие их из Петрограда, ввиду волнений среди рабочих, было затруднительно. Затем само заседание продолжалось недолго. Его величество еще днем решил оставить престол, и теперь государь желал лично подтвердить акт отречения депутатам и передать им манифест для обнародования.

Вернемся на 3 дня назад

Из воспоминаний полковника Мордвинова, тоже сопровождавшего царя в поезде, выехавшем из Ставки в Царское Село, но наткнувшемся на перекрытые восставшими пути. В данный момент они делают вторую попытку пробиться в Царское – на этот раз через Гатчину:

<28 февраля 1917 года, вторник> «Отделение, в котором помещалось сопровождавшее нас Железнодорожное начальство, было пусто – все были на Платформе. На столе лежала брошенная служебная телеграмма. Я машинально взял ее и прочел: какой-то поручик Греков – называвший себя комендантом Николаевского вокзала, – в резких выражениях и, кажется, с угрозами за неисполнение, приказывал, чтобы императорский поезд, без захода в Царское был направлен прямым маршрутом в Петроград на Николаевский вокзал в его распоряжение.

Я вышел снова на платформу и увидел нашего общего любимца, инженера М. Ежова, начальника императорских поездов. Он мне подтвердил, что действительно телеграмма неведомого поручика Грекова была разослана по всей дороге и что, конечно, на нее никто не обращает внимания. Он добавил, что Тосна и Гатчина, через которые нам приходилось сворачивать на Царское, лишь только по слухам заняты бунтующими и теперь идет проверка этих слухов.

Поезд двигался, как мне показалось, более быстро, чем обыкновенно. «Слава богу», – подумал я, – «несмотря не строжайший приказ Грекова, мы все же двигаемся, куда хотим, и скоро будем дома, а не на Николаевском вокзале с его обнаглевшими запасными <восставшими запасными полками, захватившими вокзалы в Петрограде>».

Я выглянул в окошко, надеясь издали разглядеть купола Гатчинского собора, и к изумлению увидел не хорошо знакомые мне окрестности Гатчины, а совершенно неизвестную местность; к тому же поезд двигался не к Петрограду и Гатчине, а в совершенно обратном направлении.

Встревоженный, я вышел в коридор и натолкнулся на генерала Воейкова, в шинели, проходившего из служебного вагона в свое купэ. «Владимир Николаевич, что такое, почему мы едем назад и куда?» – спросил я его. – «Молчите, молчите, не ваше дело», – как-будто шутливо, но с сильным раздражением ответил он и скрылся в своем купэ. <…> Коридор вагона был пуст, купэ были закрыты; все спали, и только у моего соседа, командира конвоя, графа Граббе, слышалось какое-то движение. Он видимо не спал. Я вошел к нему и узнал, что вскоре после моего возвращения в вагон получилось подтверждение, что Любань уже занята большою толпою взбунтовавшихся солдат, вероятно, испортивших путь, и что проехать через Тосну будет нельзя. Было решено поэтому вернуться назад в Бологое и кружным путем через Старую Руссу, Дно и Вырицу проехать в Царское Село.

Началась среда, 1 марта, новый тяжелый день, когда томительные передвижения не облегчались уже ни надеждой на скорое окончание бунта, ни мыслью о скором свидании с семьей.

<…> До прибытия нашего на станцию Старой Руссы никаких предположений о перемене нашего маршрута на Псков не было и лишь по приезде на эту станцию получилось известие, что мост по Виндавской дороге якобы испорчен или ненадежен, и только тогда было решено двигаться на Псков и оттуда по Варшавской дороге прямым путем через Лугу и Гатчину на Царское Село.

Тогда была послана и новая телеграмма Родзянко, уведомлявшая о перемене маршрута и снова предлагавшая ему выехать навстречу в Псков. В этом городе находился штаб северного фронта, генерала Рузского, и оттуда можно было связаться прямым проводом с Петроградом, ставкой и Царским Селом и выйти, наконец, из той тревожной неизвестности, которая нас окружала с вчерашнего вечера. <…>

Был уже вечер, около семи с половиной часов, когда императорский поезд подходил к Пскову. Будучи дежурным флигель-адъютантом, я стоял у открытой двери площадки вагона и смотрел на приближающуюся платформу. Она была почти не освещена и совершенно пустынна. Ни военного, ни гражданского начальства (за исключением, кажется, губернатора), всегда задолго и в большом числе собиравшегося для встречи государя, на ней не было. Поезд остановился. Прошло несколько минут. На платформу вышел какой-то офицер, посмотрел на наш поезд и скрылся. Еще прошло несколько минут, и я увидел, наконец, генерала Рузского, переходящего рельсы и направляющегося в нашу сторону. Рузский шел медленно, как бы нехотя и, как нам всем невольно показалось, будто нарочно не спеша. Голова его, видимо в раздумьи, была низко опущена. За ним, немного отступя, генерал Данилов и еще два-три офицера из его штаба. Сейчас же было доложено, и государь его принял.

«Вам все-таки вряд ли удастся скоро проехать в Царское», сказал Данилов, «вероятно придется здесь выжидать или вернуться в Ставку. По дороге, неспокойно и только что получилось известие, что в Луге вспыхнули беспорядки и город во власти бунтующих солдат».

Об отъезде Родзянко в Псков в штабе ничего не было известно; он оставался еще в Петрограде; но были получены от него телеграммы, что в городе началось избиение офицеров и возникло якобы страшное возбуждение против государя и что весь Петроград находится во власти взбунтовавшихся запасных.

Рузский недолго оставался у государя и вскоре пришел к нам, кажется, в купэ Долгорукова и, как сейчас помню, в раздраженном утомлении откинулся на спинку дивана. Граф Фредерике и мы столпились около него, желая узнать, что происходит по его сведениям в Петрограде и какое его мнение о всем происходящем. «Теперь уже трудно что-нибудь сделать, — с раздраженной досадой говорил Рузский, — давно настаивали на реформах, которых вся страна требовала. Не слушались… голос хлыста Распутина имел больший вес… вот и дошли до Протопопова, до неизвестного премьера Голицына, до всего того, что сейчас… Посылать войска в Петроград уже поздно, выйдет лишнее кровопролитие и лишнее раздражение. Надо их вернуть»…

«Меня удивляет, при чем тут Распутин», спокойно возразил граф Фредерике. «Какое он мог иметь влияние на дела? Я, например, даже совершенно его не знал». «О вас, граф, никто не говорит, вы были в стороне», вставил Рузский. «Что же по вашему теперь делать?» спросило несколько голосов. «Что делать?», переспросил Рузский, «теперь придется, быть может, сдаваться на милость победителя».

<…> В тот же вечер мы узнали, что государь выразил согласие на назначение ответственного министерства уже вполне по выбору председателя думы, о чем Рузский также собирался сообщить Родзянко (председателю государственной думы – прим. СДГ). Вот все, что сделалось нам известным в этот день. Приходилось ждать результатов переговоров.

Утром, в четверг, 2-го марта, проснувшись очень рано, я позвонил моего старика Лукзена и спросил у него, нет ли каких-либо указаний об отъезде и в котором часу отойдет наш поезд. Он мне сказал, что пока никаких распоряжений об этом отдано не было, и что по словам скорохода, мы вряд ли ранее вечера уедем из Пскова. Это меня встревожило, я быстро оделся и отправился пить утренний кофе в столовую. В ней находились уже Кира Нарышкин, Валя Долгорукий и профессор Федоров. Они, как и я, ничего не знали ни об отъезде, ни о переговорах Рузского и высказывали предположение, что, вероятно, прямой провод был испорчен и переговоры поэтому не могли состояться.

Государь вышел позднее обыкновенного. Он был бледен и, как казалось по липу, очень плохо спят, но был спокоен и приветлив, как всегда. Его величество недолго оставался с нами в столовой и, сказав, что ожидает Рузского, удалился к себе. Скоро появился и Рузский и был сейчас же принят государем, мы же продолжали томиться в неизвестности почти до самого завтрака, когда, не помню от кого, мы узнали, что Рузскому после долгих попыток лишь поздно ночью удалось, наконец, соединиться с Родзянко. Родзянко сообщал, что не может приехать, так как присутствие его в Петрограде необходимо, так как царит всеобщая анархия и слушаются лишь его одного. Все министры арестованы и по его приказанию переведены в крепость. На уведомление о согласии его величества на сформирование ответственного министерства Родзянко отвечал, что «уже слишком поздно, так как время упущено. Эта мера могла бы улучшить положение два дня назад, а теперь уже ничто не может сдержать народные страсти».

После завтрака, к которому никто приглашен не был, распространился слух, что вместо Родзянки к нам для каких-то переговоров выезжают члены Думы Шульгин и Гучков, но прибудут в Псков только вечером. Присутствие в этой депутации Шульгина, которого я хотя и не знал лично, но который был мне известен по своим твердым монархическим убеждениям, помню, меня даже отчасти успокоило. Было уже около половины третьего дня. Я спросил у проходившего мимо скорохода Климова, не собирается ли государь выйти в это обычное время на прогулку, но Климов сказал, что к его величеству прошли только что генерал Рузский и еще два штабных генерала с бумагами, вероятно, для доклада о положении на фронте, и что государь их принимает не у себя в кабинете, а в салоне.

Не помню, сколько времени мы провели в вялых разговорах, строя разные предположения о создавшейся неопределенности, когда возвращавшийся из вагона государя граф Фредерике остановился в коридоре у дверей нашего купэ и почти обыкновенным голосом по-французски сказал «Savez vous, l’Empereur a abdique» («Вы знаете, император отрекся» — прим.СДГ).

Слова эти заставили нас всех вскочить…

Что за бумаги принес царю Рузский

Так что это были за бумаги, которые убедили царя отречься?

Телеграмма на имя Николая II от генерала Алексеева, начальника штаба армий: ««Всеподданнейше представляю вашему императорскому величеству полученные мною на имя вашего императорского величества телеграммы:

От великого князя Николая Николаевича:

«Генерал-адъютант Алексеев сообщает мне создавшуюся небывало роковую обстановку и просит меня поддержать его мнение, что победоносный конец войны, столь необходимый для блага и будущности России и спасения династии, вызывает принятие сверхмеры.

Я, как верноподданный, считаю, по долгу присяги и по духу присяги, необходимым коленопреклоненно молить ваше императорское величество спасти Россию и вашего наследника, зная чувство святой любви вашей к России и к нему.

Осенив себя крестным знаменьем, передайте ему – ваше наследие. Другого выхода нет. Как никогда в жизни, с особо горячей молитвой молю бога подкрепить и направить вас. Генерал-адъютант Николай».

От генерал-адъютанта Брусилова:

«Прошу вас доложить государю императору мою всеподданнейшую просьбу, основанную на моей преданности и любви к родине и царскому престолу, что, в данную минуту, единственный исход, могущий спасти положение и дать возможность дальше бороться с внешним врагом, без чего Россия пропадет, – отказаться от престола в пользу государя наследника цесаревича при регентстве великого князя Михаила Александровича. Другого исхода нет; необходимо спешить, дабы разгоревшийся и принявший большие размеры народный пожар был скорее потушен, иначе повлечет за собой неисчислимые катастрофические последствия. Этим актом будет спасена и сама династия в лице законного наследника. Генерал-адъютант Брусилов».

От генерал-адъютанта Эверта.

«Ваше императорское величество, начальник штаба вашего величества передал мне обстановку, создавшуюся в Петрограде, Царском Селе, Балтийском море и Москве и результат переговоров генерал-адъютанта Рузского с председателем государственной думы.

Ваше величество, на армию в настоящем ее составе при подавлении внутренних беспорядков рассчитывать нельзя. Ее можно удержать лишь именем спасения России от несомненного порабощения злейших врагов родины при невозможности вести дальнейшую борьбу. Я принимаю все меры к тому, чтобы сведения о настоящем положении дел в столицах не проникали в армию, дабы оберечь ее от несомненных волнений. Средств прекратить революцию в столицах нет никаких.

Необходимо немедленное решение, которое могло бы привести к прекращению беспорядков и сохранению армии для борьбы против врага. При создавшейся обстановке, не находя иного исхода, безгранично преданный вашему величеству верноподданный умоляет ваше величество, во имя спасения родины и династии, принять решение, согласованное с заявлением председателя государственной думы, выраженном им генерал-адъютанту Рузскому, как единственно видимо способное прекратить революцию и спасти Россию от ужасов анархии. Генерал-адъютант Эверт».

Всеподданнейше докладываю эти телеграммы вашему императорскому величеству, умоляю безотлагательно принять решение, которое господь бог внушит вам; промедление грозит гибелью России. Пока армию удается спасти от проникновения болезни, охватившей Петроград, Москву, Кронштадт и другие города, но ручаться за дальнейшее сохранение воинской дисциплины нельзя.

Прикосновение же армии к делу внутренней политики будет знаменовать неизбежный конец войны, позор России и развал ее.

Ваше императорское величество горячо любите родину и ради ее целости, независимости, ради достижения победы соизволите принять решение, которое может дать мирный и благополучный исход из создавшегося более чем тяжелого положения.

Ожидаю повелений. 2 марта 1917 г. 1818. Генерал-адъютант Алексеев».

В ответ на это царь написал две краткие телеграммы. Первая — Родзянко: «Председателю государственной думы. Петроград. Нет той жертвы, которую я не принес бы во имя действительного блага и для спасения родной матушки России. Посему я готов отречься от престола в пользу моего сына с тем, чтобы он оставался при мне до совершеннолетия, при регенстве брата моего великого князя Михаила Александровича. Николай». Вторая: Алексееву: «Наштаверх. Ставка. Во имя блага, спокойствия и спасения горячо любимой России я готов отречься от престола в пользу моего сына.

Прошу всех служить ему верно и нелицемерно. Николай».

В последний момент царя уговорили не отправлять этих телеграмм до приезда депутатов. Впрочем, появилось еще одно обстоятельство, заставившее Николая II повременить с отправкой этих телеграмм, чтобы несколько скорректировать детали отречения. Дело в том, что к нему пришел лейб-хирург профессор Сергей Петрович Фёдоров, много лет лечивший наследника. Обратимся к мемуарам княгини Ольги Палей, которой рассказывали об этой встрече: «Государь своего врача профессора Федорова и сказал ему: «В другое время я не задал бы вам подобного вопроса, но теперь момент очень серьезен, и я прошу вас ответить мне с полной откровенностью: будет ли мой сын жить и сможет ли он когда-нибудь царствовать?» — «Ваше величество, — ответил Фёдоров, — я должен признаться вам, что его императорское высочество наследник не доживет и до шестнадцати лет»… Получив этот удар прямо в сердце, государь принял непоколебимое решение. Тот самый монарх, который столько колебался, дать или не дать конституцию или даже ответственное министерство, одним росчерком пера подписал акт огромной важности, гибельные последствия которого для России неисчислимы».

Мемуары Дубенского дополняют этот рассказ: «Разговор этот очень знаменателен, так как после того, как государь узнал, что наследник не излечим; его величество решил отказаться от престола не только за себя, но и за сына. По этому вопросу государь сказал следующее: «Мне и императрица тоже говорила, что у них в семье та болезнь, которою страдает Алексей, считается неизлечимой. В Гессенском доме болезнь эта идет по мужской линии. Я не могу при таких обстоятельствах оставить одного больного сына и расстаться с ним».

А что в Петрограде

По воспоминаниям Василия Витальевича Шульгина, депутата IV Думы, ярого монархиста, приверженца абсолютистского самодержавного строя и верного слуги царя-батюшки (вспомним характеристику, данную Шульгину Дубенским). Революцию он не только не принял, но сделал все, чтобы ее предотвратить (впрочем, как и Гучков, весь смысл существования партии которого — «17 октября», заключался в недопущении революции как явления безусловно деструктивного и губительного для страны). Вот что записал Шульгин в дни восстания в петербурге: «С первого же мгновения (восстания в Петербурге в феврале 1917 – прим.СДГ) отвращение залило мою душу, и с тех пор не оставляло меня во всю длительность «великой» русской революции. Бесконечная струя человеческого водопровода бросала в Думу все новые и новые лица. Но сколько их ни было — у всех было одно лицо: гнусно-животно-тупое или гнусно-дьявольски-злобное. Боже, как это было гадко! Так гадко, что, стиснув зубы, я чувствовал в себе одно тоскующее, бессильное и потому еще более злобное бешенство… Пулеметов! Пулеметов — вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык пулеметов доступен уличной толпе и что только он, свинец, может загнать обратно в его берлогу вырвавшегося на свободу страшного зверя. Увы — этот зверь был… его величество русский народ».

Но. Как мы видели по телеграммам генералов, даже люди, придерживавшиеся таких взглядов, понимали: пулеметы-пулеметами, но это – потом, а сейчас надо сместить, наконец, с трона человека, который до всего этого и довел. Шульгин пишет:

«Мысль об отречении государя созревала в умах и сердцах как-то сама по себе. Она росла из ненависти к монарху, не говоря о всех прочих чувствах, которыми день и ночь хлестала нам в лицо революционная толпа. На третий день революции вопрос о том, может ли царствовать дальше государь, которому безнаказанно брошены в лицо все оскорбления, был уже, очевидно, решен в глубине души каждого из нас.

В эту ночь он вспыхивал несколько раз по поводу этих узеньких ленточек (телеграмм – прим.СДГ), которые сворачивал в руках Родзянко, читая. Ужасные ленточки! Эти ленточки были нитью, связывавшей нас с армией, с той армией, о которой мы столько заботились, для которой мы пошли на все. Ведь смысл похода на правительство с 1915 года был один: чтобы армия сохранилась, чтобы армия дралась… И вот теперь по этим ленточками надо было решить, как поступить… Что для нее сделать?

Кажется, в четвертом часу ночи вторично приехал Гучков. Он был сильно расстроен. Только что рядом с ним в автомобиле убили князя Вяземского. Из каких-то казарм обстреляли «офицера».

И тут, собственно, это и решилось. Нас было в это время неполный состав. Были – Родзянко, Милюков, я – остальных не помню… Но помню, что ни Керенского, ни Чхеидзе не было. Мы были в своем кругу. И потому Гучков говорил совершенно свободно. Он сказал приблизительно следующее:

«Положение ухудшается с каждой минутой. Вяземского убили только потому, что он офицер. Идучи сюда, я видел много офицеров в разных комнатах Государственной Думы: они просто спрятались сюда, они умоляют спасти их… Надо на что-нибудь решиться. На что-то большое, что могло бы произвести впечатление. Что дало бы исход… что могло бы вывести из ужасного положения с наименьшими потерями… В этом хаосе, во всем, что делается, надо прежде всего думать о том, чтобы спасти монархию… Без монархии Россия не может жить! Но, видимо, нынешнему государю царствовать больше нельзя. Высочайшее повеление от его лица – уже не повеление: его не исполнят… Если это так, то можем ли мы спокойно и безучастно дожидаться той минуты, когда весь этот революционный сброд начнет сам искать выхода и сам расправится с монархией… Меж тем, это неизбежно будет, если мы выпустим инициативу из наших рук».

Родзянко сказал: «Я должен был сегодня утром ехать к государю… Но меня не пустили… Они объявили мне, что не пустят поезда, и требовали, чтобы я ехал с Чхеидзе (левый, меньшевик – прим.СДГ) и батальоном солдат».

«Я это знаю, – сказал Гучков, – поэтому действовать надо иначе. Надо действовать тайно и быстро, никого не спрашивая, ни с кем не советуясь. Надо поставить их перед свершившимся фактом. Надо дать России нового государя. Надо под этим новым знаменем собрать то, что можно собрать для отпора. Я предлагаю немедленно ехать к государю и привезти отречение в пользу наследника. Если вы согласны и если вы меня уполномачиваете, я поеду… Но мне бы хотелось, чтобы поехал еще кто-нибудь».

Произошла пауза, после которой я сказал: «Я поеду с вами». Я отлично понимал, почему я еду. Я чувствовал, что отречение случится неизбежно, и чувствовал, что невозможно поставить государя лицом к лицу с Чхеидзе… Отречение должно быть передано в руки монархистов и ради спасения монархии. Кроме того, было еще другое соображение. Я знал, что офицеров будут убивать именно за то, что они монархисты, за то, что они захотят исполнить свой долг присяги царствующему императору до конца. Это, конечно, относится к лучшим офицерам. Худшие приспособятся. И вот для этих лучших надо было, чтобы сам государь освободил их от присяги, от обязанности повиноваться ему. Он только один мог спасти настоящих офицеров, которые нужны были как никогда. Я знал, что в случае отречения революции как бы не будет. Государь отречется от престола по собственному желанию, власть перейдет к регенту, который назначит новое правительство. Государственная Дума, подчинившаяся указу о роспуске и подхватившая власть только потому, что старые министры разбежались, – передаст эту власть новому правительству. Юридически революции не будет!»

Вот с чем ехали они в Псков к государю, эти двое, которых пустая и бессмысленная толпа (как это обычно и бывает с толпой) обвинила в революции.

Отречение (продолжение)

Продолжаем рассказ о том, что происходило в купэ царского поезда 3 марта. Лучше всего об этом – у Шульгина. При том, что по фактуре его рассказ на удивление совпадает с протоколом, который вел генерал Нарышкин. На удивление – потому что Шульгин-то писал по памяти, далеко не сразу после событий. И тем не менее, он запомнил все точно:

«Это был большой вагон-гостиная. Зеленый шелк по стенам, несколько столов… Старый, худой, высокий желтовато-седой генерал с аксельбантами. Это был барон Фредерикс: «Государь император сейчас выйдет. Его величество в другом вагоне». Стало еще безотраднее и тяжелее…

В дверях появился государь. Он был в серой черкеске. Я не ожидал его увидеть таким. Лицо? Оно было спокойно. Мы поклонились. Государь поздоровался с нами, подав руку. Движение это было скорее дружелюбно. Жестом государь пригласил нас сесть… Государь занял место по одну сторону маленького четырехугольного столика, придвинутого к зеленой шелковой стене. По другую сторону столика сел Гучков. Я – рядом с Гучковым, наискось от государя. Против царя был барон Фредерике. Говорил Гучков. И очень волновался. Он говорил, очевидно, хорошо продуманные слова, но с трудом справлялся с волнением. Он говорил негладко… и глухо. <…> О том, что происходит в Петрограде, … слегка прикрывая лоб рукой, как бы для того, чтобы сосредоточиться. Он не смотрел на государя, а говорил, как бы обращаясь к какому-то внутреннему лицу, в нем же, Гучкове, сидящему. Как будто бы совести своей говорил. Он говорил правду, ничего не преувеличивая и ничего не утаивая. Он говорил то, что мы все видели в Петрограде. Другого он не мог сказать. Что делалось в России, мы не знали. Нас раздавил Петроград, а не Россия…

Государь сидел, опершись слегка о шелковую стену, и смотрел перед собой. Я не спускал с него глаз. Он изменился сильно с тех пор… Похудел… Но не в этом было дело… А дело было в том, что вокруг голубых глаз кожа была коричневая и вся разрисованная белыми черточками морщин. <…> Государь смотрел прямо перед собой, спокойно, совершенно непроницаемо. Единственное, что, мне казалось, можно было угадать в его лице: эта длинная речь – лишняя.

В это время вошел генерал Рузский. Он поклонился государю и, не прерывая речи Гучкова, занял место между бароном Фредериксом и мною. Гучков снова заволновался. Он подошел к тому, что может быть единственным выходом из положения было бы отречение от престола. Генерал Рузский наклонился ко мне и стал шептать: «По шоссе из Петрограда движутся сюда вооруженные грузовики. Неужели же ваши?.. Из Государственной Думы?» Меня это предположение оскорбило. Я ответил шопотом, но резко: «Как это вам могло прийти в голову?» Он понял. «Ну, слава Богу, простите… Я приказал их задержать». Гучков продолжал говорить об отречении. Генерал Рузский прошептал мне: «Это дело решенное. Вчера был трудный день… Буря была». «И, помолясь Богу», – говорил Гучков. При этих словах по лицу государя впервые пробежало что-то… Он повернул голову и посмотрел на Гучкова с таким видом, который как бы выражал: этого можно было бы и не говорить. Гучков окончил. Государь ответил. После взволнованных слов Александра Ивановича, голос его звучал спокойно, просто и точно. Только акцент был немножко чужой – гвардейский: «Я принял решение отречься от престола. До трех часов сегодняшнего дня я думал, что могу отречься в пользу сына, Алексея. Но к этому времени я переменил решение в пользу брата Михаила. Надеюсь, вы поймете чувства отца». Последнюю фразу он сказал тише…

У Шульгина в воспоминаниях кое-чего не хватает: а именно момента, когда царь окончательно решил, что сына в качестве наследника заменит братом. Этот момент, хоть и с чужих слов, описывает генерал Лукомский: «Как мне впоследствии передавал генерал Рузский, в последнюю минуту, уже взяв для подписи перо, государь спросил, обращаясь к Гучкову, можно ли будет ему жить в Крыму. Гучков ответил, что это невозможно; что государю нужно будет немедленно уехать заграницу. «А могу ли я тогда взять с собой наследника?» – спросил государь. Гучков ответил, что и этого нельзя; что новый государь, при регенте, должен оставаться в России. Государь тогда сказал, что, ради пользы родины, он готов на какие угодно жертвы, но расстаться с сыном – это выше его сил; что на это он согласиться не может. После этого государь решил отречься от престола и за себя и за наследника, а престол передать своему брату великому князю Михаилу Александровичу».

Дальше – опять рассказывает Шульгин: «К этому мы не были готовы. Кажется, А. И. пробовал представить некоторые возражения. Кажется, я просил четверть часа – посоветоваться с Гучковым. Но это почему-то не вышло. И мы согласились, если это можно назвать согласием, тут же. Но за это время сколько мыслей пронеслось, обгоняя одна другую…

Во-первых, как мы могли не согласиться? Мы приехали сказать царю мнение Комитета Государственной Думы. Это мнение совпало с решением его собственным. А если бы не совпало? Что мы могли бы сделать? Мы уехали бы обратно, если бы нас отпустили. Ибо мы ведь не вступали на путь «тайного насилия», которое практиковалось в XVIII веке и в начале Х1Х-го. Решение царя совпало в главном, но разошлось в частностях. Алексей или Михаил перед основным фактом – отречением – все же была частность. Кроме того, каждый миг был дорог. И не только потому, что по шоссе движутся вооруженные грузовики, которых мы достаточно насмотрелись в Петрограде, и знали, что это такое, и которые генерал Рузский приказал остановить (но остановят ли?). И тогда что они сделают, эти вооруженные грузовики, движущиеся по всем дорогам? Наверное, и в Царское Село летят – проклятые. И сделались у меня: «Мальчики кровавые в глазах». И при этом с каждой минутой революционный сброд в Петрограде становится наглее, и, следовательно, требования его будут расти. Может быть, сейчас еще можно спасти монархию, но надо думать и о том, чтобы спасти хотя бы жизнь членам династии.

Все это, перебивая одно другое, пронеслось, как бывает в такие минуты. Как будто не я думал, а кто-то другой за меня, более быстро соображающий. И мы «согласились». Государь встал. Все поднялись. Гучков передал государю «набросок». Государь взял его и вышел. Через некоторое время государь вошел снова. Он протянул Гучкову бумагу: «Вот текст». Это были две или три четвертушки – такие, какие, очевидно, употреблялись в Ставке для телеграфных бланков. Но текст был написан на пишущей машинке. Я стал пробегать его глазами, и волнение, и боль и еще что-то сжало сердце, которое, казалось, за эти дни уже лишилось способности что-нибудь чувствовать… Текст был написан теми удивительными словами, которые теперь все знают. Каким жалким показался мне набросок, который мы привезли!

Затем я просил государя: «Ваше величество, Вы изволили сказать, что пришли к мысли об отречении в пользу великого князя Михаила Александровича сегодня в 3 часа дня. Было бы желательно, чтобы именно это время было обозначено здесь, ибо в эту минуту вы приняли решение». Я не хотел, чтобы когда-нибудь, кто-нибудь мог сказать, что манифест «вырван»… Я видел, что государь меня понял и, по-видимому, это совершенно совпало и с его желанием, потому что он сейчас же согласился и написал: «2 марта, 15 часов», то есть 3 часа дня… Часы показывали в это время начало двенадцатого ночи…

Потом мы, не помню по чьей инициативе, начали говорить о верховном главнокомандующем и о председателе совета министров. Тут память мне изменяет. Я не помню, было ли написано назначение великого князя Николая Николаевича верховным главнокомандующим при нас, или же нам было сказано, что это уже сделано. Но я ясно помню, как государь написал при нас указ правительствующему сенату о назначении председателя совета министров. Это государь писал у другого столика и спросил: «Кого вы думаете?». Мы сказали: «Князя Львова». Государь сказал какой-то особой интонацией, – я не могу этого передать: «Ах, – Львов? Хорошо – Львова… Он написал и подписал». Время, по моей же просьбе, было поставлено для действительности акта двумя часами раньше отречения, т.е. 13 часов.

Государь встал. Мы как-то в эту минуту были с ним вдвоем в глубине вагона, а остальные были там – ближе к выходу. Государь посмотрел на меня и, может быть, прочел в моих глазах чувства, меня волновавшие, потому что взгляд его стал каким-то приглашающим высказать. И у меня вырвалось: «Ах, ваше величество… Если бы вы это сделали раньше, ну хоть до последнего созыва Думы, может быть, всего этого»… Я не договорил. Государь посмотрел на меня как-то просто и сказал еще проще: «Вы думаете – обошлось бы?»

Обошлось бы… Теперь я этого не думаю. Было поздно, в особенности после убийства Распутина. Но если бы это было сделано осенью 1915 года, то-есть, после нашего великого отступления, – может быть и обошлось бы…

В тот день приближенные царя – вернее, уже бывшего царя, отметили независимо друг от друга одну не то чтобы даже странность… Одну деталь. К анемичному спокойствию Николая во всех ситуациях все в общем-то привыкли. Но все же тут обстоятельства были явно экстраординарные, судьбоносные… Любой взволнуется. Но он оставался таким же, как всегда, и это поражало. Из показаний генерала Дубенского на допросе в Чрезвычайной Комиссии Временного Правительства (возможно, показания записаны Александром Блоком, служившим в комиссии редактором стенографических отчетов): «Никак не могу объяснить его отношения <к отречению и вообще, февральским событиям>. Это такой фаталист, что я не могу себе представить. Он всегда ровно, как будто равнодушно, относился, сегодня, как вчера. Вот маленькая подробность: когда случилось отречение, я был совершенно расстроен, я стоял у окна и просто не мог удержаться от того, чтобы, простите, не заплакать. Все-таки я старый человек. Мимо моего окна идет государь с Лейхтенбергским, посмотрел на меня весело, кивнул и отдал честь. Это было через полчаса после того, как он послал телеграмму с отречением от престола».

Полковник Мордвинов: <описывает дневное чаепитие 2-го марта, когда царь уже принял решение об отречении>. «Я сейчас же почувствовал, что и этот час нашего обычного общения с государем пройдет точно так же, как и подобные часы минувших «обыкновенных» дней… Шел самый незначительный разговор, прерывавшийся на этот раз только более продолжительными паузами… Государь сидел, спокойный, ровный, поддерживал разговор».

Снова Петроград

И это было еще не все. Манифест об отречении еще нужно было довезти до места. Предоставим слово депутату Думы, профессору Ломоносову.

«Ясное морозное утро, но уже в воздухе чувствуется весна. Измайловский весь увешан флагами. Народа масса, и чем ближе к вокзалу, тем толпа все гуще и гуще. Медленно пробирается автомобиль среди этого живого моря к вокзалу со стороны прибытия поездов. Вдруг мне навстречу слева Лебедев, медленно идущий в своей щегольской шубе с поднятым воротником. Испускаю радостный крик, но он делает мне тревожно отрицательные знаки. Приказываю автомобилю повернуться. Сделать это в толпе не легко. Наконец повернулся и за мостом, там где был убит Плеве, нагоняем Лебедева. Влезает. Вид у него сильно озабоченный.

– Где же акт, где Гучков?

– Акт вот, – хрипло шепчет Лебедев, суя мне в руку какую-то бумагу. – Гучков арестован рабочими.

– Что?.. – спросил я заплетающимся языком, суя в боковой карман тужурки акт отречения.

– В министерстве расскажу.

Молча входим в кабинет к Бубликову (министру транспорта Временного Правительства – прим.СДГ); там сидит Добровольский. <…> Они представляют полную противоположность. Спокойный, даже, скажу, безразличный, эпикуреец Добровольский, одетый как модная картинка, рассеянно рассматривал свои ногти. Бубликов, растерянно, неряшливо одетый, с отекшим от бессоницы лицом бегал по комнате, сверкал глазами и произносил проклятия, как язычник.

– Ну что? как?..

– Гучков арестован… Акт отречения вот…

Как не сенсационна была весть об аресте Гучкова, глаза всех, забывая о нем, впились в положенный мной на стол кусочек бумаги. «Ставка. Начальнику штаба».

– Достукался – произнес Бубликов после минуты молчания. – Итак, будем присягать Михаилу… Да, а с Гучковым то что?

Когда поезд его пришел в Петроград, его здесь встретило порядочно народу, – начал Лебедев, – и он еще на вокзале говорил две речи. А затем пошел на митинг в мастерские.

– Старый авантюрист, – пробормотал Бубликов.

– Когда я приехал, он уже был в мастерских, а Шульгин, член Думы Лебедев, который был в Луге, и начальство сидели в кабинете начальника станции. Было известно, что в мастерских не спокойно. Настроение было тревожное. Затем из мастерских передали, что Гучков арестован, что акта у него не нашли и что идут обыскивать других депутатов, чтобы уничтожить акт.

– Зачем?

– Товарищи переплетчики желают низложить царя, да и все остальные, кажется. Отречения им мало. Но депутат Лебедев передал мне акт, я потихонько закоулками, на другую сторону, да и дал тягу.

– Грамоту ищут по всему городу. Возможно, и сюда придут. Где она? – спросил Добровольский.

– У меня в кармане.

– Это не годится. Надо спрятать.

– Положить в несгораемый шкаф. Приставить караул.

– Нет, положить в самое незаметное место. И не в этой комнате. Еонечно, сохранение этой грамоты или ее сохранение положения не изменит, но все таки… Во первых, отречение освобождает войска от присяги. во вторых, ее уничтожение окрылит черные силы.

– А не снять ли нам, Анатолий Александрович, с акта несколько копий?

– Пожалуй, но только, чтобы никто ничего не знал. Составим Комитет спасения «пропавшей грамоты» из трех.

– Нет, из четырех. Лебедев ее спас.

– Правильно, позовите его сюда.

Пришел Лебедев, ему объявили положение, и мы с ним отправились снимать копию в секретарскую. А комиссары начали принимать доклады разных учреждений министерства. Лебедев диктовал, я писал. Когда копия была готова, я позвал комиссаров в секретарскую. Мы все вчетвером заверили копию, а подлинник спрятали среди старых запыленных номеров официальных газет, сложенных на этажерке в секретарской.

Текст манифеста

Манифест отречения Николая II.

«Ставка. Начальнику штаба.

В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу родину, господу богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России, почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и, в со гласии с Государственной Думой признали мы за благо отречься от Престола Государства Российского и сложить с себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие наше брату нашему великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на Престол Государства Российского. Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и не нарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях, на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга пред ним, повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему, вместе с представителями народа, вывести Госуарство Российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет господь бог России.

Николай, г. Псков.

2 марта 15 час. 5 мин. 1917 г.»

В газетах манифест был опубликован только на следующий день, 4 марта. Теперь находятся люди, утверждающие, что манифеста вообще не было. Подделка Гучкова. И ничего, по всей видимости, не было. А просто Гучков пришел и разрушил монархию, которая без него правила бы и процветала до сих пор…

Что же думал обо всем этом Александр Гучков

Из книги Гучкова «В царском поезде»

«Для меня было ясно, что со старой властью мы расстались и сделали именно то, что должна была сделать Россия. Но для меня были не безразличны те формы, в которых происходил разрыв, и те формы, в которые облекалась новая власть. Я имел в виду этот переход от старого строя к новому произвести с возможным смягчением, мне хотелось поменьше жертв, поменьше кровавых счетов, во избежание смут и обострений на всю нашу последующую жизнь. К вопросу об отречении государя я стал близок не только в дни переворота, а задолго до этого. Когда я и некоторые мои друзья в предшествовавшие перевороту месяцы искали выхода из положения, мы полагали, что в каких-нибудь нормальных условиях, в смене состава правительства и обновлении его общественными деятелями, обладающими доверием страны, в этих условиях выхода найти нельзя, что надо идти решительно и круто, идти в сторону смены носителя верховной власти. На государе и государыне и тех, кто неразрывно был связан с ними, на этих головах накопилось так много вины перед Россией, свойства их характеров не давали никакой надежды на возможность ввести их в здоровую политическую комбинацию; из всего этого для меня стало ясно, что государь должен покинуть престол. В этом направлении кое-что делалось до переворота, при помощи других сил и не тем путем, каким в конце концов пошли события, но эти попытки успеха не имели или, вернее, они настолько затянулись, что не привели ни к каким реальным результатам.

<…> В случае, если бы не состоялось добровольного отречения, можно было опасаться гражданской войны или, по крайней мере, некоторых ее вспышек, новых жертв и затем всего того, что гражданская война несет за собой в последующей истории народов, – тех взаимных счетов, которые не скоро прекращаются. Гражданская война, сама по себе, – страшная вещь, а при условиях внешней войны, когда тем несомненным параличей, которым будет охвачен государственный организм, и, главным образом, организм армии, этим параличом пользуются наши противники для нанесения нам удара, при таких условиях гражданская война еще более опасна. Все эти соображения с самого первого момента с 27-го, 28-го февраля, привели меня к убеждению, что нужно, во что бы то ни стало, добиться отречения государя, и тогда же, в думском комитете, я поднял этот вопрос и настаивал на том, чтобы председатель думы Родзянко взял на себя эту задачу; мне казалось, что ему это как раз по силам, потому что он своей персоной и авторитетом председателя государственной думы, мог произвести впечатление, в результате которого явилось бы добровольное сложение с себя верховной власти. Был момент, когда решено было, что Родзянко примет на себя эти миссию, но затем некоторые обстоятельства домешали. Тогда, 1-го марта в думском комитете, я заявил, что, будучи убежден в необходимости этого шага, я решил его предпринять во что бы то ни стало, и, если мне не будут даны полномочия от думского комитета, я готов сделать это за свой страх и риск, поеду, как политический деятель, как русский человек, и буду советовать и настаивать, чтобы этот шаг был сделан».

Продолжение, в котором мы опишем всю предысторию сложных отношений Александра Ивановича Гучкова с государем, да и всю увлекательнейшую жизнь этого непоседливого и очень храброго человека, следует…

Ирина Стрельникова

P.S. О династии Гучковых мы говорим на экскурсии «Староверы на Преображенке»

#совсемдругойгород