Иван Крылов – поклонник пожаров

Иван Андреевич Крылов лидирует в русской литературе сразу в четырех «номинациях». Как непревзойденный баснописец, как автор наибольшего числа выражений, сделавшихся крылатыми («Слона-то я и не приметил», «А ларчик просто открывался» и множество других), как писатель, которого чаще всего читают на вступительных экзаменах абитуриенты театральных вузов. И, наконец, как человек, о котором рассказывается больше всего забавных историй…

Шел по России слон. Неторопливо, важно. Его послал бухарский правитель Маасум «в подарок и для удивления императрицы Екатерины» вместе со своим посольством, задачей которого было установить дипломатические отношения с Россией. Слон вышел из Бухары в феврале 1796 года, в мае был уже в Оренбурге, к декабрю дошагал до Рязани, а в Петербург добрался только в октябре 1797 года (к этому времени императрицы уже не было в живых). Около трех тысяч километров за год и восемь месяцев, по слякоти и бездорожью, сквозь снежные метели и моросящий дождь, по безлюдным просторам, по улицам русских городов… По приказу императрицы слона охраняла сотня казаков с нагайками, но привлеченную невиданным зрелищем толпу было не разогнать: бабы визжали, мужички улюлюкали, мальчишки норовили схватить за хобот, а собаки, заполошно лая, цапали за ноги. Слон шел невозмутимо и чинно, ни разу не сбившись со своего размеренного ритма, и только изредка вздымал хобот и трубил.

Прибытие бухарского посольства в Петербург. Почему вместо одного слона художник изобразил двух — загадка (гравюра)

Тысячи людей видели все это. Но только у одного по поводу увиденного родилась столь остроумная мысль, что бухарский слон был навсегда увековечен в народной памяти. Правда, Иван Андреевич Крылов написал свою басню «Слон и Моська» только через 11 лет. Сначала «восточный гость» вызвал у Крылова иные ассоциации. Известно было, что животное уминает в день по сто пудов сена и овса, да еще закусывает арбузами. (Кстати, доставка слона в Петербург обошлась русской казне в 6655 рублей 62 копейки — ни много ни мало трехлетнее жалованье министра иностранных дел). «Родственная душа!» — восторгался Крылов.

Обед по-царски

Слыша чьи-нибудь жалобы на несварение желудка, Иван Андреевич удивлялся: «Несварение? А я вот своему желудку никогда не даю потачки. Чуть задурит, я наемся вдвое больше. И он уж там как хочет, так пусть и справляется». Как-то Крылова пригласили «на макароны», то есть на обед в итальянском стиле. Он опоздал, явился только к третьему блюду. Хозяин встретил его шутливым: «А! Виноват! Вот же вам наказание!» — Крылову подали бездонную, как океан, тарелку макарон. Иван Андреевич с видимым удовольствием ее опустошил. «Это было штрафное блюдо, — объявил хозяин. — Ну а теперь начинайте обед по порядку, с супа». Крылов так и поступил. Третьим блюдом оказалась точно такая же гора макарон — баснописец ничуть не затруднился, съел все. «Да что мне сделается! — добродушно смеялся он в ответ на восторги собравшихся. — Я, пожалуй, хоть теперь же готов еще раз провиниться и искупить вину столь приятным образом».

«Кажется, весь смысл, все удовольствие жизни для Крылова заключается в еде», — удивлялся писатель Вересаев. Ничем Ивану Андреевичу нельзя было так угодить, как хорошенько угостив, и поклонники этим широко пользовались. Явившись на очередной званый обед, Крылов прочитывал две-три басни и садился в кресло ждать: грузный, невозмутимый, молчаливый. Он сидел, не меняя позы, и сверлил глазами дверь в столовую. Когда лакей провозглашал: «Обед подан!» — Крылов с неожиданной легкостью поднимался и первым оказывался у дверей, с видимой неохотой пропуская вперед дам. Оказавшись наконец за столом, Иван Андреевич делался разговорчив и оживлен, комментировал каждое блюдо, да так поэтично и образно, что присутствующие нет-нет да и устраивали овацию. «Что за расстегай! Ни одной косточки! Так на всех парусах через проливы в Средиземное море и проскакивают!», «Индейка? Это не индейка, а Жар-птица! У самых уст любезный хруст. Ну и поджарено! Точно кожицу отдельно от мяса жарили! Искусники! Янтарные повара!»

Покончив с обедом, Крылов снова погружался в кресло, поодаль от остальных, складывал руки на животе и замирал. Лицо его выражало довольство. «Он не спит и не дремлет! Он переваривает! Удав удавом!» — шептались вокруг. Насмешки эти, впрочем, были добродушны — Крылова любили. Однажды он все-таки заснул посреди оживленной гостиной, стал всхрапывать, и три дамы, почитательницы его таланта, вывели Ивана Андреевича из этого неловкого положения, поочередно поцеловав. В память о столь приятном пробуждении Крылов сочинил оду «Три поцелуя» — в обществе нашли ее «премилой».

Он был так очевидно талантлив, так самобытен, так по-медвежьи обаятелен, что ему прощали все. Например, странную для светского человека манеру купаться в Лебяжьей канавке у Летнего сада (купальный сезон у Крылова начинался в апреле и заканчивался в середине ноября, так что иной раз приходилось собственным телом проламывать затянувший полынью лед). Прощали даже «непростительнейший из грехов» — неряшливость. Даром что за столом Иван Андреевич подвязывал себе салфетку под самый подбородок: это не спасало, и по состоянию его жилета можно было с большой точностью угадать, что подавалось за столом. Бывало, вместо носового платка этот чудак извлекал из кармана чей-то чепчик, прихваченный по рассеянности, а то и чулок. Однажды, собираясь на придворный маскарад, Иван Андреевич советовался с семьей Олениных, с которыми близко дружил, какой выбрать для этого случая костюм. Барышни Оленины смеялись: «Вы, Иван Андреевич, умойтесь потщательнее, наденьте чистый сюртук и рубашку, причешитесь, вот вас никто и не узнает».

Когда Крылова в первый раз пригласили во дворец, на обед к императрице Марии Федоровне, тот же Оленин в последнюю минуту, уже на царской лестнице, догадался осмотреть его костюм: «Все ли на тебе в порядке, Иван Андреевич?» — «Как же, Алексей Николаевич, неужто я пойду неряхой во дворец? Вот, на мне новый мундир». — «Ну так я и думал! А пуговицы-то!» Оказалось, пуговицы (продававшиеся в те времена завернутыми в кусочки тонкой бумаги) так и были пришиты феноменально ленивой крыловской горничной неразвернутыми, вместе с бумажками. Костюм был спасен, но Крылов все равно не сумел удержаться в рамках этикета. Методично поглощал одно блюдо за другим, словно машина, пока сосед по столу не шепнул: «Иван Андреевич, да пропусти хоть одно блюдо! Дай императрице попотчевать тебя!»

О том обеде у Крылова остались самые горестные воспоминания. «Убранство, сервировка — краса. А суп — зелень какая-то, морковки фестонами вырезаны, да все так на мели и стоит, супу-то самого только лужица. А пирожки? Не больше грецкого ореха. Захватил я два, а камер-лакей уж удирать норовит. Попридержал я его за пуговицу и еще парочку снял. Добрались до индейки. Не плошай, думаю, Иван Андреевич, здесь мы отыграемся. Хотите верьте, хотите нет — подносят только ножки и крылушки, а самая-то птица под ними неразрезанная пребывает. Взял я ножку, обглодал и положил на тарелку. Смотрю кругом. У всех по косточке на тарелке. Пустыня пустыней. И стало мне грустно, чуть слеза не прошибла. Царица-матушка печаль мою подметила и что-то главному лакею говорит и на меня указывает. Второй раз мне индейку поднесли. Так вот фунтик питательного и получил. А все кругом смотрят — завидуют. Вернулся я домой голодный. И, как назло, прислуге же не велел ужин готовить! Пришлось в ресторацию ехать. С тех пор, когда во дворце обедаю, меня всегда дома ужин ждет».

Единственный раз Крылов сказал за столом, что у него нет аппетита. На том обеде собрались вольнодумцы и острословы, посыпались эпиграммы на высших сановников. Крылов, не доев даже супа, поднялся из-за стола: «Дурно мне что-то, голубчики. Заглянул по дороге сюда в трактир, заказал пять десятков устриц, да, видно, не рассчитал своих сил». Взял извозчика да и уехал домой. Друзья, пораженные таким известием, кинулись к нему справиться о здоровье: «Вчера вам было дурно, Иван Андреевич?» — «Да, знаете ли». — «А может, вам просто разговор застольный не понравился?» — «Да, не понравился. Ведь могут подумать: Крылов там был, стало быть, разделяет сей образ мыслей». Осторожностью Иван Андреевич обладал не менее удивительной, чем аппетитом. Во всяком случае, с некоторых пор, ведь в молодости ему доводилось вести себя неосторожно…

Капитанский сын

Считается, что Крылов появился на свет в Москве 13 февраля то ли 1769, то ли 1768 года, а то и вовсе 1766 года. Многие исследователи сомневаются и в месте рождения. Ведь отец Крылова, драгунский офицер, в Москве в те годы вообще не бывал, а нес гарнизонную службу то в Оренбургской губернии, то в Астраханской, хотя формально его полк и входил в состав Московского легиона.

Андрей Прохорович Крылов выслужился в офицеры из рядовых драгунов. А во время Пугачевского бунта дорос до капитана, коменданта Яицкой крепости. Много позже Пушкин, собиравший материалы для «Истории Пугачева» и много расспрашивавший Крылова о тех событиях, записал: «Его (отца Крылова. — Прим. ред.) твердость и благоразумие имели большое влияние на тамошние дела. Так как чин капитана в Яицкой крепости был заметен, то найдено было в бумагах Пугачева в расписании, кого на какой улице повесить, и имя Крыловой с ее сыном». Капитан Крылов отправил семью от греха подальше в Оренбург, причем Ивана спрятали в большой глиняный горшок. Считается, что в пушкинском капитане Миронове из «Капитанской дочки» много от Андрея Прохоровича.

Выйдя в отставку, Крылов-старший поселился в Твери и стал служить в магистрате в чине коллежского асессора, чем и приобрел, наконец, право на потомственное дворянство. Прочими наградами и милостями он был почему-то обойден. Семья жила бедно, Иван и образование-то получил случайно: его принял в дом тверской помещик Львов и стал учить вместе с собственными сыновьями у француза-гувернера. Мальчик оказался чрезвычайно способен к языкам, математике, игре на скрипке, но долго учиться ему не пришлось…

Умер отец, семья впала в настоящую нищету (кроме старшего, у матери был теперь еще и младший сын, совсем младенец), и тот же помещик Львов помог устроить Ивана писцом в земский суд. Видимо, отсюда и пошла путаница с датой рождения: мальчику приписали год, а то и три. Видимо, на самом деле ему было тогда лет девять. Впрочем, на службе Иван только числился, то есть состоял в отпуске «до окончания ученья». По-настоящему служить он стал лет в четырнадцать.

В 1782 году для него удалось достать место в Петербурге, и семья перебралась в столицу. Там Иван мгновенно увлекся театром, стал пробовать свои силы в драматургии: то в комической опере, то в трагедии, то в переводах французских пьес. Что-то даже было принято к постановке. Вместо гонорара, правда, Крылову подарили бесплатный абонемент в театр. Из-за этого абонемента карьера на самом взлете и погибла: Иван поссорился с женой влиятельного и модного тогда драматурга Якова Княжнина. Дело было так: она поинтересовалась, что Ивану дали за перевод «Инфанты Заморы». «Свободный вход в партер, в рублевые места». — «А сколько раз вы пользовались этим правом?» — «Да раз пять!» — «Дешево же! Нашелся писатель за пять рублей!» В отместку Крылов написал две комедии, в действующих лицах которых узнавались и тщеславная Княжнина, и ее влиятельный муж. Все! Театральная дирекция больше не желала иметь с ним дело.

Он взялся издавать журналы — их, один за другим, закрывала цензура. Одно из крыловских изданий называлось «Почта духов». Идея была весьма оригинальна: некий верховный волшебник Маликульмульк переписывается с водяными, гномами и прочей нечистью. Это была меткая и очень смешная сатира на петербуржские нравы, чиновников и даже порой на саму государыню.

В конце концов крыловские журналы Екатерине II надоели. Она изъявила желание познакомиться с Крыловым и его компаньоном-издателем и… любезно предложила им отправиться на заграничную учебу. Пообещала даже дать денег на дорогу. Это было весьма любезно с ее стороны, особенно с учетом того, что Радищев уже сидел в сибирском остроге, а издатель Новиков — в Шлиссельбургской крепости. Компаньон Крылова не стал рисковать, написал императрице благодарственную оду, взял деньги и уехал за границу от греха подальше. Крылов тоже уехал. Но не за границу, а в провинцию, и денег царских не взял.

Что он делал следующие 7 лет — загадка. Говорили, что ездил по ярмаркам, играл в карты, да не просто играл, а выигрывал крупные суммы, и вроде бы не совсем чисто. В какой-то момент Крылова в качестве домашнего секретаря приютил у себя князь Голицын. Князь пользовался покровительством Екатерины II, а после ее смерти и воцарения Павла I попал в немилость, жил в уединении в своем поместье под Киевом. В 1801 году Павла I убили, императором сделался Александр, любивший свою бабку, а значит, и всех ее протеже, и Голицын снова был обласкан: его назначили генерал-губернатором в Ригу. Крылову при нем досталось место правителя канцелярии, но в Риге он не усидел и снова куда-то исчез еще на пару лет. В Петербурге Иван Андреевич снова объявился в 1808 году. На рожон больше не лез. Журналы издавать не порывался. Зато… писал басни.

О лени и трудолюбии

Басни в России писали и до Крылова, а вернее, переводили из Лафонтена или Эзопа. Например, популярна была такая басня Тредиаковского: «Негде Ворону унесть сыра часть случилось; На дерево с тем взлетел, кое полюбилось. Оного Лисице захотелось вот поесть; Для того, домочься б, вздумала такую лесть: Воронову красоту, перья цвет почтивши, И его вещбу еще также похваливши…»

Тот же самый сюжет, позаимствованный у Лафонтена, что и в крыловской «Вороне и Лисице». Но, что называется, почувствуйте разницу! Иван Андреевич написал свой вариант, звучавший уже совершенно по-русски, в 1807 году, когда Пушкину (общепризнанному создателю современного литературного русского языка) было всего 8 лет!

Бывало, Крылов черпал сюжеты не у классиков, а из самой жизни. Многие его басни были откликами на конкретные события. Так, в «Квартете» («А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь») угадывалась насмешка над открытием в 1810 году Государственного совета, состоящего из четырех департаментов. «Кот и Повар», написанная в 1812 году («А Васька слушает, да ест»), намекала на недовольство русского общества медлительностью командующего Барклая де Толли, все отступавшего да отступавшего в глубь страны и не дававшего большого сражения (стратегия, как оказалось впоследствии, полностью себя оправдавшая). В «Волке на псарне» речь шла о попытках Наполеона заключить мир на выгодных для себя условиях, когда русские войска уже изрядно поприжали французские. Что же касается «Демьяновой ухи», басня высмеивала велеречивые заседания общества «Беседы любителей русского слова».

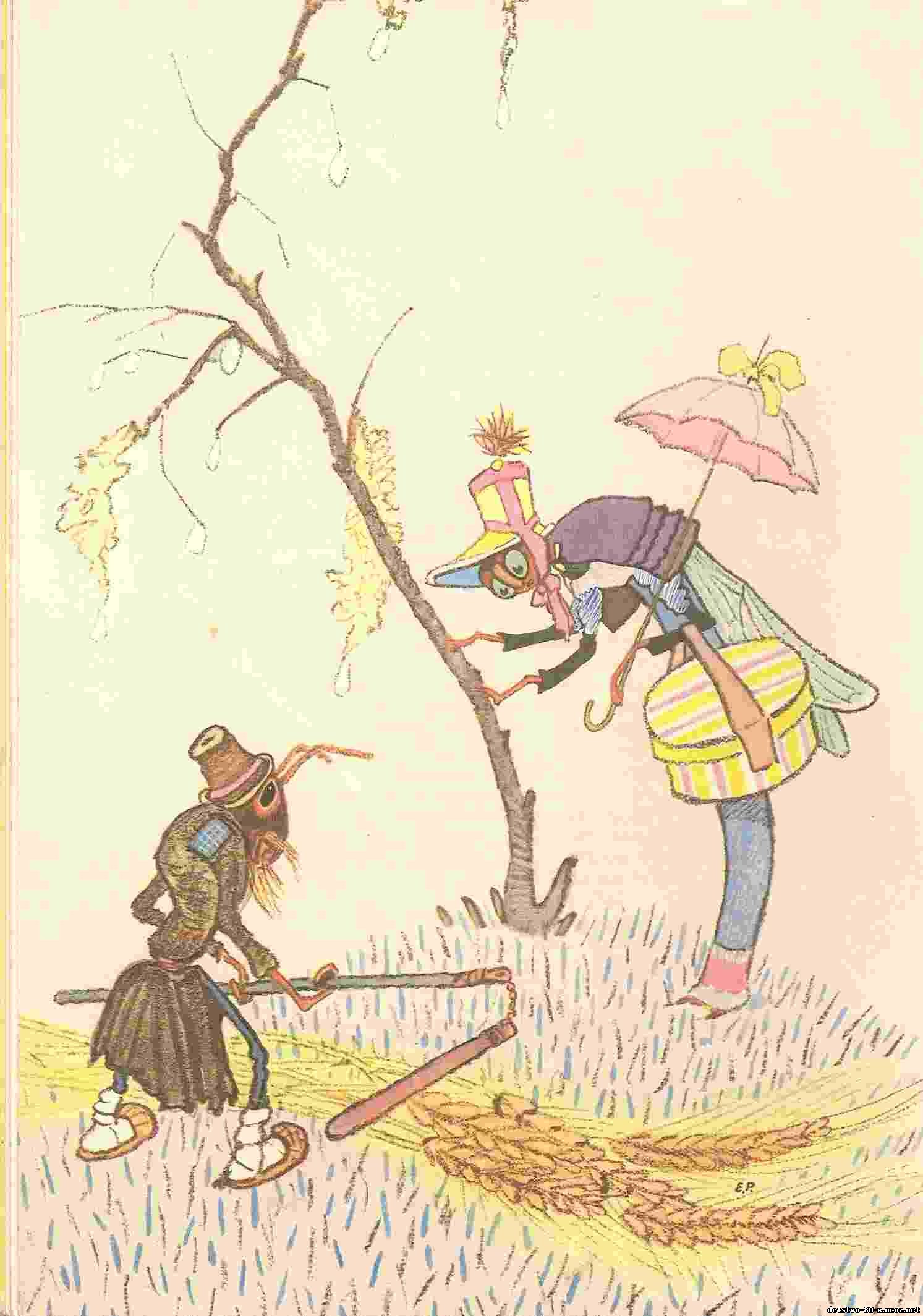

Современники отлично понимали крыловские намеки. Потомки — нет. Но Крылов так точно отразил саму человеческую природу, что и без привязки к конкретным поводам его басни ничего не теряют. Хотя кое-какие недоразумения в их прочтении все же случаются. К примеру, в «Стрекозе и Муравье» изначально имелась в виду вовсе не стрекоза, а кузнечик. Просто в крыловские времена это насекомое тоже называлось стрекозой. Если вдуматься, было бы даже странно, если бы Иван Андреевич называл «летунью» стрекозу «попрыгуньей», к тому же стрекозы не поют, в отличие от стрекочущих кузнечиков. Крылов таких энтомологических ошибок не допускал, для этого он слишком тщательно отделывал свои басни, будь то оригинальные сюжеты или позаимствованные у классиков. И в результате переводы делались много лучше оригиналов.

Популярность Крылова была повальной и сокрушительной. 77 тысяч экземпляров сборников крыловских басен вышло только при его жизни. Томик Крылова неизменно лежал у Амвросия Оптинского, и преподобный старец, давая советы людям, часто начинал с чтения подходящей басни. Крылова узнавали на улице даже неграмотные. Его очень ценила императрица Мария Федоровна, а в доме у великого князя Михаила Павловича Иван Андреевич вообще считался своим человеком.

Его судьба сложилась комфортно, спокойно и благополучно. Крылов служил и рос в чинах. Его должность библиотекаря в Публичной библиотеке была весьма почетной и позволила со временем дослужиться до статского советника (такой чин имели, например, вице-губернаторы). Он получал весьма большое жалованье и еще пенсию от Кабинета его императорского величества «во уважение отличных дарований в российcкой словесности» (сначала — 1500 рублей в год, а потом пенсия увеличилась до 6000). При этом жил так, как сам считал удобным. Никогда даже не пытался жениться. Один из лучших друзей писал о нем: «Не замечено в нем каких-либо душевных томлений, он всегда покоен. Не имея семейства, родственных забот и обязанностей, не знал он ни раздирающих душу страданий, ни упоительных восторгов счастья». По утрам и вечерам Крылов сидел или лежал у себя дома на диване в изношенном халате. Над диваном висела картина в тяжелой раме и с каждым годом все больше кренилась набок. «Гвозди непрочны, картина ваша упадет и убьет вас», — предостерегали Крылова. «Нет-с, — отвечал он. — Если даже упадет, угол рамы опишет вот такую вот косвенную линию и минует таким образом мою голову». Ему не лень было сделать математический расчет, зато он ленился следить за хозяйством. В один прекрасный день Крылов обратил внимание, что пирожки, которые ему испекла кухарка, имеют странный привкус. Сходил на кухню, заглянул в посуду, где замешивалось тесто. Медные стенки оказались сплошь в ядовитой зелени. Иван Андреевич вздохнул да и пошел доедать пирожки, рассудив: «Я ведь уже съел два. А, чтобы отравиться, нет разницы — два или десять!»

Однажды, впрочем, Иван Андреевич задумал привести свою большую квартиру в порядок. Купил английский ковер на пол, новую мебель из красного дерева у мастера Гамбса, фарфоровые и хрустальные сервизы, кадки с лимонными, померанцевыми, миртовыми и лавровыми деревьями… «Все вместе стоило мне более десяти тысяч!» — хвастался знакомым Крылов и в доказательство демонстрировал расходную книгу. А через месяц фарфор и хрусталь были побиты горничной Фенюшей, на щегольской мебели покоились кучки золы и сигарные окурки, деревья, которые никто не удосуживался поливать, завяли, а что касается ковра, с ним Крылов расправился самым оригинальным образом, увлекшись кормежкой голубей. Выходить для этого на улицу он ленился: просто сыпал на пол овес и открывал окно.

Если не считать званых обедов, единственное, что могло заставить этого малоподвижного, тяжелого на подъем человека выйти в неурочное время из дому, были пожары. Крылов исправно ездил на них смотреть и даже имел собственных агентов среди пожарных, чтобы вовремя узнавать о возгораниях. Поговаривали, что этот странный интерес произошел от… известной крыловской осторожности. Просто 14 декабря 1825 года Иван Андреевич оказался на Сенатской площади — из чистого любопытства, и был замечен. Сам император Николай спрашивал: дескать, что вы там, Иван Андреевич, делали? Крылов ответил: «Я думал — пожар, вот и пошел взглянуть. Страсть как люблю пожары!» С тех пор он исправно это демонстрировал.

Впрочем, и без бесконечных поездок на пожары никто не мог бы всерьез назвать Крылова ленивым человеком. Детских увлечений математикой и скрипкой он не оставлял никогда. Писал маслом пейзажи. А на пятидесятом году жизни вдруг взял да и выучил древнегреческий язык. Друг и сослуживец по библиотеке Гнедич (прославленный переводчик Гомера) горячился, говорил, что в таком возрасте эта задача непосильна. А Крылов просто стал читать Евангелие на греческом, сверяясь с русским переводом, и в считаные месяцы так поднаторел, что легко переводил с листа древние гекзаметры. Убедившись в этом, Гнедич упал перед ним на колени и стал умолять взяться за перевод «Одиссеи». Иван Андреевич начал было, да бросил: предпочел засесть за изучение английского (французский, немецкий и итальянский он знал с детства). В конце концов листами с древнегреческим текстом Фенюша стала растапливать печь. А Гнедич, убедившись, что от Крылова толку не будет, сам перевел «Одиссею».

Кто же был министром?

Под старость Крылов обзавелся семьей. Нет, он не женился. Просто поселил у себя одну из многочисленных своих крестниц с мужем и детьми, взял на себя их содержание, сам учил детей. Войдя во вкус этих тихих радостей, он совсем было сделался домоседом. Но тут Крылова стали одолевать приливы крови к голове, совершенно естественные при его тучности и малоподвижном образе жизни (купания в канале были давно оставлены). Он пережил один за другим два удара, и доктора предрекали, что третьего Крылов не перенесет. Посадили на строгую диету, велели много гулять. Весной и летом он стал ходить пешком на острова. Осенью и зимой ограничивался тем, что пять раз обходил кругом второй ярус Гостиного двора. Купцы-сидельцы сначала докучали ему, стараясь затащить в свои лавки. Но Крылов остроумно отучил их от докучливости. «Ну показывайте, что у вас хорошего? А лучше есть? А дороже? А еще дороже? Ну а самое лучшее и дорогое?» Он заставлял переворошить всю лавку, перевернуть весь товар и потом говорил: «Благодарствуйте! У вас много прекрасных вещей! Прощайте!» — «Как, сударь, да разве вам не угодно что-то купить?» — «Вам следовало бы, голубчик, поинтересоваться этим раньше, до того как вы силой затащили меня сюда». Очень скоро купцы оставили его в покое.

Крылов, когда хотел, был замечательно остроумен не только в своих баснях. Его хлесткие экспромты передавались из уст в уста. Как-то раз ему в след пошутили студенты: «Смотрите, какая туча идет!» — «А лягушки квакают», — отреагировал Иван Андреевич. В другой раз некий неделикатный господин, заметив, с какой тоской Крылов смотрит на недоступные ему теперь разносолы, позволил себе сострить: «Господа! Посмотрите, как разгорелся Иван Андреевич! Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть!» Последняя фраза была цитатой из «Волка на псарне». Иван Андреевич за словом в карман не полез: «За себя не беспокойтесь, мне свинина запрещена».

В 1841 году Крылов почувствовал себя совсем больным и оставил службу. К «литературной» пенсии немедленно прибавилась и служебная, так что отставной библиотекарь стал получать 11 700 рублей в год. Басен к тому времени он уже шесть лет не писал. А впрочем, Иван Андреевич стал охладевать к сочинительству много раньше, еще в 1824-м. Просто ему передали слова императора Александра: «Мы всегда готовы Крылову вспомоществовать, если только он будет продолжать хорошо писать». Крылов заподозрил в этом «хорошо писать» некий намек и замолчал на три года. Да и потом публиковал куда меньше, чем раньше: по одной-две басни в год. Последнюю из них — «Вельможа» — он сочинил в 1835 году, прочел императору — теперь уже Николаю — на маскараде в Аничковом дворце (Крылов был там с привязанной седою бородой и в русском кафтане, шитом золотом). Реакция царя, видно, снова показалась Ивану Андреевичу подозрительной, и он умолк насовсем…

Перестав писать новые басни, Крылов принялся совершенствовать старые. Случалось, просиживал за письменным столом по 16 часов. Готовил очередное издание — 197 лучших басен из тех 205, что он за всю жизнь сочинил. Забракованы были только 8!

Холодной осенью 1844 Крылов по своему обыкновению распахнул окно, чтобы впустить в комнату голубей. И заработал пневмонию. Она убила Ивана Андреевича в какие-то три дня. Он, впрочем, успел распустить слух, что болезнь его произошла от того, что он в обед переел протертых рябчиков. Сравнивал себя с мужичком, который навалил на воз 400 пудов сушеной рыбы и удивился, что лошадь пала: мол, рыбка-то был сушеная, легкая! «Вот и я рассудил, что, раз рябчики протертые, можно есть без меры. Но лишек-то всегда не в пользу», — по привычке вывел мораль Крылов.

Интересно, что со временем версия смерти от заворота кишок несколько видоизменилась. Легенда гласит, что Крылов умер, переев блинов на Масленицу. И хотя дело было в ноябре (о чем черным по белому написано во всех справочниках), «масленичная» легенда, на изумление, распространена.

Перед самой кончиной Иван Андреевич вспомнил о своем сборнике, который вот-вот должен был выйти из типографии. Поручил душеприказчикам отправить по экземпляру всем знакомым. Так совпало, что книжки с надписью, очерченной траурной каймою «На память об Иване Андреевиче, по его желанию», были разосланы вместе с приглашением на его похороны. Многие тогда плакали, получив такой прощальный знак внимания.

…Проводы Ивана Андреевича не обошлись без остроумного экспромта. На этот раз отличился поэт Нестор Кукольник, в то время разобиженный на министра народного просвещения графа Уварова. И вот Кукольник шел в похоронной процессии, и к нему обратился какой-то генерал, очевидно не читавший газет: «Кого это хоронят?» — «Министра народного просвещения». — «Как министра? Но господин Уваров живой, я его сегодня видел!» — «Их вечно путают! Это не Уваров был министром просвещения, а Крылов. Уваров же просто писал басни в своих отчетах государю», — удивительно по-крыловски ответил Кукольник.

Ирина Стрельникова #совсемдругойгород