Этот чудак Гоголь

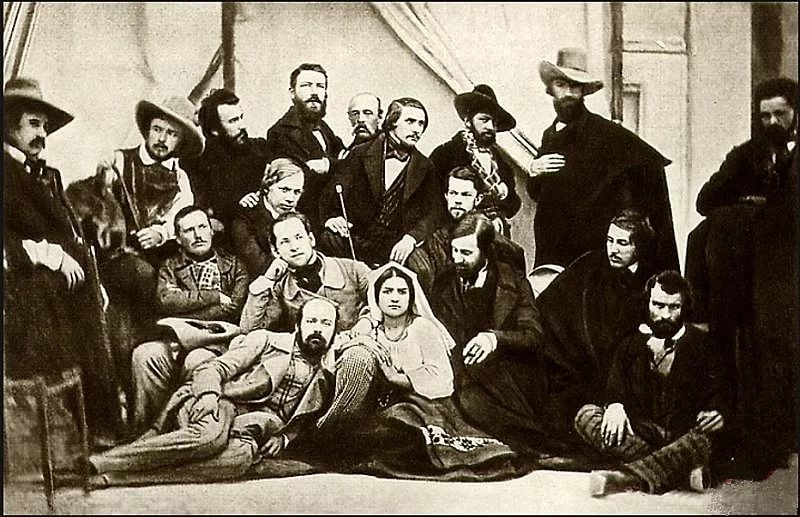

Фото: «Гоголь. Рим. Из Третьего в Первый», Рим — Подмосковье. Авторы: Товарищество «Свинец и Кобальт», 2014

Такой фильм, как «Гоголь. Начало», мог быть снят только о Гоголе. Я имею в виду, что «Пушкин. Начало» в том же жанре невозможен, равно как и «Толстой. Начало» и прочее и прочее. А для Гоголя – в общем-то, нормальное дело. Он же самый фантасмагорический и таинственный из русских классиков, в его мире нет грани между реальностью и фантазией. Помните, чем заканчивается «Нос»? «Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, — редко, но бывают»… И это – про то, что нос сбежал от человека и повёл самостоятельную жизнь, да ещё и служа в высоком чине. Вот и с самим Гоголем так – вечно случалась какая-то небывальщина…

В одно декабрьское утро 1828 года, в 9 утра, в приемной дома на Английской набережной, где жил директор Императорских театров князь Сергей Сергеевич Гагарин, появилась удивительная фигура. Молодой человек, довольно хилый, но с круглым брюшком. Лицо неуловимо-странное: круглые, настороженные, почти не мигающие глаза и чрезвычайно длинный, тонкий и подвижный нос, которым юноша, очевидно от смущения, всё доставал выпяченную нижнюю губу. В сочетании с манерой глядеть несколько наискось всё это придавало облику утреннего визитёра что-то птичье. Костюм его за версту отдавал провинцией: галстучек цвета испуганной нимфы, малиновые панталоны, светлый сюртук с талией чуть не под мышками и чрезмерными буфами на плечах. Рыжеватые волосы (Гоголь вовсе не был брюнетом, в детстве скорее блондином, но с годами потемнел до шатена) были тщательно уложены в хохолок.

Молодой человек изъявил желание видеть князя. «В такое время? — удивился лакей. — Но его сиятельство ещё почивают». Визитёр выказал готовность подождать. Часа через три он был удостоен аудиенции, представился: «Николай Васильевич Гоголь-Яновский. Желал бы поступить на сцену находящегося под вашим попечением театра». Гоголь… В Малороссии так называют селезня. Вспомнил ли об этом князь Гагарин, оглядывая странную фигуру?

— Ведь вы дворянин? — поинтересовался князь. — Зачем вам театр? Могли бы служить…

— Я человек небогатый, служба вряд ли может обеспечить меня. К тому же чувствую призвание к театру.

— На какое же амплуа вы думаете поступить?

— Полагаю, на драматические роли.

Князь с сомнением оглядел юношу. Но будучи человеком мягким и добросердечным, отказывать не стал. И даже дал записочку к репертуарному инспектору Храповицкому — чем чрезвычайно ободрил и воодушевил просителя (года через четыре, когда Гоголь сделался известен как литератор, князь Гагарин припомнит этот эпизод и изумится: «В таком чудаке, да такой большой талант?»).

Тем временем Гоголь решил брать быка за рога и визита к Храповицкому не отложил даже несмотря на внезапно приключившийся у него флюс (зуб-то заболел ещё в приёмной у Гагарина) — просто перевязал щеку чёрным шелковым платком, дополнив таким образом свой костюм. Репертуарный инспектор оказался не так деликатен, как князь. Узнав, что молодой человек желал бы получить роль Гамлета, расхохотался и выписал официальный документ, что «господин Гоголь-Яновский имеет фигуру, совершенно неприличную для сцены вообще и для трагедии в особенности».

Гоголь не слишком расстроился: у него на примете было ещё несколько вариантов, как построить карьеру в столице. К реальности, впрочем, они имели примерно такое же отношение. По мнению Николая, ему подошёл бы пост министра юстиции. Или можно пойти в повара, маляры или портные. «Я много знаю ремёсел!» — утверждал он, будто бы это мыслимое дело для дворянина. Кстати, шитьём Гоголь и впрямь с детства увлекался, сам кроил себе шейные платки и жилеты, а иной раз даже платья сестрам. История об этом умалчивает, но весьма вероятно, что сюртук с буфами, призванными скрыть слишком узкие плечи, Гоголь тоже сшил себе сам. А вот все остальные умения являлись плодом чистого воображения. Но таков уж был этот человек — всё мешалось в его фантастической голове: министр и повар, трагедия и комедия, реальность и вымысел, живое и мёртвое. Он сам был именно такой, как его великолепная, совершенная в своей алогичности проза, в которой, начав с одного, никогда не знаешь, куда «прикатишь» к концу предложения: «Даже самая погода весьма кстати прислужилась: день был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светлосерого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат, этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням» [1].

Бычачьи глаза, или Гоголь так шутит

Мальчиком Николаша часто слышал голос, явственно произносивший его имя откуда-то из-за спины. А обернешься — нет никого. В такие минуты мертвящий ужас охватывал всё его существо. Мать с отцом называли подобные его состояния «припадками», впрочем, так в доме именовались любые болезни, недомогания и странности. От «припадков» полагался горький настой домашнего изготовления — его рецепт имелся в материной гигантской коленкоровой тетради с хозяйственными секретами. В частности, содержался там такой: «Если в трубе загорелась сажа, надобно бросить через верхнее отверстие вниз гуся, который, погибая, собьет пламя крыльями».

Уклад в родовом поместье Васильевке под Полтавой близ села Диканька был самым провинциальным. Небольшой дом наподобие мазанки имел тем не менее портик с восемью колоннами. В погребе хранились сало, квашеная капуста и домашние наливки, собственноручно изготавливаемые Марией Ивановной Яновской-Гоголь. Из литературы в доме имелся только роман Хераскова «Кадм и Гармония», зато живопись у Гоголей была представлена богато: портретами Екатерины Великой, князя Потемкина и графа Зубова, а также английскими гравюрами и отечественными литографиями со сценками из казачьей жизни. Самих-то казаков в этих местах с ХVIII-го столетия днём с огнем было не сыскать. Век XIX превратил Васильевку в обычное провинциальное поместье, каких тысячи по всей Российской империи: с претензией на английский парк, гротом, который назывался «Храм уединения», и с живописным, подёрнутым тиной прудом, по которому плавали домашние гуси. С этим водоёмом у юного Гоголя были связаны мучительные воспоминания.Как-то ночью он, ещё совсем маленьким мальчиком лет, может, восьми, не мог заснуть и спустился в гостиную. Услышал скрип открываемой двери, вздрогнул, оглянулся — в комнату крадучись просачивалась тощая облезлая кошка. Как на грех, ещё и чёрная. «Никогда не забуду, как она шла потягиваясь и мягкие лапы слабо постукивали о половицы когтями, а зелёные глаза искрились недобрым светом», — позже рассказывал Гоголь. Он решил, что это чёрт: вертлявый, юркий, чёрный, страшный… Тут кошка на свою беду ещё и противно, утробно мяукнула, и мальчик, преодолевая тошноту отвращения, схватил её и потащил к пруду, топить. Ещё и палкой от берега отталкивал, пока бедная кошка не выбилась из сил и не пошла ко дну. Легче от этого, правда, не стало. Теперь Николеньке почудилось, что это был не чёрт, а человек. Утро он встретил на полу гостиной совершенно больным, в истерике и слезах. Пытался объяснить отцу, как обстояло дело. Но Василий Афанасьевич только выпорол его самым жестоким образом. После чего матушка выдала известный настой от припадка.

Много позже, уже взрослым, Гоголь тростью колотил червяков и ящериц: всё увертливое (как он говорил, «вихляющее»), так же как и всё холодное, склизкое по-прежнему представлялось ему чертями. А про чёрта он ещё с детства был наслышан: нечистого в семье боялись и говорили о нём гораздо чаще, чем о Боге. Гоголи-Яновские вообще были подвержены суевериям и в любом мельчайшем событии и обстоятельстве вечно видели те или иные предзнаменования. Поразительна сама история родительской женитьбы: отец, Василий Афанасьевич, четырнадцати лет от роду увидел во сне новорожденного младенца женского полу и, проснувшись, догадался, что сон вещий и что тот младенец — его суженая. А через год, проезжая через хутор помещиков Косяровских, узнал приснившегося младенца в годовалой девочке Маше Косяровской. С тех пор он дневал и ночевал на том хуторе, играл с Машей в куклы, учил её понемногу и сгорал от нетерпения: когда же суженая подрастет. Когда ей минуло 14 лет, нетерпеливый Василий Афанасьевич настоял на немедленной свадьбе. Но Мария Ивановна была слишком юна для взрослой жизни, и дети у неё один за другим рождались мёртвыми.

Когда мать носила под сердцем Гоголя, кто-то надоумил её съездить в деревеньку Диканьку, поклониться образу Николая Чудотворца и дать обет назвать ребенка, если это будет сын, Николаем. Так и вышло. Как ни странно, между долгожданным первенцем и родителями с самых ранних пор установился холодок равнодушия. Хотя внешне Николай придерживался самой елейной и приторной сыновьей почтительности. Например, узнав о скоропостижной кончине отца, писал из гимназии: «Не беспокойтесь, дражайшая маминька! Я сей удар перенес с твердостию истинного христианина. Правда, сперва я предался всей силе безумного отчаяния и хотел даже посягнуть на жизнь свою. Но Бог удержал меня от сего». Письмо заканчивалось нижайшей просьбой выслать десять рублей.

С двенадцати лет он не жил в родительском доме — с тех пор как его определили в гимназию в Нежине. Щуплый нервный мальчик, выглядевший младше своих лет, у него вечно текло из ушей (последствие перенесенной в раннем детстве золотухи) — таким он вступил в самостоятельную жизнь. В гимназии Гоголь учился весьма посредственно, по аттестации учителей был «туп, слаб, резов». Впрочем, в классе он пользовался славой большого острослова. Надзирателем школяров был немец Зельднер — высокий, тощий, с очень длинными и худыми ногами почти без икр, да ещё и нос его слишком выдавался вперед. И Гоголь сочинил на него эпиграмму:

…Морда поросяча,

Журавлини ножки;

Той же чортик, що в болоти,

Тилько приставь рожки!

Всем шутка очень понравилась, и бедного Зельднера просто затерроризировали, крича с задних рядов парт про «поросячью морду»… В другой раз остроумие Николеньки обратилось на красивого, но чрезвычайно робкого и мнительного юношу по фамилии Риттер. Гоголь подвел его к зеркалу и сказал: «Риттер, посмотри, у тебя не человечьи, а бычачьи глаза».

Парень бросился к своему лакею с вопросом, правда ли это, но слуга был заранее подговорён и подтвердил: «И впрямь, барин, так и есть!» Бедняга стал бегать по гимназии и опрашивать всех подряд. А насмешник Гоголь тем временем пустил слух, что Риттер рехнулся, ему кажется, что у него бычачьи глаза. Доложили директору, тот вызвал Риттера и первым делом услышал всё ту же бессмыслицу. Дело кончилось психиатрическим отделением больницы, впрочем, через неделю пациента отпустили.

А вскоре туда же на целый месяц доставили и самого Николеньку. С диагнозом «взбесился». Мальчик скрежетал зубами, пускал пену изо рта, падал на пол. Даже замахнулся стулом на врача, желавшего его осмотреть. Гимназисты не сомневались, что припадок Гоголь разыграл — ему нужно было освободиться на время от учёбы, ведь он тогда задумал попробовать себя в литературе, стал сочинять романтическую поэму из немецкой жизни «Ганц Кюхельгартен». А на уроках сочинительству не предашься — преподаватели больно били по рукам линейкой, когда кто-то отвлекался.

Изображать и играть роли Гоголь умел мастерски (многоопытный репертуарный инспектор Храповицкий всё-таки ошибся, решив, что юноша не имеет способностей к сцене, во всяком случае — к комедии. Способности были, да ещё какие!) Со сцены гимназического театра Гоголь просто морил публику смехом. Особенно ему удавались комические старики и старухи. Кстати, привычку вытягивать губу так, чтобы она коснулась носа, Николай приобрел, именно репетируя роль старика в одной тогдашней постановке. Часами просиживал перед зеркалом, добиваясь нужного эффекта. Навык закрепился навсегда. И в Петербурге он Гоголю сильно мешал, особенно вначале… Впрочем, он сам никогда не замечал, если производил на кого-то неприятное впечатление. Гоголь отличался каким-то удивительным бесчувствием к внешнему миру и был слишком погружен в самого себя.

С Пушкиным на дружеской ноге

Первым плодом этой погруженности и стала та самая поэма «Ганц Кюхельгартен» с её кладбищенским романтизмом. В Петербурге Гоголь вспомнил о ней и, выпросив у матери денег, издал. Поэма была неудачной, совсем детской, да и поэзия — не его, великого мастера прозы, стихия. Но это бы ещё полбеды, мало ли на свете плохих поэм. Тем более что Гоголь предусмотрительно издал её под псевдонимом — В. Алов. Плохо, что он ещё и сам написал предисловие. Неумение отличить реальность от фантазий в очередной раз сыграло с ним злую шутку: от лица вымышленных издателей Николай напел себе таких дифирамбов, что чертям тошно сделалось бы: «Мы гордимся тем, что по возможности споспешествовали свету ознакомиться с созданием юного таланта», и так далее и тому подобное. Журнальная критика, разнося в пух и прах поэму, над предисловием поиздевалась отдельно.

Самоуверенность с него как ветром сдуло. Гоголь впал в настоящую панику и бегал по книжным лавкам, пока не скупил все шестьсот экземпляров злосчастной поэмы. На это требовалось немало денег, но тут Николаю повезло — матушка прислала 1450 рублей для уплаты в Опекунский совет годовых процентов за давно заложенную Васильевку. Объясняться с родительницей некогда, — надо было действовать, и быстро. Три дня горе-поэт топил книжками печь в съёмной квартире, совершая таким образом свое первое, но далеко не последнее в жизни «литературное аутодафе». А когда с «Ганцем» покончил, Гоголь сбежал из Петербурга. Его гнал дикий ужас, что его авторство как-то откроется. Денег хватило до пряничного Любека. Там Николай наконец опомнился и задумался о том, как теперь объясняться с матушкой за растрату. Наспех придумал версию, которая, по его мнению, могла бы разжалобить мадам Гоголь-Яновскую. Изложил её в письме красноречивыми намеками: «Дражайшая маминька! Нет, это не любовь была. <…> В порыве бешенства и ужаснейших душевных терзаний я жаждал… упиться одним только взглядом. <…> Но, ради бога, не спрашивайте её имени. Она слишком высока, высока». Его нервы были ещё сильно не в порядке, так что уже на другой день о своей псевдолюбви к высокородной даме Гоголь начисто забыл и выдал новую, на сей раз медицинскую версию: мол, уехал в Любек лечиться водами от загадочной сыпи на лице и руках. Сопоставив две эти версии, мать, конечно, решила, что Николай заразился нехорошей болезнью. То есть вышло даже хуже, чем если бы он рассказал правду. Впрочем, правду Мария Ивановна всегда воспринимала с трудом, её фантастическому характеру она плохо подходила. Недаром через несколько лет, когда Гоголь стал известным писателем, мать так и не смогла взять в толк, чем именно он прославился, и рассказывала всякому встречному, что сын изобрел пароход, телеграф и железную дорогу.

Вернувшись в Петербург, Николай стал подыскивать себе заработок (тогда-то и состоялся его неудачный штурм императорской сцены). Неизвестно, куда бы его ещё занесло, если бы родственники не подключились и не устроили его на службу. Конечно, не министром юстиции, но писцом в департамент уделов. Гоголь с готовностью стал служить и там. Уткнувшись подбородком в жёсткий стоячий воротничок вицмундира, он скрипел пером за копеечное жалованье. На время Гоголь стал именно тем «кувшинным рылом», каких потом много раз изображал в повестях петербургского цикла. Досадовал в письмах к матери, что взятки нынче «если и случаются, то слишком незначительны». И просил прислать что-нибудь из запорожского, казацкого оружия, чтобы прислужиться одному вельможе, собирателю старинного оружия — авось выйдет повышение. В холодной Северной столице малороссийская яркая экзотика ценилась…

Но вскоре тон его писем домой резко изменился на какой-то хлестаковский: «Испанский посланник, большой чудак и погодопредвещатель, уверяет, что такой непостоянной и мерзкой зимы, как будет нынче, ещё никогда не бывало». Или: «Я здесь не скучаю. Почти каждый вечер собираемся мы: Жуковский, Пушкин и я». Дело в том, что, как ни опасливо он с некоторых пор относился к литературе, потребность писать никуда не исчезла. И Гоголь создал свои «Вечера на хуторе близ Диканьки». Слава Богу, прозой. Да какой сочной, точной, прихотливой! «Мороз увеличился, и вверху так сделалось холодно, что черт перепрыгивал с одного копытца на другое и дул себе в кулак, желая сколько-нибудь отогреть мерзнувшие руки. Не мудрено, однако ж, и смерзнуть тому, кто толкался от утра до утра в аду, где, как известно, не так холодно, как у нас зимою, и где, надевши колпак и ставши перед очагом, будто в самом деле кухмистр, поджаривал он грешников с таким удовольствием, с каким обыкновенно баба жарит на Рождество колбасу».[2]

Едва его «Вечера на хуторе» увидели свет, судьба Гоголя переменилась. Публика была покорена раз и навсегда. Хотя находились и критики, упрекавшие автора за несоответствие реалиям: мол, казаки не играют на бандурах, а браки не заключаются на ярмарках. Высказывались даже подозрения, что Гоголь никогда не бывал на Украине. Просто то, что он описывал, относилось скорее к прошлым десятилетиям, чем к настоящему миру его детства — барской усадьбе с «храмом уединения» да гимназии с немцами-преподавателями. И даже село Диканька, где Гоголь не раз бывал, в реальности выглядело совсем не так экзотично, как в его повестях. Но не писать же о триумфальной арке, воздвигнутой в 1820 году в память о приезде императора Александра I, или о парадном дворце Кочубеев — творении архитектора Джакомо Кваренги. Этими главными достопримечательностями реальной Диканьки в Петербурге кого удивишь? На то и дано было Гоголю буйное воображение, чтобы заново измышлять реальность!

Что касается испанского посланника, с ним Гоголь, разумеется, никаких сношений не имел и предсказаний погоды от него слышать не мог — просто, наверное, слышал где-то чей-то разговор о посланнике, вот и блеснул перед матушкой. А вот с Пушкиным, действительно, познакомился. Впрочем, поэт относился к талантливому малороссу несколько сдержанно. Что не помешало Гоголю, к изрядной досаде Александра Сергеевича, велеть маменьке: «Письма адресуйте ко мне на имя Пушкина, в Царское Село, с припиской: «Для передачи Гоголю». Зато Жуковский к Гоголю искренне привязался. А поскольку кроме всего прочего, Жуковский был и наставником наследника престола, то и Гоголя пристроил в учителя. Правда, не к наследнику, а к молодому князю Васильчикову — идиоту от рождения. Всё учение состояло в том, чтобы показывать картинки и объяснять: «Вот это, Васенька, барашек: бе-е-е, а вот это корова: му-у-у». Но зато можно было не ютиться по дешевым углам, а жить в княжеском доме в Павловске, к тому же масса времени оставалась для писательства.

Этого места Гоголь чуть было не лишился, прогневав княгиню Васильчикову. Она потеряла мать, сильно грустила, дом погрузился в траур. Неутешная хозяйка почти не принимала, но для Гоголя сделала исключение. Всё-таки свой человек в доме, да и талант. Николай Васильевич был допущен в покои княгини и вошёл туда с самым печальным выражением на лице. Повёл приличный случаю разговор о бренности всего сущего. Стал, в частности, рассказывать трагическую историю об одном малороссийском помещике, у которого умирал единственный обожаемый сын. Васильчикова слушала, в драматические моменты ахая и охая, а дети, прильнувшие к ней, смотрели на рассказчика во все глазёнки. Наконец Гоголь дошёл до описания сцены, когда старик-помещик, дежуривший у постели сына несколько суток, совершенно обессилел и прилёг в соседней комнате отдохнуть. Едва заснул — вошел лакей с сообщением, что мальчик умер.

— Ах, боже мой! Ну что же бедный отец? — всем сердцем сопереживала Васильчикова.

— Да что ж ему делать? — вдруг совершенно хладнокровно ответил Гоголь. — Старик растопырил руки, пожал плечами, покачал головой и свистнул: фью-фью.

Дети дружно расхохотались. А Васильчикова страшно рассердилась. Впрочем, вскоре Николай Васильевич оставил службу у неё: он получил место получше, адъюнкт-профессора истории в университете. Как такое могло случиться — загадка! Гоголь, который с грехом пополам окончил гимназию в Нежине и более нигде не учился, науками не интересовался, о том, чтобы он занимался самообразованием — тоже никаких свидетельств, вдруг очутился на столичной университетской кафедре! Иван Тургенев, который как раз был тогда студентом, утверждал, что более нелепых лекций никогда не слыхивал. Сведения по истории Гоголь черпал всё оттуда же – из своего буйного воображения.

Впрочем, он всё же опасался разоблачения со стороны более сведущих коллег и на экзамены являлся с щекой, подвязанной всё тем же старым добрым чёрным платком. Гоголь и вправду был подвержен хроническому флюсу, но тут обострения приняли удивительно регулярный характер: как ни экзамен, так адъюнкт-профессор совсем не может разговаривать! Интересно, что в письмах петербургским знакомым он называл себя просто «профессором», опуская прибавку «адъюнкт» (то есть помощник, ассистент), зато перед провинциалами называл свою должность полностью, и те часто обманывались сходством с «генерал-адъютантом», а то и с «адъютантом Его Императорского Величества». Так вышло и когда Гоголь, собравшись в Киев, подговорил приятеля ехать вперед и распространять везде слух, что следом инкогнито едет ревизор. Таинственному «адъюнкту» не пришлось ни дожидаться лошадей у станционных смотрителей, ни платить в трактирах. Словом, когда Гоголь, сочинив «Ревизора», стал направо-налево выражать благодарность Пушкину за якобы подаренный сюжет, это была скорее дань его желанию представить знакомство с первым поэтом России более задушевным, чем оно было на самом деле. Впрочем, Пушкин, которому комедия понравилась, охотно поддержал этот миф, жалуясь: «С этим малороссом надо быть осторожнее: он обирает меня так, что и кричать нельзя!»

Переписка с друзьями

«Ревизор» вызвал в России скандал. И хотя император Николай I отнесся к пьесе благосклонно, сказав: «Тут всем досталось, а больше всего мне», Гоголь испугался и снова уехал за границу. На этот раз надолго. Колесил безо всякого плана из города в город, не успевая составить сколько-нибудь внятное впечатление. Иногда он казался на редкость ненаблюдательным. Разве что заметит: «В таком-то городе нечистоты льют на улицу и очень воняет, а в таком-то всё стекает в подземные трубы и вони на улицах нет». Друзья поражались: неужели во всей Европе нет ничего более достойного внимания, чем запахи?! Просто он в другом был наблюдателен, глубок и точен — порой до беспощадности. Один знакомый, Лев Ивановоч Арнольди, записал однажды такое «путевое наблюдение» Гоголя: «Немец, кторый хочет нравиться, может он дойти до страшных нелепостей. Я встретил однажды такого ловеласа в Германии. Его возлюбленная, за которою он ухаживал долгое время без успеха, жила на берегу какого-то пруда и все вечера проводила на балконе перед этим прудом, занимаясь вязанием чулок и наслаждаясь вместе с тем природой. Мой немец, видя безуспешность своих преследований, выдумал, наконец, верное средство пленить сердце неумолимой немки. Ну, что вы думаете? Какое средство? Вообразите себе, он каждый вечер, раздевшись, бросался в пруд и плавал перед глазами своей возлюбленной, обнявши двух лебедей, нарочно им для сего приготовленных! Воображал ли он в этом что-то античное, мифологическое, или рассчитывал на что-нибудь другое, только дело кончилось в его пользу: немка действительно пленилась этим ловеласом и вышла скоро за него замуж».

Больше всего в Европе Гоголю понравился Рим: его буйное цветение наполняло его «неистовым желанием превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше — ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большущего носа, у которого бы ноздри величиною в добрые ведра, чтобы можно было втянуть в себя как можно побольше благовония и весны». Ещё он писал о Риме: «Я родился здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы, департаменты, кафедра, театр — всё это мне снилось». Здесь, в древнем городе, непоседливый Николай Васильевич оседал на долгие месяцы, всякий раз снимая комнаты на виа Феличе, то есть на улице Счастья. И чувствовал себя почти дома! Но сюжетов из римской жизни описывать не любил. В качестве источника вдохновения он вообще предпочитал именно «сны», а не натуру, и, находясь в Петербурге, сочинял повести о Диканьке и Миргороде, а в Риме — о Петербурге и губернском городе N.

Был в Риме у Гоголя и закадычный друг — художник Александр Иванов. Уже несколько лет тот трудился над своим «Явлением Христа народу», создал несколько сотен этюдов, без конца менял композицию. Одного из персонажей — человека в красном плаще в самом конце вереницы паломников — он писал с Гоголя. По общему мнению, Иванов был сумасшедшим. Он не ел в трактирах, считая, что итальянские официанты все как один подкуплены злодеями, чтобы его отравить. Ещё бы! Ведь русский художник задумал не простую картину, а такую, которая весь мир перевернёт и отвратит человечество от грехов, как такое могут позволить итальянские официанты! Когда Иванов, наконец, решился от набросков перейти к самой картине и заказал для нее холст размером почти с бальную залу (5,4 на 7,5 метра!), все только утвердились во мнении о его безумии. Некоторое время картина держалась прямо под открытым небом, благо климат в Италии недождливый. Потом художник арендовал мельницу, где картина всё-таки в развернутом виде целиком не помещалась, и приходилось, работая над одной стороной полотна, вторую сворачивать. И так день за днем, месяц за месяцем, все двадцать лет! Тут свернёт – там развернёт и пишет, пишет.

Уже после смерти Гоголя Иванов привёз, наконец, свою картину в Петербург, для чего пришлось арендовать целый корабль, и выставил в Академии художеств. В назначенный день и час заинтригованная публика вошла в зал и увидела… Иванова на лестнице, который что-то подправлял на полотне. Двадцати лет не хватило, чтобы довести картину до совершенства, требовавшегося, чтобы перевернуть мир! Понадобилось ещё 15 минут. Увы! Картина большого впечатления на современников не произвела. Сам же художник вскоре умер от холеры в полной нищете, а через несколько часов после похорон на квартиру к нему явился фельдъегерь с сообщением, что император покупает картину за 15 тысяч серебром и награждает её автора орденом Святого Владимира. Может, и хорошо, что такая награда не застала Иванова живым: ведь он мечтал не о Владимире на шею, а о том, чтобы повернуть вспять историю человечества…Могла ли столь безумная идея, как спасение мира посредством искусства, не пленить Гоголя, столь наклонного ко всему фантастическому? Он с готовностью признал, что без проповеднической идеи искусство вообще и литература в частности — занятия довольно пустяковые. Что с того, что «Мёртвыми душами» к тому времени зачитывалась вся Россия, признавая Гоголя безусловным гением, а его книгу — абсолютным шедевром?! Как и его матери, Гоголю мнилось что-то недостаточное в такой чисто литературной славе. Может быть, все-таки стоит изобрести паровоз? Ну или открыть заблудшему человечеству абсолютную истину?

И вот с некоторых пор друзья в России стали получать от Гоголя очень странные письма с подробнейшими инструкциями, как жить и что делать. Аксаковым он настоятельно рекомендовал читать жития святых, другу детства Данилевскому — покинуть деревню и ехать служить, Вяземскому — писать историю Екатерины II. При этом Гоголь требовал, чтобы адресаты перечитывали его письма ежедневно вслух в присутствии всей семьи, в особенности во время Великого поста. Люди, получавшие такие письма, не знали, что и думать. Аксаков был одним из немногих, кто решился дать Гоголю прямой отпор: «Друг мой! Я ни на минуту не усомнился в том, что вы желаете мне добра. Но мне пятьдесят три года. Я читал Фому Кемпийского, когда вы ещё не родились. И вдруг вы меня насильно, как мальчика, сажаете за эту книгу, да ещё и в строго указанное время, после кофею. И смешно, и досадно!» Многие, впрочем, догадывались, что дело тут в душевном нездоровье Николая Васильевича…

Он и правда был не здоров. Скорее всего, болезнь сидела в нём с самого рождения, просто с годами начала прогрессировать. Никто не понимал, что с ним, собственно, происходит. «Моя геморроидальная болезнь вся обратилась на желудок, — пытался объяснить Гоголь. — Это несносная болезнь. Она меня сушит. <…> В брюхе, кажется, сидит какой-то дьявол, который решительно мешает всему…» Он жаловался, что совсем перестал есть, пожелтел и похудел страшно, что днем и ночью его бьет озноб. Обеспокоенные друзья бросались к нему в Рим и… заставали Николая Васильевича в траттории розовощеким и бодрым, поглощающим, к удивлению итальянцев, третью порцию спагетти сряду. И при этом абсолютно сумасшедшим. Впрочем, и с физическим состоянием было неладно, хотя постороннему глазу это и не было заметно. Примерно с этого времени, с 32-х лет, Гоголь уже не жил, а медленно умирал.

Он становился всё несноснее. Отчего-то вообразил себя святым, раздавал налево и направо пророчества, благословения и напутствия. Утверждал, что его друзья, подобно друзьям, о которых говорил Христос, «не могут умереть, потому что вечно живут со мной». Напрасно священники предостерегали его от «прелести бесовской»: Гоголь не унимался, считая, что сам Господь говорит его устами. Мало находилось охотников внимать новоявленному пророку! И всё же была у Гоголя верная «ученица» — Александра Осиповна Смирнова-Россет. Она была аристократка и красавица, в 18 лет наделала шуму при дворе. Теперь всё это было в прошлом: Александра Осиповна старела, скучала, поклонники один за другим покинули её, и общество Гоголя было лучшим, что могла предложить ей жизнь. Они проводили вместе целые дни, и каждый раз после обеда Николай Васильевич вытаскивал из кармана толстую тетрадь выписок из святых отцов и наставлял свою подопечную. Однажды он как раз затронул тему о бесовской сущности всякого кокетства, которого добрая христианка должна избегать. Был жаркий летний день, Александра Осиповна слушала, лениво обмахиваясь веером. Вдруг она пристально взглянула на оратора и, прервав его на полуслове, спросила: «Признайтесь, Гоголь, что вы немного влюблены в меня?» Он в панике вскочил и, ни слова не говоря, выбежал из комнаты. А через несколько дней принес Александре Осиповне нравоучительную статью под названием «Женщина в свете». Это был фрагмент из будущей книги «Выбранные места из переписки с друзьями».

Эта книга имела такое же отношение к изящной словесности, как и те хозяйственные записи, которые его мать вносила в толстую коленкоровую тетрадь. Только речь шла не о Васильевке, а о всей России. 32 главы-письма содержали бездну советов на самые разные случаи. Так, женщинам Гоголь повелевал разложить хозяйственные деньги на семь кучек — по дням недели и взять за правило не превышать отведенных на день расходов. Помещикам — удерживать крестьян от чтения книг и вразумлять, что, трудясь на барщине, они трудятся для Бога и что самому помещику ничего не нужно, кроме поддержания установленного Всевышним порядка. Для убедительности Гоголь рекомендовал сжечь на глазах у крестьян несколько ассигнаций. «Разбогатеешь, как крёз», — обещал Гоголь в случае точного исполнения его рекомендаций. Даже для государя императора у него нашелся совет: «рыдать и молиться день и ночь о страждущем народе своём», и тогда божественная благодать от монарха перейдет к генерал-губернаторам, от них к полицмейстерам, исправникам и так далее, вниз по вертикали, пока не дойдёт до народа.

2400 экземпляров «Выбранных мест» в России были раскуплены за считаные часы. Никто же не знал, что это за книга, от Гоголя привыкли ждать совсем другого. Скандал разразился немыслимый. Николая Васильевича ругали и Тартюфом, и сумасшедшим. Ему и самому пришлось в конце концов признать: «Я размахнулся в моей книге совершеннейшим Хлестаковым!» Но Гоголь не сдался. Он возлагал большие надежды на другую свою проповедь — продолжение «Мёртвых душ».

Едва отправив Чичикова прочь из города N, Гоголь задумал писать продолжение. «Мёртвые души» следовало построить по принципу дантовской «Божественной комедии»: первый том — ад, второй — чистилище, третий — рай. В финале, по замыслу Гоголя, Чичиков под влиянием умного священника должен был уйти в монастырь и кончить свои дни святым старцем. Таким образом всей России указывался бы путь выхода из духовного кризиса. Работа, впрочем, не шла, сам материал отчаянно сопротивлялся такому повороту событий. Недовольный Гоголь ещё в Риме несколько раз жёг написанное. Оставалась одна надежда: ехать в Россию и там искать вдохновения.

В стиле Гоголя

Поселился Гоголь в Москве, на Никитском бульваре, в квартире у приятеля, графа Александра Петровича Толстого. У него самого никогда не было своего угла — после смерти отца он ведь великодушно отказался от наследства в пользу матери и сестёр, вот и пришлось всю жизнь скитаться. У Толстого ему, впрочем, было хорошо. Он там даже чуть было не женился — это Гоголь-то, которого называли вечным девственником! В семье графов Виельгорских младшую дочь Анну называли Нози. Красотой она не отличалась, а Гоголь был так явно, так бесспорно равнодушен к вопросам любви, что графиня-мать легко допустила их дружбу. И снова Гоголь проповедовал, а Нози с интересом внимала. Он без устали твердил: «Вам совсем не к лицу танцы: ваша фигура не так стройна и легка. Ведь вы нехороши собой. Вы бываете хороши только тогда, когда в лице вашем появляется благородное движение». Она простодушно спрашивала: что же ей делать, если душа её жаждет любви? Он подумал-подумал, да и решил уберечь юную графиню от возможных посягательств бездушных охотников за приданым. Женившись на ней. Родные Нози отвергли предложение с самым оскорбительным для Гоголя недоумением: он был не ровня графам Виельгорским. Несостоявшийся жених не особенно огорчился. Тем более что ему уже пришла в голову противоположная идея: уйти в монастырь…

Это предложил духовник Гоголя — отец Матфей Константиновский, простой уездный батюшка из Ржева, обладавший недюжинным даром проповедника и огромным влиянием на Гоголя. Желая избавить своего духовного сына от греха гордыни, отец Матфей рекомендовал Николаю Васильевичу оставить творчество и принять постриг. Гоголь даже ездил за этим в Оптину пустынь к старцу Макарию, который, впрочем, в постриге ему решительно отказал. Тогда по настоянию того же неугомонного отца Матфея писатель совершил паломничество на Святую землю. До московской заставы его вызвалась проводить одна добрая старушка, большая его поклонница. На прощание она осенила его крестом и уже собиралась было сесть в карету и отбыть восвояси, как к Гоголю обратился чиновник, проверявший заграничные паспорта у отъезжающих за границу: «Кто из вас едет в Палестину?» Гоголь вдруг ответил: «Вот эта дама!» — бросился в коляску и был таков, оставив старушку в большом затруднении, ведь заграничного паспорта у неё не было…

До Палестины Николай Васильевич всё же добрался. Но паломничество, начавшееся столь дико, кончилось неудачей. «В Назарете, застигнутый дождем, я просидел два дня, совершенно забыв, где нахожусь, точно где-нибудь в России на станции. В Иерусалиме как следует помолиться не смог, и только разве что больше увидел черствость свою!» — сетовал Гоголь. Он вдруг ощутил себя не то что не святым, а страшным, небывалым грешником, самим присутствием своим оскверняющим Святую землю. И новая волна животного ужаса перед смертью и перед адом накрыла Гоголя. В этом ужасе появился и новый оттенок: Николай Васильевич вообразил, что его могут похоронить заживо. Может, в виде этого кошмара «аукнулись» ему его «мёртвые души» да деятельные мертвецы, разгуливающие на страницах его книг среди живых, то в виде привидений, как Башмачкин, а то и вовсе во плоти, как утопленница из «Майской ночи». Гоголь написал особое распоряжение: «Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже находили на меня минуты жизненного омертвения, сердце и пульс переставали биться». Никто не поверил, что такое с ним действительно случалось…

Под новый, 1852 год Гоголю немного полегчало. Он был полон сил и энергии, второй том «Мёртвых душ» летел к концу, Гоголь охотно читал отрывки друзьям, и те уверяли, что второй том местами не хуже первого. Но 26 января умерла жена друга Гоголя — Хомякова. Николай Васильевич побывал на панихиде, кинул взгляд на покойную и… услышал, как таинственный голос зовет его по имени, как когда-то в детстве. «Это — конец, — понял Гоголь. — Хомякова позвала меня за собой».

Не дожидаясь Великого поста, он начал строго поститься. Бывали дни, когда Гоголь питался одной только просфорой. Ещё он «умерил праздность», то есть, попросту говоря, не позволял себе спать, по ночам молился, утром шёл к заутрене, а днем позволял себе разве что ненадолго присесть в кресло. В четверг на Масленицу он исповедался и причастился. А потом взял извозчика да и поехал к Преображенской больнице, где содержались умалишенные. Постоял у ворот да и поехал обратно. До сих пор не ясно, к кому приезжал Гоголь: к врачам или к некоему сумасшедшему прорицателю Корейше, к которому вся Москва ездила советоваться.

И снова дни потянулись в слезах, молитвах и строжайшем посте. 10 февраля Гоголь позвал к себе Толстого и хотел отдать ему свои рукописи — граф не взял. Потом страшно жалел, но надо же было убедить больного, что дела его не так уж плохи и не требуют передачи. Ну а в ночь с 11-го на 12 февраля Гоголь разбудил своего крепостного мальчика Семёна и велел затопить печь в кабинете. По дороге туда Николай Васильевич останавливался в каждой комнате и крестился. Портфель с рукописями он при этом держал под мышкой.

И снова дни потянулись в слезах, молитвах и строжайшем посте. 10 февраля Гоголь позвал к себе Толстого и хотел отдать ему свои рукописи — граф не взял. Потом страшно жалел, но надо же было убедить больного, что дела его не так уж плохи и не требуют передачи. Ну а в ночь с 11-го на 12 февраля Гоголь разбудил своего крепостного мальчика Семёна и велел затопить печь в кабинете. По дороге туда Николай Васильевич останавливался в каждой комнате и крестился. Портфель с рукописями он при этом держал под мышкой.

Когда Гоголь бросил в огонь свернутые в трубочку и перевязанные тесёмкой тетради, Семён упал на колени и слезно умолял барина опомниться. «Не твое дело!» — отвечал Николай Васильевич. Тугая связка всё не разгоралась, и Гоголь вытащил её из огня, развязал и снова отправил в пекло, ворочая бумагу кочергой до тех пор, пока не остался один пепел. Так погиб второй том «Мёртвых душ», за исключением тех нескольких глав, что были не в портфеле, а в шкафу, и о которых Гоголь забыл.

Уничтожив свой труд, больной возвратился в свою комнату и лёг на диван. Решить, кто заставил его сжечь плод 10-летней упорной работы — Бог или чёрт, он не мог (литературоведы, впрочем, считают, что ни при чём оба. А просто Гоголь не мог же не понимать, что идея с чистилищем и раем для подлеца-Чичикова обернулась чем-то художественно не очень убедительным. Что скрестить проповедь с литературой не получилось. И, как бы ни утешали друзья, но второй том вышел несравнимо хуже гениального первого). Как бы то ни было, жить Гоголю теперь было решительно незачем. Миновали ещё 10 дней. Гоголь совершенно успокоился, хотя и чудовищно ослаб. Теперь он не умывался, не одевался, только неподвижно лежал на диване с просветленным взором и ясным лицом и на все приставания друзей, врачей и священников отвечал: «Оставьте меня, мне хорошо!» Но оставить его не решились. Мало того, будто спохватившись после столь долгого бездействия, принялись его лечить.

К Гоголю были приглашены новые врачи, энергично взявшиеся за дело. Они давили ему на мягкий пустой живот, через который теперь легко прощупывался позвоночник, причиняя пациенту невыносимую боль. Лили на голову холодную воду, словно Поприщину из «Записок сумасшедшего». Обкладывали тело обжигающе горячим хлебом. И, что самое страшное, вешали на нос пиявки. Это ему-то, Гоголю, с детства питавшему отвращение к склизкости и увертливости! Гоголю, панически боявшемуся чёрта — по его представлению, близкого родственника этих тварей! И куда? На нос! На тот самый нос, которым Гоголь воспринимал мир, в который он мечтал бы весь обратиться, чтобы втягивать запах цветов и весны! Больной то визжал и вырывался, то умолял: «Снимите пиявки! Ради всего святого, уберите их!» — но его крепко держали за руки.

За несколько часов до смерти, когда у Гоголя уже началась агония, врачей осенила новая идея: моцион. Глядишь, больной немного прогуляется и ощутит прилив жизненных сил! Его, еле живого, стали водить по комнате, переставляя, как кукле, ноги. Один из друзей, вошедший к Гоголю в эту минуту, едва сумел воспрепятствовать всему этому кошмару и отобрать умирающего у мучителей-эскулапов.

В одиннадцатом часу вечера Николай Васильевич очнулся и закричал: «Лестницу, поскорей, давай лестницу!» Это были его последние слова, в чём верующие люди видят добрый для Гоголя знак. Ну дай-то Бог! Он достаточно помучился при жизни…

Ирина Стрельникова

P.S. Ах да, есть еще совершенно кошмарная легенда о том, что на этом не кончилось, что Гоголь был погребён заживо, а потом очнулся. В 1931 году останки писателя решено было перенести с кладбища Свято-Данилова монастыря на Новодевичье. Когда раскопали могилу и вскрыли гроб, череп был повернут на бок. По Москве сразу пролетел слух, что Гоголь был похоронен живым… Слава Богу, специалисты этой версии не подтверждают, такое положение останков ни о чём само вообще не говорит. Да и посмертная маска снималась, не мог он при этом выжить. Но легенда оказалась живучей. Видимо, сказался сам образ автора «Мёртвых душ», в которых так пугающе зыбка грань между живым и мёртвым.

Хотя всё-таки без налёта кошмара и безумия перезахоронение не обошлось. Присутствовали человек тридцать советских писателей. Некоторые из них не побоялись обзавестись загробными сувенирами — полуистлевшими лоскутками сюртука табачного цвета и чёрного жилета. Из гроба утащили даже хорошо сохранившийся сапог. Куда уж писатели намеревались всё это применить — Бог их весть! Один, впрочем, хотел окантовать раритетное первое издание «Мёртвых душ» в металл и вставить туда добытый кусочек материи. Но как бы не так! Похититель совершенно не мог спать, потому что во сне ему являлся Николай Васильевич и, словно Башмачкин, требовал назад своё имущество. На третий день все писатели стали наперебой звонить друг другу: «Что делать? Гоголь снится!» Ближайшей ночью, собрав похищенное в мешок, они отправились на Новодевичье кладбище и с поклонами да извинениями вернули всё владельцу, вырыв для этого небольшую ямку на могиле.

Но едва, наконец, упокоились останки Гоголя — пришёл в движение его памятник. Ещё с 1909 года чугунный Гоголь работы скульптора Андреева сидел на Пречистенском бульваре — больной, издерганный, гениальный. В 1952 году памятник убрали в Донской монастырь, а на его месте воздвигли новый, помпезный, с надписью «от Советского правительства». Гоголь, никогда не писавший о реальности, этим самым советским правительством был вдруг признан как мастер реализма… В хрущевскую «оттепель» по многочисленным просьбам москвичей андреевский памятник снова переехал, поближе к первоначальному месту, во двор дома № 7 по Никитскому бульвару. Того самого дома, где писатель жил последние годы, где сжег второй том «Мёртвых душ» и то ли умер, то ли не совсем… Теперь в Москве на расстоянии нескольких сот метров друг от друга красуются два памятника Гоголю. Самому странному, самому непостижимому и, может быть, самому несчастному нашему гению…

#СовсемДругойГород экскурсии по Москве

[1] «Мёртвые души»

[2]«Ночь перед Рождеством»

Прочёл с огромным удовольствием. Спасибо!

И вам спасибо, Виктор -)

Остаётся поздравить Ирину, и перейти к многочисленным тостам! И чтобы стол ломился, как у Петуха Петра Петровича!……..

Спасибо на добром слове -)

Прекрасный текст. Я бы хотела, чтобы по нему дети в школе знакомились с биографией Николая Васильевича.

Спасибо. Да детям бы Лотмана почитать — у них бы уже глаза на Гоголя открылись. -)

Удивительно интересно. Ничего подобного не читала о Гоголе никогда, кроме тех самых слухов. Спасибо. Тоже считаю, что с вашими очерками надо знакомить школьников. Лотман им не будет интересен, как и многим взрослым..))

Спасибо -)

Замечательный рассказ. Это лучшее, что прочитал про Гоголя за всю жизнь. Я прямо-таки открыл для себя Вашу ЖЗЛ. Идём с супругой на Вашу лекцию в понедельник. Кстати, отличная идея провести лекцию в день рождения Гоголя.

Здорово, тогда до встречи!

Ирина, понимаю, что вы слышите похвалы очень часто, но не могу больше сдерживать восхищение. Большинство «маститых борзописцев от истории» даже близко рядом с вами не стояли. Вам нужно выходить на другой уровень — это неправильно, что на ТАКОЕ натыкаешься случайно.

Спасибо, очень приятно!