Владимир Набоков и его удивительная Вера

Картонные карточки лежали в огне плотной стопкой и оттого всё не загорались. Только по углам немного начали тлеть. Набоков всегда писал на таких карточках, примерно по 500 слов на каждой, и не по порядку, а отдельными кусками, чтобы на последнем этапе сложить из них мозаику романа. На том картоне, что теперь был брошен в камин, содержался почти оконченный роман «Лолита», которым Набоков чаял потрясти мир. И вот теперь, в последний момент, он засомневался… Ну да, он всегда мечтал написать не только шедевр (что ему удавалось и раньше), а ещё и бестселлер. В этом желании было что-то сродни спорту. И нашел беспроигрышный сюжет — о любви немолодого мужчины к 12-летней девочке… Это, безусловно, вызовет фурор. Но кто знает, как ещё обернется дело? Готов ли читатель воспринять все это как чистый плод писательской фантазии?

А, может, он предчувствовал, что этот не самый, в общем-то, сильный его роман, проглоченный масс-культурой, вытеснит из памяти людей всё остальное, что он когда-либо написал — просто по причине своей скандальности? Как бы то ни было, но Владимир Владимирович отправил рукопись в камин и, чтоб не смотреть, как горит плод его многомесячного труда, вышел из комнаты. Но туда вошла жена. Вера. Она мгновенно оценила ситуацию, сняла жакет, набросила его на тлеющие карточки и, не медля ни секунды, выгребла всё это из огня.

Слишком много труда она вложила в этот роман, чтобы дать ему пропасть вот так, ни за грош. Вера сидела за рулем, когда Набоков захотел сочинять в дороге, переезжая из города в город по всему маршруту Гумберта Гумберта. Сам Владимир Владимирович не умел водить машину. Равно как и печатать на машинке, складывать зонт, а также географическую карту. Он сидел со своими карточками на заднем сиденье их «Бьюика» и писал. Это, впрочем, было для него нормально, он не любил работать за письменным столом. На диване, в ванной, где угодно, но только не за столом. За столом всегда сидела Вера и перепечатывала рукописи.

И вот «Лолита» была спасена. Карточки Вера водрузила на прежнее место. Владимир Владимирович принял это как данность. Не обрадовался и не расстроился. Просто стал писать дальше. И вскоре закончил рукопись… Вера принялась обзванивать издателей. Набоков стоял рядом и слушал, как она ведет переговоры — пользоваться телефоном он тоже не умел.

Четыре американских издательства одно за другим отказались публиковать роман. Дело было в середине пятидесятых, и до сексуальной революции оставалось ещё лет десять. В конце концов «Лолиту» напечатали в Европе. Нашелся один отчаянный француз-издатель, рискнувший репутацией. И началось… Скандал разразился грандиозный. Страсти вокруг «Лолиты» бушевали даже в палате общин английского парламента. В тот день вообще-то были назначены слушания о Суэцком кризисе, но когда один депутат робко напомнил об этом, ему ответили: «Это дело не срочное, подождет. Сейчас важнее определить позицию по роману «Лолита».

Через три года публикацию разрешили и в США. И хотя газеты пестрели заголовками: «Старая растленная Европа развращает молодую чистую Америку!» — набоковский роман лидировал по продажам (позже его потеснил с первых позиций другой роман русского писателя — «Доктор Живаго», сделавшийся широко известным из-за скандала, связанного с отказом Пастернака от Нобелевской премии). А через три года Стэнли Кубрик взялся за экранизацию. Правда, всё хотел придумать для фильма хеппи-энд. «Какой же у такой истории может быть хеппи-энд? — удивлялся Набоков. — И кто после этого развратитель и злодей, я или Кубрик?»

Он заработал на своем романе около четверти миллиона долларов (огромные по тем временам деньги) и еще 200 тысяч получил за экранизацию. Словом, в одночасье превратился в человека состоятельного. И при этом умудрился даже не потерять работу в университете, где преподавал литературу. Только один возмущенный родитель написал ректору письмо: «Я запретил своей дочери записываться на курс, который ведет этот страшный человек. Я не хочу, чтобы однажды она пришла на консультацию и оказалась с ним один на один». Остальные не стали ничего предпринимать. Пожалуй, на лекциях Набокова сделалось только многолюднее.

Его репутацию спасло одно интервью. Набоков сказал тогда: «В действительности я не встречал никаких Лолит, — и обернулся к жене: — Не правда ли, дорогая?» Вера кивнула, да так внушительно и с таким достоинством, что сомнений в её правдивости у журналиста не осталось никаких. О чем публика и была извещена со всей возможной убедительностью…

Русские англичане

Он, впрочем, еще немного подразнил публику в своем автобиографическом романе «Другие берега» описанием своей детской любви к «прелестной, абрикосово-загорелой» девочке Зине, дочери сербского врача, и еще к французской девочке Колетт, повстречавшейся ему на пляже в Биаррице, куда 10-летний Владимир ездил с родителями: «Как-то мы оба наклонились над морской звездой, витые концы ее локонов защекотали мне ухо, и вдруг она поцеловала меня в щеку. От волнения я мог только пробормотать: «Ах ты, обезьянка…» Лолит Владимир Владимирович, следовательно, встречал, но они так и остались там, где им положено: в его хрустальном, благополучном русском детстве.

По данным биографов он родился 22 апреля 1899 года, но сам он утверждал, что это произошло 23-го апреля, и в американском паспорте Набокова стоит именно эта дата. Родился в один день с Шекспиром и через 100 лет после Пушкина — любил подчеркивать Владимир Владимирович. Если учесть, что день рождения Шекспира точно не известен, то выходит сплошная зыбкая неопределённость в таком, казалось бы. простом вопросе. Зато мы точно знаем место, где Набоков появился на свет — в доме номер 47 на Большой Морской. Когда он оттуда уедет, вопрос с местом жительства так же размоется туманом неопределённости. Потому что этот особняк («трехэтажный, розового гранита, с цветистой полоской мозаики над верхними окнами») так и останется его единственным настоящим домом — с тех пор как Набоков уехал из России, он бесконечно скитался. «Я там родился — в последней (если считать по направлению к площади, против нумерного течения) комнате, на втором этаже — там, где был тайничок с материнскими драгоценностями: швейцар Устин лично повел к нему восставший народ через все комнаты в ноябре 1917 года» (В.Набоков, «Другие берега»).

В их доме царили необычные порядки. Это был англоманский дом, где детей прежде учили говорить и писать по-английски и только потом по-русски. Набоковы одевались по-английски, садились за стол по-английски и по-английски проводили досуг: шахматы, теннис, бокс… Кроме того, в доме имелись телефон и ванна — в те времена большая редкость и тоже дань англицизму. Кстати, Владимира в семье на английский манер звали Лоди.

В домашней библиотеке насчитывалось 11 тысяч книг, в том числе научных. Особенно много — по энтомологии, к которой отец питал настоящую страсть и сумел привить её Владимиру (тот был старшим, а кроме него в семье было еще четверо детей). Отец, Владимир Дмитриевич (сын министра юстиции при Александре II), был юрист, один из лидеров оппозиционной Конституционно-демократической партии, член I Государственной думы. Когда думу распустили, депутат Набоков пытался протестовать и был определён на три месяца под арест, в «Кресты». Писал оттуда жене: «Скажи Лоди, что в тюремном дворе я видел капустницу».

Во всём, что писал за свою жизнь Набоков, он так или иначе обращался к своему детству. Можно сказать, ценители его романов знают его детство практически наизусть, и, кажется, нет ничего более теплого, нежного, летнего, хрустально-счастливого в русской литературе, чем Набоковское детство, ностальгией по которому он заразил миллионы людей, в глаза не видевших ни Большую Морскую, ни Выру (имение Набоковых под Петербургом). Каждый знает, что идеально-счастливое детство – это к Набокову. Как ни странно, со стороны всё выглядело иначе. Часто бывавший у Набоковых журналист Гессен писал: «У меня сложилось впечатление о крайне ненормальном воспитании детей, скованном мертвящими великосветскими условностями». Англизированная сдержанность семьи многими понималась как надменность, холодность и снобизм. Набокова позже не раз упрекали в том, что он презирает людей, смотрит на них как на насекомых, с хладнокровным любопытством энтомолога. Ему ставили в упрек манеру не узнавать знакомых, путать их имена, насмехаться публично и печатно над теми, кто ему симпатизировал… Как-то раз Бунин, обидевшись на него, сказал: «Такие, как вы, всегда умирают в полном одиночестве…»

В 17 лет Набоков сделался миллионером. Его дядя по матери, золотопромышленник Василий Руковишников, умер бездетным и оставил ему свое имущество: миллион рублей на банковском счету и имение Рождествено, тянущее ещё тысяч на сто пятьдесят. А вот итальянскую виллу возле города Раи Руковишников отписал приятелю, считая, что с такой малостью семья безболезненно расстанется. Как же горько усмехался Набоков через несколько лет, когда бездомный и почти нищий проезжал мимо этой виллы, что могла стать его прибежищем в эмиграции, но не стала…

Дядюшкиным миллионом он воспользоваться не успел. Меньше чем через год случилась революция. В феврале 1917-го можно было перевести деньги в швейцарский банк. Но отец, сделавшийся управляющим делами Временного правительства, счел это непатриотичным. Хорошо ещё, что он не счёл непатриотичным уехать из Петербурга после октябрьского переворота – чуть ли не последним поездом семья спешно отбыла в Крым, увезя с собой только небольшую коробку с частью материных драгоценностей. Интересно, что от поезда Владимир чуть не отстал. Он прогуливался по перрону, как всегда, в белых гетрах, в котелке и с щегольской тростью в руке. И уронил трость на рельсы. Честь истинного денди не позволяла ему смириться с потерей. Поезд тронулся, Набоков, переждав его, ловко спрыгнул на рельсы, поднял трость и упругим спортивным бегом догнал последний вагон, куда ему, к счастью, помогли взобраться.

И вот Набоковы в Крыму. Отец занял пост министра юстиции в Крымском краевом правительстве. В 1919-м году Владимир твёрдо решил вступить в Добровольческую армию. Но… не раньше зимы, ведь летом на Ай-Петри такие бабочки! Он собрал великолепную коллекцию, и на её основе написал статью «Несколько замечаний о Крымских чешуекрылых». Опубликовал её уже в Англии. Потому что пока он бродил с сачком по Ай-Петри и Никитской Яйле, красные стали наступать на Крым, началась эвакуация. Отцу, как министру, предоставили две каюты на корабле «Надежда», идущем в Англию. Как писал Набоков: «Порт уже был захвачен большевиками, шла беспорядочная стрельба, её звук, последний звук России, стал замирать… и я старался сосредоточить мысли на шахматной партии, которую играл с отцом». Они играли, запершись в каюте. Одна ладья где-то затерялась, и её заменяла покерная фишка…

Дальше был Кембридж, отделение зоологии. Владимир думал сделаться профессиональным энтомологом, да не выдержал лабораторных занятий, где надо было резать живую рыбу. Пришлось спешно переводиться на гуманитарный курс. Стихи Владимир начал писать еще в России. Теперь, в Кембридже, он взялся переводить на русский язык «Алису в стране чудес».

Потом был Берлин, куда перебралась вся семья Набоковых. Отец служил редактором русской газеты «Руль». Владимир подрабатывал там, составляя шахматные задачи и кроссворды, а порой печатал стихи и рассказы под псевдонимом Сирин. Еще давал уроки тенниса и плавания, снимался статистом в кино, служил голкипером в футбольной команде… Жили, в общем, неплохо. Пока не случилось несчастье.

В марте 1922 года в здании берлинской филармонии был убит отец. Это произошло на лекции главы партии кадетов Павла Милюкова. Милюкова многие ненавидели и винили в гибели России – почти так же, как Керенского. И вот двое монархистов открыли стрельбу. Владимир Дмитриевич (который, к слову, с Милюковым давно во взглядах разошёлся и из кадетов вышел) бросился на одного из нападавших, надеясь вырубить его боксерским хуком. И был застрелен в упор.

Лишиться родины, дома, привычного уклада, ясного будущего, а теперь вот и отца… Ей богу, потеря миллиона была в этом списке самой ничтожной. Словом, Владимира поглотила депрессия. Летом он пытался спастись от нее во Франции, работая на виноградниках, — не помогло. Зато осенью вернулся к семье в Берлин и тут-то нашел свое спасение. Это была она, Вера…

Какого цвета буква «М»

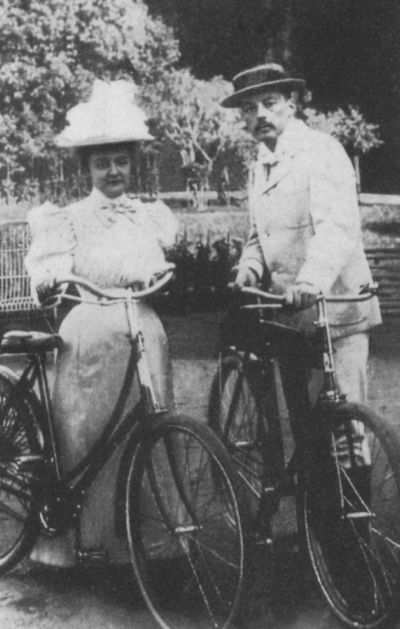

Сама Вера не любила рассказывать, как познакомилась с Набоковым. Как-то раз оборвала одного спросившего об этом журналиста: «Вы что, из КГБ?» Она вообще была очень закрытой. Даже более закрытой, чем сам Владимир Владимирович, который об их знакомстве всё же рассказывать не отказывался: это произошло на благотворительном бале. Вера Слоним была в черной маске с волчьим профилем. Они разговорились, понравились друг другу и сбежали с бала гулять по ночному Берлину. Маску Вера так и не сняла, сказала, что не хочет, чтобы Набоков отвлекался на ее красоту. Вернувшись домой, влюбленный Владимир написал стихотворение «Встреча» о романтической прогулке и маске. Стихотворение было напечатано в «Руле» и попалось Вере на глаза. И тогда она назначила ему свидание. Набоков был 24 летний спортивный красавец с тонким умным лицом. Прибавьте к этому изысканную, слегка грассирующую речь и ироничный умом – понятно, что у женщин он имел успех.

Ещё в России Набоков пережил большую любовь — к соседке по даче Валентине Шульгиной, которой был посвящён его первый поэтический сборник, да и в своей прозе он не раз об этой женщине вспоминал. «Она была небольшого роста, с легкой склонностью к полноте, что благодаря гибкости стана да тонким щиколоткам не только не нарушало, но, напротив, подчёркивало её живость и грацию». Все лето 1915 года они провели вдвоём, в тенистых и безлюдных аллеях парка. Владимир говорил, что они поженятся, как только он окончит гимназию, а она отвечала: «Глупости». И, как оказалось, была абсолютно права.

В Петербурге всё стало намного сложнее. Дома они встречаться не могли. Для меблированных комнат были слишком чисты и юны. Свидания проходили в синематографах на Невском да в безлюдных музейных залах, где их в любой момент мог застать музейный смотритель. Все это кончилось так, как и должно было кончиться: любовь дала трещину.

Потом, уже в эмиграции, были другие женщины, много женщин… Набоков признавался: «У меня было гораздо больше любовных связей (до брака), чем подозревают мои биографы». Он был дважды помолвлен: с танцовщицей Мариной Шрейбер (она в конце концов сообразила, что Владимир при всей своей привлекательности – всего лишь нищий студент) и потом ещё со своей дальней родственницей Светланой Зиверт, одной из первых красавиц русской колонии в Берлине. Тут браку (по той же причине) воспротивился её отец, горный инженер, человек солидный и с достатком. Впрочем, у Набокова был шанс: если бы он нашёл постоянную работу, мог бы со временем рассчитывать на руку Светланы. Владимир даже устроился на такую работу — банковским служащим. Продержался там три дня и сбежал… Ни одна женщина не стоила того, чтобы из-за неё работать в банке.

Когда Набоков познакомился с Верой Слоним, сразу три дамы претендовали на его сердце. Но с этой девушкой — и Владимир сразу это понял — всё было как-то по-другому. Они поразительно подходили друг другу. Прежде всего Набоков был синестетиком, то есть обладал «цветным слухом». Каждая буква имела для него свой цвет. Причем оттенок немного менялся в зависимости от шрифта, которым эта буква была напечатана. Вера обладала тем же свойством. Кстати, сын Дмитрий, родившийся у них вскоре после свадьбы, тоже оказался синестетиком. Набоков как-то рассказывал знакомым, что у него самого буква «м» — фланелевая, розовая, у Веры — голубая, а у сына в результате смешения родительских генов — розовато-голубая. Жена, слышавшая это признание, возразила: «Неправда. У меня «м» клубничного цвета». «Ну вот, все испортила этим своим клубничным цветом!» — рассердился Набоков.

Ему нравилась даже её ершистость, колючесть: «Ты вся соткана из маленьких, стрельчатых движений». Её походка, почерк. Её поразительное умение видеть мир: плакучая ива казалась Вере похожей на скайтерьера, а соседский дом — на писателя Джойса. «Это трудно объяснить, но что-то в самом деле есть от Джойса», — соглашался Набоков. До знакомства с ним Вера окончила Сорбонну, переводила книги, печаталась… Но, когда вдруг выяснилось, что её муж — великий писатель, забросила все свои занятия и стала помогать ему. Впрочем, подрабатывала то секретарем, то машинисткой, чтобы прокормить семью и дать возможность Владимиру спокойно, без суеты, писать романы…

Он влетел в литературу с разбегу, почти без раскачки – сразу стал писать великие романы, один за другим. За первые 8 лет — «Машенька», «Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Подвиг», «Камера обскура», «Отчаяние». Пожалуй, лучшее, что он написал, он написал в Берлине. Хотя, трудно сказать, что у него – лучшее. Но в Берлине он был почти счастлив. Но в 1934 году мирное течение жизни Набоковых снова прервалось: история не желала оставлять их в покое. В этот год, объединив посты рейхсканцлера и президента, полновластным диктатором Германии стал Гитлер. Вскоре запылали костры из книг, начались погромы, заработали первые концлагеря. Нужно было уезжать — прежде всего потому, что Вера была еврейкой.

И, как назло, у Набоковых совершенно не было денег. Кое-как удалось отправить Веру с сыном в Прагу. Но Владимир с ними не поехал — возникла идея поискать работу где-нибудь во Франции. О том, чтобы вернуться в Россию, речи не шло. Однажды, впрочем, Набокова посетил некий советский писатель Тарасов-Родионов, автор романа «Шоколад» (о том, как партячейка осуждает товарища за излишнюю любовь к шоколаду). Этот человек стал уговаривать Владимира вернуться на родину. «Я поинтересовался, разрешено ли мне будет свободно писать о чем захочу, — вспоминал об этой встрече Набоков. — Он сказал: я совершенно свободен выбирать любую из многих тем, которые щедро предлагает писателю советская Россия, смогу написать про колхозы, про заводы, про хлопководство — масса захватывающих сюжетов». Между прочим, композитора Прокофьева этот Тарасов-Родионов всё-таки соблазнил ехать в советскую Россию. Набоков храбрился: «Вся та Россия, которая нужна мне, всегда со мной: литература, язык и моё собственное русское детство. Я никогда не вернусь». Но всё, конечно, было сложнее. Иначе Набоков не написал бы стихов «К России»: «Отвяжись, я тебя умоляю! Вечер страшен, гул жизни затих. Я беспомощен. Я умираю от слепых наплываний твоих». Как же, как же, «вся та Россия, которая нужна мне, со мной»… Было б так, он не написал бы свой «Подвиг» — вещь, которая способна вызвать острый приступ ностальгии даже у тех, кто никогда России и не покидал…

Слон — тоже крупное животное

Из Берлина вечный странник Набоков уехал в Париж, где наметились кое-какие перспективы. И вовремя: его брат, оставшийся в Германии, вскоре попадёт в концлагерь и погибнет там.

Жена с сыном по-прежнему оставалась в Праге. И Набоков по одной тайной причине всё не спешил вызывать их к себе в Париж… Тайную причину звали Ириной Гваданини, она была дивно хороша собой и очень чувственна. Ещё она обожала стихи. Других достоинств, кажется, не имела. Она зарабатывала на жизнь дрессурой и стрижкой пуделей и вообще была заядлой собачницей. Для Набокова, с его требовательным вкусом и точнейшим нюхом на пошлость это был странный выбор. Стрижка и дрессура пуделей, подумать только! Впрочем, он и не выбирал — страсть просто полыхнула лесным пожаром. Жене вскоре обо всём сообщили, уж нашлись доброжелатели.

Некоторое время Владимир метался между Прагой и Парижем. В конце концов жена прервала его метания, отправив его к Ирине. Сказала: «Раз так влюблён, поезжай к ней». И не прогадала. Очень скоро Набоков вызвал её и сына письмом во Францию. Он сделал выбор. Страсть не всегда оказывается такой уж затяжной болезнью, а семья была ему слишком дорога…

Ирину Набоков видел потом только однажды. В Канне, на пляже, они с трехлетним Митей собирались искупаться, и тут неожиданно появилась она. Владимир не дал ей объясниться, просто попросил немедленно уехать. И на следующий день отослал любовнице все её письма. Вера сделала вид, что не знает об эпизоде. Более того, она постаралась избавить мужа от чувства вины, уверяя его, что вся эта история пошла им на пользу, оживила их брак, придала второе дыхание. С тех пор Набоков уже не просто любил жену: он её боготворил…

А вскоре семье снова пришлось бежать. В 1940 году на территорию Франции вошли немцы. На последние Набоковы приобрели билеты на громадный роскошный корабль «Шамплен», плывший в Америку (следующий рейс будет для «Шамплен» роковым — его пустит ко дну немецкая торпеда.) В кошельке у Набоковых оставалось 100 долларов. Вера чуть было не отдала их все нью-йоркскому таксисту и удивилась, когда тот, не воспользовавшись её неопытностью, дал сдачу — 99 долларов 10 центов. И начался для Набокова долгий, мучительный поиск работы. Как русский писатель он был в Америке не нужен, да и не знал его там никто. Что ж, Владимир Владимирович перешёл на английский, благо с детства владел им как русским. И с тех пор писал только английские романы. Они тоже, впрочем, до поры до времени были никому не нужны.

Место преподавателя русской литературы в женском колледже в Уэлсли было не ахти каким подарком судьбы, и всё-таки это было спасение. Платили Набокову мало, аудитория состояла из молоденьких американских простушек. А он дважды в неделю читал им стихи по-русски и втолковывал, что хороший писатель дает урок стиля, а не сопереживания, что литературу надо воспринимать чувственно: на вкус и цвет… Сам над собой иронизировал, что тем самым «приколачивает гвозди золотыми часами». Студентки строили ему глазки и отчаянно краснели, когда Набоков посреди лекции вдруг (какой-то бес его толкал) сообщал им, например, что ему нравятся женщины с маленькой грудью или что-то еще в этом роде.

Вскоре он получил ещё и место в энтомологической лаборатории Гарвардского музея сравнительной зоологии. Его позвали изучать бабочек, и это привело Набокова в восторг. «Четыре дня в неделю провожу за микроскопом в моей изумительной энтомологической лаборатории. Я описал несколько видов бабочек, один из которых поймал сам, в совершенно баснословном ущелье, в горах Аризоны. Работа моя упоительная: знать, что орган, который рассматриваешь, до тебя никто не видел, прослеживать соотношения, которые никому до тебя не приходили в голову, погружаться в дивный хрустальный мир микроскопа — все это так завлекательно, что и сказать не могу». Он, самоучка (если не считать нескольких месяцев изучения зоологии в Кембридже), за несколько лет работы в лаборатории сумел сделаться уникальным специалистом по бабочкам-голубянкам, и энтомологи всего мира точно знают, что Набоков прежде всего учёный, а уж потом, возможно, заодно ещё и писатель…

И всё-таки ему хотелось в том же Гарварде параллельно устроиться и на другую работу — преподавать литературу. У него много накопилось мыслей и концепций на этот счёт, хотелось поделиться с кем-то поискушённее учениц колледжа в Уэлсли. Для золотых часов требовалось иное применение, нежели забивание ими гвоздей. Но на пути встал влиятельный гарвардский профессор-лингвист Роман Якобсон, тоже эмигрант из России. Якобсону говорили, что Набоков — крупный русский писатель. Тот остроумно возражал, что слон — тоже крупное животное, однако же слона не приглашают преподавать зоологию.

Зато со временем Владимира Владимировича пригласил читать лекции по литературе другой университет, Корнельский. Конечно, похуже Гарварда, но уж точно лучше колледжа в Уэлсли. Очень скоро Набоков завоевал славу самого эксцентричного преподавателя во всем университете. То он требовал досконального знания текстов, и тогда студенты должны были не задумываясь отвечать, какого цвета обои в спальне Каренина (нынешних студентов филологов этим, впрочем, не удивишь – без знания цвета обоев в спальне Каренина и на приличный филфак-то не поступишь, но тогда такие требования были в новинку). А то вдруг, наоборот, на консультации ответил одной девице, признавшейся, что не всё успела прочесть по программе: «Жизнь прекрасна. Жизнь печальна. Вот и всё, что вам нужно знать». Он никогда не любил Достоевского и всячески старался внушить это чувство своим ученикам. Как один из аргументов: рвал в клочья томики ни в чём не повинного Фёдора Михайловича. В письменном варианте своих «Лекций по русской литературе Набоков писал: «Я испытываю чувство некоторой неловкости, говоря о Достоевском. В своих лекциях я обычно смотрю на литературу под единственным интересным мне углом, то есть как на явление мирового искусства и проявление личного таланта. С этой точки зрения Достоевский писатель не великий, а довольно посредственный, со вспышками непревзойденного юмора, которые, увы, чередуются с длинными пустошами литературных банальностей. В «Преступлении и наказании» Раскольников неизвестно почему убивает старуху-процентщицу и её сестру. Справедливость в образе неумолимого следователя медленно подбирается к нему и в конце концов заставляет его публично сознаться в содеянном, а потом любовь благородной проститутки приводит его к духовному возрождению, что в 1866 г., когда книга была написана, не казалось столь невероятно пошлым, как теперь, когда просвещенный читатель не склонен обольщаться относительно благородных проституток. Однако трудность моя состоит в том, что не все читатели, к которым я сейчас обращаюсь, достаточно просвещённые люди. Я бы сказал, что добрая треть из них не отличает настоящую литературу от псевдолитературы, и им-то Достоевский, конечно, покажется интереснее и художественнее, чем всякая дребедень вроде американских исторических романов или вещицы с непритязательным названием «Отныне и вовек» и тому подобный вздор».

Также от Набокова доставалось Томасу Манну и Рильке, которых он именовал литературными ничтожествами. И это им ещё повезло, что он не написал о них биографических романов, как о бедняге Чернышевском (вот уж кому досталось!). «Во мне слишком мало от академического профессора, чтобы преподавать то, что мне не нравится», — не скрывал Набоков, отчасти признавая таким образом правоту Якобсона.

Также от Набокова доставалось Томасу Манну и Рильке, которых он именовал литературными ничтожествами. И это им ещё повезло, что он не написал о них биографических романов, как о бедняге Чернышевском (вот уж кому досталось!). «Во мне слишком мало от академического профессора, чтобы преподавать то, что мне не нравится», — не скрывал Набоков, отчасти признавая таким образом правоту Якобсона.

Но больше всего недоумений и разговоров вызывало то, что он никогда не приходил на лекции один: его постоянно сопровождала Вера. К этому времени она уже совершенно поседела, хотя по-прежнему оставалась красавицей с точёной фигуркой и алебастровой кожей. Набоков же заметно сдал, сделался грузен. Она вела его под локоть до самой кафедры, потом подавала ему стопочку книг. Усаживала его и сама садилась рядом. Владимир Владимирович при студентах называл Веру «мой ассистент». Например, «мой ассистент сейчас напишет на доске цитату». Сам он на доске не писал никогда. Поговаривали, что у него аллергия на мел. Или что он давно ослеп и жена водит его как поводырь. Ходили и вовсе нелепые слухи, что ревнивая Вера боится его отпустить даже на минуту и, на случай попытки бегства, имеет при себе револьвер, который постоянно носит в дамской сумочке.

На самом деле Набоков просто не мог существовать без жены — к старости они сроднились ещё больше, чем когда-то во времена бурной любви. Вера была его настоящей аудиторией, он читал свои лекции лично для неё. Потому что никто другой не мог сравниться с ней в искусстве понимания…

Последнюю лекцию в Корнельском университете Набоков прочёл 19 января 1959 года. К этому времени «Лолита» избавила его от необходимости добывать хлеб насущный. Решено было ехать в Европу. В Америке их ничто не удерживало: как это ни удивительно, но за 20 лет жизни там Набоковы так и не обзавелись собственным домом… И когда сына Митю спрашивали, где он живет, мальчик отвечал: «В маленьких домах около дорог». Это были мотели, меблированные комнаты, общежития… Единственным домом Набокова так и остался розовый гранитный особняк на Большой Морской.

Вот и в швейцарском Монтрё, который супруги избрали для проживания (Владимир Владимирович говорил, что ещё в студенческие годы бывал там и место поразило его «совершенно русским запахом здешней еловой глуши»), они поселились в отеле «Палас», на берегу Женевского озера. И этот отель стал последним прибежищем неприкаянного писателя. В окрестностях водились замечательные бабочки…

Однажды некий поклонник застал Набокова (естественно, с сачком в руках) спешащим в отель. Оказалось, тот идёт звать Веру. Он выследил какую-то особо редкую разновидность, но не захотел ловить один. Свидетельницей его триумфа должна была непременно стать жена… И, разумеется, мало было просто принести ей экземпляр, нужно было, чтобы она присутствовала при самой поимке.

Это было самое счастливое время их жизни, если не брать детство. Покой, красота, неторопливые занятия литературой и энтомологией… Но Набокову вдруг стали сниться, как он говорил, «тихие уютные кошмары»: покойные отец, мать и брат. Они являлись ему с хмурыми, подавленными лицами и молчаливо обступали его. Набоков знал, что скоро последует за ними… Впрочем, он ничего не боялся: «Ничто земное не имеет реального смысла, и смерть — это всего лишь вопрос стиля, простой литературный прием, разрешение музыкальной темы».

Однажды на очередной охоте за бабочками Владимир Владимирович неудачно упал, сильно ударился о камень. С тех пор начались проблемы с легкими. Набоков проболел 2 года и умер в клинике в Лозанне. Последними его словами в полубреду были: «Некоторые бабочки уже, наверное, начали взлетать…»

Набоков говорил, что бабочки научили его восхищаться совершенством симметрии. И, если смотреть под этим углом, для ухода он выбрал удачный момент. Владимир Владимирович написал восемь романов по-русски плюс незаконченный «Solus Rex» и восемь романов по-английски плюс незаконченный «Лаура и ее оригинал». Если бы он прожил ещё — карточки с разрозненными кусками были бы в конце концов сложены в стройную мозаику. И симметрия бы нарушилась. Впрочем, в последний момент Набоков завещал карточки сжечь — не хотел, чтобы в качестве его последнего романа человечество читало что-то незаконченное, недоделанное. Но Вера – уже вдова — снова проявила своеволие и решила, что «Лаура» останется. Она пережила мужа на 14 лет. Понемногу переводила его английские книги на русский. (Тем же самым, и даже более успешно, стал заниматься и сын Дмитрий, при том, что он ещё и оперный певец.) Она по-прежнему не желала становиться в свет прожекторов, и сказала одному журналисту, писавшему о Набокове: «Чем больше вы упустите всё, что связано со мной, тем ближе вы будете к истине…» Неужели она правда так думала? Со стороны всё выглядит иначе… Кажется, это был чуть ли не уникальный случай удачного, крепкого и единственного писательского брака на всю русскую литературу.

Ирина Стрельникова #СовсемДругойГород экскурсии по Москве

Браво, Ирина! Чудесная статья. Но мне кажется, вы ошиблись, написав: «в тень прожекторов», может, вся-таки в «свет»?

Татьяна, спасибо, конечно, это рудимент от прежней формулировки. Исправлю! Тексты большие, правятся по много раз, и какие-то опечатки остаются. К счастью, «народная корректура» (за неимением в формате сайта обычной корректуры) помогает вылавливать. -))

Написано со вкусом. Спасибо за фотографии Валентины Шульгиной и Ирины Гваданини. Всегда интересно посмотреть, кого любил гений.

Но не могу согласиться, что «Лолита» — «не самый, в общем-то, сильный его роман»!

Если в постмодернизме уже отсутствует понятие «высокого» и «низкого» (всё, что считаешь правильным, то и правильно), то в модернизме генитальная тема может стать высоким искусством. «Лолита» — это в классической традиции русской литературы фундаменталистское произведение, утверждающее веру в человека, в его нравственную сущность! Ведь Гумберт Гумберт — это Кай! Лишь Куилти — Снежная Королева, т.е. человек без надежды. Отклонение Г.Г. в педофильство, вызванное детской психической травмой, Лолита своей положительной нормальностью, неиспорченной душой, вступившей в стихийную коллизию с ним, с его миром, ИРРАЦИОНАЛЬНО выправляет его сексуальное отклонение в любовь к ней вне зависимости от её возраста!

Ведь нас всех любовь обязывает к тому или иному, но НЕ ПО НАШЕЙ ДУШЕ, а по душе тех, кого мы любим больше себя! Окажись или стань Лолита испорченной — под стать Гумберту — и он не перестал бы быть педофилом!

По этой логике у меня есть и собственный грубый афоризм: всякая женщина — проститутка, если её бог — сутенёр!

Впрочем, я понял всё это только с возрастом. Когда прочитал впервые, ещё в СССР в «тамиздате», то тоже не оценил. И считал лучшим его романом «Дар».

Статью, конечно забираю на пейсбук, но пока в «Сохранённое», т.к. ещё неделю не могу там ничего публиковать. На месяц «под санкциями» — за Укрию. :))

И последнее. Набоков был строг даже к Толстому: про «Войну и мир» сказал, кажется, Ходасевичу, что это «недоделанная вещь».

Борис, прежде всего — спасибо за такой глубокий комментарий. Это, действительно, очень ценно — такая вот обратная связь. С логикой ваших рассуждений согласна, а так же с тем, что «Лолита» — роман сильный. Но просто слишком для многих он — единственный. «Отчаяние», «Камера обскура», «Защита Лужина», «Подвиг» гораздо менее известны. А между тем «Лолита» — обычный, в общем, для Набокова роман, плюс скандальность фабулы, минус множество реминисценций (они сведены до минимума, до чисто прагматической функции объяснения, почему главного героя клинит на малолетних девочек) и минус Россия. А реминисценции и Россия у Набокова (ну если не считать самой ткани фразы) — самое лучшее же! Я бы даже сказала, это Набоков и изобрел особую русскую ностальгию (практика показывает, что никакой такой особой не существует, миллионы людей ничего подобного вовсе не испытывают, особая существует только в литературе — и прежде всего у Набокова, но настолько ощутимая, что сделалась пореальнее всякой реальности). В этом смысле — «не самый лучший». Не в смысле «плохой», а в смысле «очень хороший, но есть и еще лучше».

Если же вы, кроме того, что интересно комментируете — еще и где-то вывешиваете — то я тем более вам очень признательна. -))

Спасибо за ответ.

Ещё раз о «Лолите» как о самом значительном его романе. В том его и сила, что под скандальной фабулой с рискованными описаниями чистым художником мастерски зашифрована высокая нравственная проповедь! И пусть большинство не прочитывает! Это не имеет никакого значения. Вместе с тем согласитесь, что высшая цель светского искусства остаётся религиозной! Религиозной в том смысле, чтобы не конфессионально укреплять человеческий дух в его обстояниях — объективной красотой и совершенством мира!

Я тоже очень ценю его «Отчаяние». Это художественная антитеза «Преступлению и наказанию»! Ведь отчаяние героя Набокова происходит не от того, что убил, а что не сумел спрятать концы в воду. Но правы — оба! Ибо Царствие Божие внутри нас и у каждого Бог — свой, от которого и своя совесть, как индикатор измены самому себе, своим ИРРАЦИОНАЛЬНЫМ, а не декларируемым ценностям!

Герой Достоевского совершил преступление против собственной подсознательной нравственности и получил соответствующую внутреннюю реакцию, а набоковский, убивая, преступления против собственной нравственности, как оказалось, не совершал.

Ну, у меня не к теме «Лолиты» претензии и не к жанру. -) Просто она написана, по-моему, заметно хуже, чем любой из романов, который изначально мыслился по-русски. По-моему, все, что Набоков задумывал по-русски — у него по-русски выходило лучше, чем то, что он придумывал по-английски.

Но, конечно, то, что Набоков был оторван от Родины и не русская почва задышала в его романах — это огромная трагедия нашей литературы.

Да, тоска по родному дому, по Атлантиде. Но не у одного его.

Уточнение: «Войну и мир» Набоков назвал «недоделанной вещью» в разговоре с Василием Яновским. (В.С.Яновский. «Поля Елисейские». «Пушкинский фонд». СПб. 1993.)