Владимир Маяковский — сплошное сердце

«Какой же он тяжёлый, тяжёлый человек!» — говорили о Маяковском знакомые. Он постоянно пытался острить, словно не имел права и слова сказать в простоте, и от этого людям становилось с ним тяжело и неловко. Был чистоплотен и брезглив до болезненности — не прикасался ни к чему, особенно к дверным ручкам, а после рукопожатий протирал ладони одеколоном. Он был то искромётно весел, то озлоблен и мрачен, но всегда — беспокоен. Чуковский говорил: «А что вы хотите? Ежедневно создавать диковинное, поразительное, сенсационное — тут никаких человеческих сил не хватит».

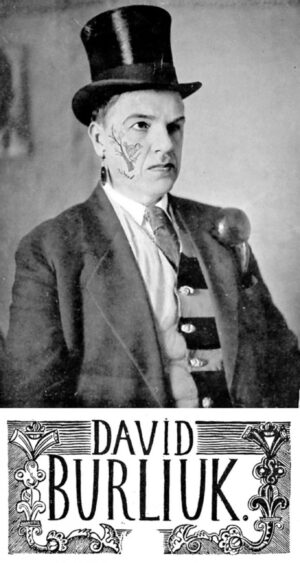

Что случилось? Пожар? Карманника поймали? Приехал бродячий цирк? Отчего на центральной площади толпится и шумит народ? Куда все бегут, зачем толкаются? Над кепками, котелками, картузами, платками и дамскими шляпками возвышаются три щегольских цилиндра, и, похоже, именно они, а вернее их обладатели, причина суматохи жителей губернского города. Трое молодых людей самого странного вида. Респектабельные цилиндры сочетались с немыслимыми нарядами. Один — кривой, со стеклянным глазом — был одет в смокинг с пучком редиски в петличке, в ухе — расшитая бисером серьга, на щеке гримировальным карандашом нарисована кошка. У другого, что в черном плаще с золотыми звёздами, на лбу изображён аэроплан. Третий — высоченный, нечёсаный, с красивым и эффектным лицом, в блузе цвета цыплячьего пуха, а вместо галстука — деревянная ложка. «Американцы», — решают в толпе. «Какие, к шуту, американцы? Футуристы! — проясняет ситуацию кто-то знающий. — Одноглазый — Бурлюк, тот, что с аэропланом, — Каменский, в жёлтом — Маяковский. Завтра у них поэтический вечер в театре».

На другой день городской театр полон под завязку. Занавес открывается, и публика видит перевернутый кверху ногами рояль, подвешенный к потолку за ножки. Под ним, очевидно — с риском, устроилась за длинным столом все та же нарядная троица. На столе — 20 стаканов чая. «Тоже хочу чаю!» — кричит из зала какая-то задорная барышня. Каменский спрыгивает со сцены, хватает её за руку и тащит на подмостки, за стол. Поэтический вечер открывает Бурлюк: «Сейчас я вам прочту стихи моего друга, поэта Кручёных, под названием «Дыр булл щил»: Дыр! Булл! Щил! Убещур! Скум! Вы со бу! Р! Л! Эз!» Затем показывает диапозитивы, наглядно демонстрируя, что Рафаэлева Мадонна ничуть не лучше фотографии прачки из Соликамска. Аудитория веселится и сыплет вопросами: «Каменский, почему у вас на лбу нарисован аэроплан?» — «Потому что я авиатор. Мы, футуристы, люди моторной современности, строители новых форм жизни, просто обязаны быть авиаторами». — «Маяковский, почему вы в жёлтом?» — «Чтобы не быть похожим на вас!» — «Кому адресовано ваше перо?» — «Мадам, вам перья нужны только на шляпу». Потом он зычно (как написали в местной газете: «голосом, как тромбон») читал свои стихи: «Через час отсюда в чистый переулок вытечет по человеку ваш обрюзгший жир…» Тут публика смекнула, что ей грубят, и не на шутку обиделась: «Мерзавцы! Отдайте наши деньги!» Каменский в ответ обозвал собравшихся «утюгами и вообще скотопромышленниками», Бурлюк плеснул в зал чаем из стакана, а Маяковский хохотал: «Тише, котики! Не будьте такими идиотами!» Весёлое дело — футуризм! Как раз ему по характеру…

На другой день городской театр полон под завязку. Занавес открывается, и публика видит перевернутый кверху ногами рояль, подвешенный к потолку за ножки. Под ним, очевидно — с риском, устроилась за длинным столом все та же нарядная троица. На столе — 20 стаканов чая. «Тоже хочу чаю!» — кричит из зала какая-то задорная барышня. Каменский спрыгивает со сцены, хватает её за руку и тащит на подмостки, за стол. Поэтический вечер открывает Бурлюк: «Сейчас я вам прочту стихи моего друга, поэта Кручёных, под названием «Дыр булл щил»: Дыр! Булл! Щил! Убещур! Скум! Вы со бу! Р! Л! Эз!» Затем показывает диапозитивы, наглядно демонстрируя, что Рафаэлева Мадонна ничуть не лучше фотографии прачки из Соликамска. Аудитория веселится и сыплет вопросами: «Каменский, почему у вас на лбу нарисован аэроплан?» — «Потому что я авиатор. Мы, футуристы, люди моторной современности, строители новых форм жизни, просто обязаны быть авиаторами». — «Маяковский, почему вы в жёлтом?» — «Чтобы не быть похожим на вас!» — «Кому адресовано ваше перо?» — «Мадам, вам перья нужны только на шляпу». Потом он зычно (как написали в местной газете: «голосом, как тромбон») читал свои стихи: «Через час отсюда в чистый переулок вытечет по человеку ваш обрюзгший жир…» Тут публика смекнула, что ей грубят, и не на шутку обиделась: «Мерзавцы! Отдайте наши деньги!» Каменский в ответ обозвал собравшихся «утюгами и вообще скотопромышленниками», Бурлюк плеснул в зал чаем из стакана, а Маяковский хохотал: «Тише, котики! Не будьте такими идиотами!» Весёлое дело — футуризм! Как раз ему по характеру…

ОБИТАТЕЛЬ КАМЕРЫ № 103

Четырьмя годами раньше, в августе 1909-го, будущий футурист Владимир Маяковский мерил своими длинными ногами одиночную камеру № 103 Бутырской тюрьмы: четыре шага в длину, шесть — по диагонали. Имеются койка, откидной столик, табурет и параша. Перспективы — самые туманные. Если прокурору удастся доказать, что он причастен к организации побега 17 политкаторжанок из Новинской тюрьмы, арестанту отсюда одна дорога — на каторгу… А ведь ему всего 16 лет, даром что росту в нем под два метра.

В революционеры он угодил в 14. После случайной, нелепой смерти отца — лесничий грузинского села Багдади Владимир Константинович Маяковский, здоровый, крепкий 48-летний человек, уколол иголкой палец и умер в страшных мучениях от заражения крови (после этого Владимир стал панически бояться порезов и всегда носил с собой йод) — семья перебралась из родной Грузии, где жили несколько поколений Маяковских, в Москву — там легче было хлопотать о пенсии по потере кормильца. Перебивались, расписывая всей семьей деревянные шкатулки и пасхальные яйца (все Маяковские имели талант к рисованию). Старшая сестра, Люда, училась в Строгановском училище — Володя тоже мечтал серьезно учиться живописи, но сбился с пути. «С едами плохо, — вспоминал это время Маяковский. — Маме пришлось давать комнаты и обеды. Комнаты дрянные. Студенты жили бедные. Социалисты…»

Очень скоро Володя объявил матери: «Я работаю в социал-демократической партии, меня могут каждый день арестовать, нужно скорей взять мои документы из гимназии. Если меня исключат из-за ареста, то это будет без права поступления в учебные заведения». Так и сделали, а через несколько дней Володю и правда арестовали, в квартире, где была тайная типография: «Нарвался на засаду. Ел блокнот. С адресами и в переплете». Блокнот съел, прокламации — не успел. Шутка ли — полтораста экземпляров! Суд признал его виновным, но по малолетству отпустил домой. Через год — новый арест, но при нём не было ничего запрещенного, а обыск в квартире дал только браунинг с полной обоймой: доказать, что он принадлежит именно Владимиру, следствию не удалось.

И вот теперь дело грозило принять серьезный оборот. Маяковского взяли, когда он, принимавший посильное участие в организации побега (а именно — смоливший канат), на другой день заглянул к старшим товарищам, узнать, как всё прошло. Он отговорился, что шёл в другую квартиру, к дочери надворного советника Тихомирова, разрисовывать тарелочки. Валял дурака: «Владимир Маяковский пришёл сюда по рисовальной части, отчего я, пристав Мещанской части, нахожу, что Владимир Маяковский виноват отчасти, а посему надо разорвать его на части». Это были чуть ли не первые его стихи…

И вот — камера № 103. Впоследствии Маяковский терпеть не мог это число — к примеру, если в театральном гардеробе ему давали номерок 103, требовал перевесить пальто в другое место. Он провёл в этой камере без малого пять месяцев и, расхаживая из угла в угол, многое передумал. В частности, что ещё немного — и прощай мечты об искусстве, о рисовании… Тем временем прокурор слал запрос за запросом в Грузию, чтоб подтвердить дату его рождения, требовал медицинской экспертизы — все-таки Маяковский выглядел на 20 с лишним, а не на свои 16. Но документы не лгали, обвиняемый действительно был малолеткой, и суд снова обошёлся с ним мягко, отпустив на поруки семье.

Больше судьбу за усы Маяковский дёргать не стал. Поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества. Правда, там над ним подтрунивали: «Тебе бы, Володька, дуги гнуть в Тамбовской губернии, а не картины писать» — он был размашист, колоритен, чрезвычайно самобытен, но, по меркам училища, небезусловно талантлив. А потом к ним на курс поступил новый студент. «В училище появился Бурлюк, — вспоминал Маяковский. — Одноглазый толстяк с чёлкой на лбу. Вид наглый. Лорнетка. Ходит напевая». Однажды Владимир прочитал новому знакомому какое-то свое, сочинённое невзначай, стихотворение, и Бурлюк остолбенел: «Да вы же гениальный поэт!» В этот вечер, совершенно неожиданно для себя, Маяковский перестал быть средним художником и сделался гениальным поэтом. Бурлюк повсюду трубил о его таланте, а Владимира толкал в бок и шептал: «Теперь пишите. А то вы меня ставите в глупейшее положение», — и выдавал ежедневно по 50 копеек, чтоб гений не отвлекался на мирские заботы.

Бурлюк сам сочинял стихи и собирал вокруг себя поэтов-новаторов. Алексей Кручёных писал на «зауми» — особом «самовитом» языке. Велимир Хлебников считал себя одним из 317 Председателей Земного Шара и повсюду таскал с собой старую наволочку, набитую рукописями с мистическими формулами мироздания. Они печатали свои сборники на обратной стороне обоев или с обложкой из мешковины — чтобы таким образом отрицать эстетику.

Что касается знаменитой «жёлтой кофты фата» (хотя она скорее была всё-таки блузой), ставшей с лёгкой руки Маяковского символом футуризма, её сшили не столько ради эпатажа, сколько по необходимости: Маяковский был по-прежнему очень беден. Принес отрез жёлтой бумазеи (цвет, совершенно немыслимый для мужской одежды по тем временам) и объяснил матери: «У меня сегодня выступление. Не могу же я пойти в своих обносках — меня швейцар не пустит в зал. А так он опешит и пропустит. Сшей, пожалуйста». Кофта прославилась в турне футуристов. Был момент, когда Маяковского не велели пропускать в ней на литературные вечера. Например, на диспут, который вёл тогда ещё вовсе не детский поэт, а литературный критик Корней Чуковский, громя футуристов. Громить-то он громил, но по уговору с Маяковским пронёс под полой в зал жёлтую кофту — и Владимир появился перед зрителями как положено. А через год жёлтая кофта была продана старьевщику за гроши. Маяковский объяснял, что не хватало денег на железнодорожный билет. Но, может быть, ему просто опротивел этот образ. В котором он не смог понравиться женщине, которую любил…

Что касается знаменитой «жёлтой кофты фата» (хотя она скорее была всё-таки блузой), ставшей с лёгкой руки Маяковского символом футуризма, её сшили не столько ради эпатажа, сколько по необходимости: Маяковский был по-прежнему очень беден. Принес отрез жёлтой бумазеи (цвет, совершенно немыслимый для мужской одежды по тем временам) и объяснил матери: «У меня сегодня выступление. Не могу же я пойти в своих обносках — меня швейцар не пустит в зал. А так он опешит и пропустит. Сшей, пожалуйста». Кофта прославилась в турне футуристов. Был момент, когда Маяковского не велели пропускать в ней на литературные вечера. Например, на диспут, который вёл тогда ещё вовсе не детский поэт, а литературный критик Корней Чуковский, громя футуристов. Громить-то он громил, но по уговору с Маяковским пронёс под полой в зал жёлтую кофту — и Владимир появился перед зрителями как положено. А через год жёлтая кофта была продана старьевщику за гроши. Маяковский объяснял, что не хватало денег на железнодорожный билет. Но, может быть, ему просто опротивел этот образ. В котором он не смог понравиться женщине, которую любил…

ПОЖАРЫ СЕРДЦА

К 21 году их у него было много — тех, кого Маяковский любил и кем был любим. И каждый раз выходили трагические истории. Художница Антонина Гумилина рисовала акварелью сцены воображаемой свадьбы с Владимиром, а после того, как их роман исчерпал себя, покончила с собой (Маяковский всю жизнь винил себя в этом). Для дочери знаменитого архитектора Веры Шехтель дело кончилось тайным абортом в Париже, на котором настоял её отец. Примерно то же самое произошло с Сонечкой Шамардиной, с той только разницей, что Сонечка металась между двумя великими поэтами — Маяковским и Игорем Северяниным (с тех пор между ними установилась прочная вражда). Это ей Владимир сочинил свое лирическое: «Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно?» Их было много, и никто не пренебрегал им. И тут — нашлась одна такая. В Одессе. Мария Денисова, художница и скульпторша. «Помните? Вы говорили: «Джек Лондон, деньги, любовь, страсть», — а я одно видел: вы — Джоконда, которую надо украсть!» Маяковский обрушился на неё со своими внезапными чувствами, настаивал, бурно страдал, ужасно торопил события и не желал ничего знать о том, чего именно хочет и что именно чувствует она… Беда в том, что Мария приняла гениального поэта-футуриста за шута горохового…

С горя он уехал в Куоккалу — дачное место на Финском заливе, облюбованное артистической публикой. Сочинял поэму о своей любовной драме — «Облако в штанах». Ему удобнее было думать на ходу. «Ежедневно он исхаживал по берегу моря 12—15 верст, — наблюдал его там Чуковский. — Подошвы его стёрлись от камней, а он всё не прекращал безумной ходьбы».

Жить Маяковскому было решительно не на что. Пришлось установить «семь обедающих знакомств»: «В воскресенье ем Чуковского, понедельник — Евреинова и т. д.». Лучше всего было б обедать у гостеприимного Репина, но тот терпеть не мог футуристов. Маяковский, впрочем, не любил передвижников. И всё-таки, когда эти двое случайно познакомились у Чуковского и Владимир прочёл Илье Ефимовичу свои стихи — они поняли, что нравятся друг другу. Репин сказал: «Я хочу написать ваш портрет! Приходите ко мне в мастерскую. Передам характер через ваши вдохновенные волосы». Маяковский в назначенный час пришел. Но — лысый: обрился под ноль, и с тех пор уже брился всегда — лишь бы никогда больше не слышать о «вдохновенных волосах». «Что вы наделали!» — ахнул Репин. После чего вместо приготовленного большого холста взял маленький и неохотно набросал безволосую голову.

И вот поэма закончена, и Маяковский поехал в Петербург — читать её знакомым или незнакомым — всякому, кто согласится слушать. Девушка, за которой он тогда ухаживал (а никакие любовные драмы никогда не мешали Владимиру за кем-нибудь ухаживать), Элла Каган, повела его к своим родственникам — старшей сестре и зятю-коммерсанту. Сестру звали Лилей Брик… Читая «Облако», поэт ни разу на неё и не взглянул. А под конец объявил: «Посвящается — вам, Лиля Юрьевна!»

Она была из тех женщин, чью притягательность трудно объяснить. Пунин, муж Анны Ахматовой, восхищался: «Зрачки её переходят в ресницы и темнеют от волнения; у неё торжественные глаза; есть наглое и сладкое в её лице с накрашенными губами и тёмными веками». Она не была красавицей. Слишком велика голова, спина сутулая, и, главное, лицо дергалось в тике. Но отчего-то она была дьявольски соблазнительна… Маяковский был сражён и стал действовать в свойственной ему манере. Первым делом переехал на ту же улицу в Петрограде, где жили Брики, чтобы постоянно находиться поблизости. Она: «Это было нападение. Володя не просто влюбился в меня, он напал. Два с половиной года не было у меня спокойной минуты — буквально». Он: «На мне ж c ума сошла анатомия. Сплошное сердце — гудит повсеместно… Взяла, отобрала сердце и просто пошла играть — как девочка мячиком»… К счастью, муж, Осип Брик, не придавал изменам значения: у них с Лилей был открытый брак. Ося и сам крепко подружился с Маяковским, опубликовал за свой счет «Облако в штанах», превратил свой дом в поэтический салон («держал в доме славу Маяковского» — ехидничали знакомые) и в конце концов, забросив коммерцию, сделался идеологом футуризма. Очень вовремя — с учетом грянувшей через два года революции…

СТРАННОЕ СЕМЕЙСТВО

«Слышите? Шарик-то вертится? Да ещё как! В ту сторону, куда надо», — ликовал Маяковский в 1917-м. Наступала новая, невиданная жизнь, с новыми порядками и новой моралью. В 1918 году он открыто поселился вместе с Бриками, о чем свидетельствовала табличка на двери: «Брики. Маяковский». Так, вместе, они и переезжали с квартиры на квартиру, из Петрограда в Москву. «Мы решили никогда не расставаться, — объяснялась много позже в своих мемуарах Лиля Юрьевна. — С 1915 года мои отношения с мужем перешли в чисто дружеские, и эта любовь не могла омрачить ни мою с ним дружбу, ни дружбу Маяковского и Брика… Мы с Осей больше никогда не были близки физически, так что все сплетни о «любви втроем» — совершенно не похожи на то, что было». Но Андрею Вознесенскому она однажды призналась: «Мне нравилось заниматься любовью с Осей. Мы тогда запирали Володю на кухне. Он рвался, хотел к нам, царапался в дверь и плакал». Впрочем, и сам Маяковский описывал что-то такое в стихах: «А я вместо этого до утра раннего В ужасе, что тебя любить увели, Метался И крики в строчки выгранивал, Уже наполовину сумасшедший ювелир».

Интересно и свидетельство Фаины Раневской, как-то принимавшей у себя в гостях Лилю: «Вчера была Брик, принесла «Избранное» Маяковского и его любительскую фотографию. Говорила о своей любви к покойному… Брику. И сказала, что отказалась бы от всего, что было в её жизни, только бы не потерять Осю. Я спросила: «Отказались бы и от Маяковского?» Она, не задумываясь, ответила: «Да».

Лиля любила мужа, а он был к ней физически почти равнодушен: его привлекали женщины иного типа. Но и разводиться не желал. Вместо этого Брик рассуждал о том, что патриархальная семья отжила своё, как и всякая мещанская ограниченность.

В 1919-м наступил голод. Володя трудился в «Окнах РОСТА», Лиля помогала ему, раскрашивая по трафарету агитплакаты. Но денег не хватало. Она стала опухать от авитаминоза. Маяковский раздобыл где-то две морковки, принёс их за зеленые хвостики и носился по квартире от счастья, как щенок. Он так и был прозван Бриками — Щеном. Лиля смеялась: «Даже внешностью ужасно похож: огромные лапы и голова — и по улицам носится, задрав хвост, и лает зря, и страшно виляет хвостом, когда провинится, и скулит жалобно, когда просит о чём-нибудь».

В эти годы он был, пожалуй, счастлив. Хотя и видел, что Лиля от его любви устает, хотя и просил униженно прощения за свою неуемность, хотя и мучился, что Лиля ему не верна и то и дело кем-то увлекается. Она жаловалась: «Вы себе представляете, Володя такой скучный, он даже устраивает сцены ревности». Его попытка заявить на любимую свои особые права была жестоко подавлена в конце 1922 года, когда Лиля отослала Маяковского прочь из дому, в его личную, рабочую комнату в коммуналке в Лубянском проезде, и не велела показываться на глаза ровно два месяца. Из Лубянского Брикам в Водопьяный переулок полетели отчаянные телеграммы, с нарочным посылались букеты, а то и птицы в клетках, как бы напоминая о муках затворника. «Я никуда не хожу, я слоняюсь из угла в угол, смотрю в твой пустой шкаф — целую твои карточки и твои кисячие подписи. Реву часто, реву и сейчас… напиши не нужно ли чего? Шлю тебе немного на духи. Целую Целую Целую Целую Целую Целую Целую и Целую». 28 февраля вечером истёк «срок заключения». Они договорились встретиться на вокзале, чтобы вдвоем поехать прогуляться в Петроград. Войдя в купе и увидев Лилю, Маяковский заплакал и, не утирая слёз, стал читать ей новую поэму — «Про это». С тех пор он принимал любые правила игры. Так Лиля, ростом не доходившая Маяковскому и до плеча, безраздельно овладела его волей.

В эти годы он был, пожалуй, счастлив. Хотя и видел, что Лиля от его любви устает, хотя и просил униженно прощения за свою неуемность, хотя и мучился, что Лиля ему не верна и то и дело кем-то увлекается. Она жаловалась: «Вы себе представляете, Володя такой скучный, он даже устраивает сцены ревности». Его попытка заявить на любимую свои особые права была жестоко подавлена в конце 1922 года, когда Лиля отослала Маяковского прочь из дому, в его личную, рабочую комнату в коммуналке в Лубянском проезде, и не велела показываться на глаза ровно два месяца. Из Лубянского Брикам в Водопьяный переулок полетели отчаянные телеграммы, с нарочным посылались букеты, а то и птицы в клетках, как бы напоминая о муках затворника. «Я никуда не хожу, я слоняюсь из угла в угол, смотрю в твой пустой шкаф — целую твои карточки и твои кисячие подписи. Реву часто, реву и сейчас… напиши не нужно ли чего? Шлю тебе немного на духи. Целую Целую Целую Целую Целую Целую Целую и Целую». 28 февраля вечером истёк «срок заключения». Они договорились встретиться на вокзале, чтобы вдвоем поехать прогуляться в Петроград. Войдя в купе и увидев Лилю, Маяковский заплакал и, не утирая слёз, стал читать ей новую поэму — «Про это». С тех пор он принимал любые правила игры. Так Лиля, ростом не доходившая Маяковскому и до плеча, безраздельно овладела его волей.

А в 1924 году Лиля его оставила. Но — не отпустила. Сказала просто, что их отношения должны измениться, перейти на новую стадию. «Мне кажется, что и ты любишь меня много меньше и очень мучиться не будешь». Они по-прежнему делили квартиру, и Брики оставались семьей Маяковского, в которой он был главным кормильцем. В Самару, куда Владимир поехал на гастроли, летит телеграмма от Осипа: «Киса просит денег», — и поэт бежит отправлять почтовый перевод. Из Берлина он пишет: «Получил ли Осик бельё, что я выслал? И какой номер его рубашек?» В Париже у него новая забота: «Очень хочется автомобильчик! Привези, пожалуйста!» А впрочем, за границу он ездил — и довольно часто — не без их помощи. Времена уже были невыездные, а у Бриков имелось множество знакомств в ОГПУ. Анна Ахматова свидетельствовала: «Когда власти запретили всю культуру, они оставили только салон Бриков, где были бильярд, карты и чекисты».

Они по-прежнему неплохо уживались. У Оси свои любовницы, у Володи — свои, не говоря уж о Лиле. Теперь главной её заботой было следить, чтобы Маяковский никем не увлекся слишком сильно. Впрочем, в её умелых руках он был, как воск. Да и не считать же настоящей конкуренткой, к примеру, молодую, красивую, но простоватую работницу Госиздата Наташу Брюханенко, которую Маяковский звал «товарищ-девушка». Ему нравилось, что она рослая: «Вот такая, большая, мне очень нужна». Нравилось, что она — прямая и открытая. Смеялся: «Вы очень симпатичный трудовой щенок, только очень горластый. Ну почему вы так орете? Я больше вас, я знаменитей вас, а хожу по улицам совершенно тихо». Однажды в Ялте он скупил для неё все цветы в цветочном киоске: «Один букет — это мелочь. Мне хочется подарить вам один киоск цветов и все духи города Ялты». Но одного письма Лили: «Пожалуйста, не женись всерьёз, а то меня все уверяют, что ты страшно влюблён и обязательно женишься» — оказалось достаточно, чтобы этот роман сошёл на нет. И всё же однажды он чуть было не вырвался…

РАЗБИЛАСЬ О БЫТ

В 1928 году Маяковский в очередной раз поехал во Францию. Кроме прочего, в Ницце у него была намечена встреча с мимолетной возлюбленной Елизаветой Зиберт, которая, как выяснилось, родила от него дочь. Владимир ехал знакомиться. Лиля была обеспокоена этим: а вдруг в её поэте взыграют отцовские чувства? Случайно или нет, но вечером того же дня, когда Маяковский увиделся с дочерью, давняя его знакомая — младшая сестра Лили, теперь жившая в Париже и носившая имя Эльза Триоле — пригласила его на чай. Была и другая гостья — очень молодая и головокружительно красивая Татьяна Яковлева. Тремя годами раньше она по приглашению дяди-художника выбралась из России и теперь жила в своё удовольствие, танцуя в монпарнасских кафе с Александром Вертинским, с Жаном Кокто, с Сергеем Прокофьевым или с князем Феликсом Юсуповым и флиртуя напропалую. Как-то раз у знаменитой Марлен Дитрих спросили, правда ли, что её ноги — самые прекрасные в мире, и кинозвезда ответила: «Так говорят. Но у Татьяны лучше».

Красавица собралась уходить, и Маяковский вызвался проводить её. В такси неожиданно бухнулся на колени и стал с жаром объясняться в любви. Теперь он был уже не прежний неотесанный юноша в диких одеждах и с неясными перспективами — он был знаменитый и успешный поэт, да и Лиля давно приучила его к элегантности. Словом, Татьяна приняла его признания благосклонно. И закружился роман. Как обычно — сразу, мгновенно, пламенно. Маяковский стал требовать, чтобы любимая ехала с ним в Москву, выходила за него замуж. В планы Татьяны это не входило — она не собиралась возвращаться. Но Маяковским она увлеклась, и что делать, не знала. «Я всё равно тебя когда-нибудь возьму — одну или вдвоем с Парижем», — вдохновенно сочинял Владимир. А от Лили тем временем шли встревоженные телеграммы: «Отчего не пишешь? Мне это интересно!» Младшая сестра держала старшую в курсе событий, и эти события Брикам не нравились… Стихи, посвященные Татьяне, это было уже серьезно. Ведь с самого момента знакомства с Лилей Маяковский никому другому стихов не писал…

В тот раз Татьяна ни на что не решилась. Как и в следующий — Маяковский приезжал к ней в феврале 1929 года на целых шесть недель. Обычно он, быстро загораясь, быстро и гас, но тут уж слишком сильно влюбился. Всё должно было определиться в его третью поездку, осенью того же года. Но… Маяковскому не дали визы. Как? Почему? Ему никогда не отказывали. А тут… Шептались, что это было дело рук чекистов — друзей Бриков. А через несколько месяцев Татьяна Яковлева вышла замуж — за графа дю Плесси. Об этом поэт узнал из письма Эльзы Триоле сестре, Лиля прочла его вслух — всё, включая заключительные строчки: «Не говорите об этом Володе». Сказала: «Ах. Какая жалость. Я с разгону прочла. Я же сама в первый раз читаю это письмо».

Разбитый, оскорбленный, разочарованный, Маяковский изливал своё горе в стихах: «Уже второй должно быть ты легла В ночи Млечпуть серебряной Окою Я не спешу и молниями телеграмм Мне незачем тебя будить и беспокоить как говорят инцидент исперчен любовная лодка разбилась о быт»… Дело стремительно неслось к развязке, и очень скоро Владимир повторит про инцидент и лодку в ином — весьма страшном — контексте…

Сначала показалось, что жизнь вошла в прежнюю колею. Маяковский жил с Бриками, писал и публично читал стихи, возглавлял вместе с Осей литературную группу «Леф» («Левый Фронт») и издавал одноименный журнал… В последнее время на заседаниях стала частенько председательствовать Лиля. На одном таком Осип отчитывал Бориса Пастернака за то, что тот напечатал своё стихотворение где-то в другом месте. Пастернак неубедительно оправдывался, и Маяковский попытался сгладить ситуацию: «Ну, не подумал, у каждого ошибки бывают…» И тут Лиля, перебив Владимира, стала кричать на Пастернака. Все растерянно замолчали, и только литературовед Виктор Шкловский сказал: «Замолчи! Помни, что ты здесь только домашняя хозяйка!» Лиля заблажила: «Володя! Володя! Выведи Шкловского!» Маяковский стоял молча, не в силах даже поднять глаза. «Ты, Володечка, не беспокойся, я сам уйду», — с ехидцей сказал Шкловский. А Маяковский всё так же стоял без движения…

Сначала показалось, что жизнь вошла в прежнюю колею. Маяковский жил с Бриками, писал и публично читал стихи, возглавлял вместе с Осей литературную группу «Леф» («Левый Фронт») и издавал одноименный журнал… В последнее время на заседаниях стала частенько председательствовать Лиля. На одном таком Осип отчитывал Бориса Пастернака за то, что тот напечатал своё стихотворение где-то в другом месте. Пастернак неубедительно оправдывался, и Маяковский попытался сгладить ситуацию: «Ну, не подумал, у каждого ошибки бывают…» И тут Лиля, перебив Владимира, стала кричать на Пастернака. Все растерянно замолчали, и только литературовед Виктор Шкловский сказал: «Замолчи! Помни, что ты здесь только домашняя хозяйка!» Лиля заблажила: «Володя! Володя! Выведи Шкловского!» Маяковский стоял молча, не в силах даже поднять глаза. «Ты, Володечка, не беспокойся, я сам уйду», — с ехидцей сказал Шкловский. А Маяковский всё так же стоял без движения…

Он ещё попытался освободиться. Ушёл в конкурирующую литературную группу РАПП, но своим там не стал, а прежних друзей потерял. И тут, как это часто бывает, неприятности покатили как снежный ком. В театре провалилась его пьеса «Баня». В печати устроили разнос. На персональную выставку: «Владимир Маяковский. 20 лет работы» (плакаты «Окна РОСТА», книги, фотографии, следственные материалы времен увлечения революцией) почти никто из коллег не пришел. Из начальства был один Луначарский, и тот говорил: «У меня остался неприятный осадок, и виной тому — сам Маяковский. Он был как-то совсем не похож на самого себя, больной, с запавшими глазами, переутомленный, без голоса, какой-то потухший». Просто его время — время неистового авангарда в искусстве — уходило, и места в той советской литературе, которая уже начинала проклёвываться, ему не было. Собственно, это было страшнее любовных драм. Тоска и неприкаянность, одиночество — несмотря на всю его славу. А тут ещё Брики уехали на несколько месяцев за границу…

Он ещё попытался освободиться. Ушёл в конкурирующую литературную группу РАПП, но своим там не стал, а прежних друзей потерял. И тут, как это часто бывает, неприятности покатили как снежный ком. В театре провалилась его пьеса «Баня». В печати устроили разнос. На персональную выставку: «Владимир Маяковский. 20 лет работы» (плакаты «Окна РОСТА», книги, фотографии, следственные материалы времен увлечения революцией) почти никто из коллег не пришел. Из начальства был один Луначарский, и тот говорил: «У меня остался неприятный осадок, и виной тому — сам Маяковский. Он был как-то совсем не похож на самого себя, больной, с запавшими глазами, переутомленный, без голоса, какой-то потухший». Просто его время — время неистового авангарда в искусстве — уходило, и места в той советской литературе, которая уже начинала проклёвываться, ему не было. Собственно, это было страшнее любовных драм. Тоска и неприкаянность, одиночество — несмотря на всю его славу. А тут ещё Брики уехали на несколько месяцев за границу…

После Лиля уверяла, что, если б она была рядом, ничего бы не случилось. Может, и так. В те дни рядом с Маяковским оказалась другая женщина — Вероника Полонская. Норочка. Роман с ней начался в параллель с Яковлевой: возлюбленная была далеко, Норочка — рядом. Маяковский никогда не придавал значения таким вещам. Но вот Татьяна, узнав о Полонской от Эльзы Триоле, была шокирована — и, кто знает, возможно, это сыграло свою роль в её решении идти своим путем.

С Норой его познакомили Брики. Она была замужем за знаменитым мхатовским артистом, Михаилом Яншиным, и сама начинающая актриса. В Маяковского влюбилась не на шутку. До некоторых пор он не придавал этой связи особого значения. Но, оставшись в одиночестве, вдруг стал лихорадочно требовать, чтобы Вероника оставила мужа и вышла замуж за него. Делал он это, как всегда, без всякой меры: подолгу простаивал под дверью, то оскорблял, то униженно просил прощения. И молодая женщина, которая ещё так недавно с трепетом ждала от него предложения, испугалась такого внезапного напора. Уговаривала расстаться на время, разобраться в чувствах. Куда там! Единственное, о чём удалось договориться, — это что Маяковский не станет искать встреч в дни репетиций — Полонской впервые дали большую роль…

14 апреля 1930 года был как раз такой день. Но Владимир всё-таки подстерег Нору у подъезда её дома. Было утро, время ещё не поджимало, и Полонская поддалась на уговоры — поехали к нему на Лубянку. Там произошло очередное объяснение, до тоски и скрежета зубовного похожее на предыдущие. Маяковский требовал решить всё немедленно, кричал: «Опять этот театр! Я ненавижу его, брось его к чертям! Я не могу так больше, я не пущу тебя на репетицию и вообще не выпущу из этой комнаты!» Полонская обещала сегодня же признаться во всем мужу и вечером с вещами перебраться к Маяковскому, но твердо сказала, что театр не оставит. И что на сегодняшнюю репетицию обязательно должна пойти.

Владимир сник, открыл ей дверь, но провожать не пошел: «Нет, девочка, иди одна… У тебя есть деньги на такси?» Полонская успела пройти по лестнице несколько шагов, и тут раздался выстрел. Бросилась назад, в квартиру. Там ещё не развеялось облачко дыма и лежал умирающий Маяковский. На его груди было крошечное кровавое пятнышко…

Он оставил записку: «Всем. В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил. Мама, сестры и товарищи, простите — это не способ (другим не советую), но у меня выходов нет. Лиля — люби меня. Товарищ правительство, моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская. Если ты устроишь им сносную жизнь — спасибо. Начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся. Как говорят — «инцидент исперчен», любовная лодка разбилась о быт. Я с жизнью в расчете и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Счастливо оставаться. Владимир Маяковский».

Полонская вызвала «скорую» и… пошла в театр. «Я опоздала, извините, — сказала она режиссёру. — Только что застрелился Маяковский». И стала репетировать. Лилю Брик известие огорчило, но не потрясло: «Я знала, что он застрелится. Он уже пробовал, но была осечка». И ещё: «Жалко себя. Никто так любить не будет, как любил Володик». Они с Осей спешно вернулись из-за границы на похороны. Уже там Лиля Юрьевна старательно играла роль вдовы поэта. Полонская была решительно оттеснена, Брики даже отсоветовали ей появляться на похоронах — якобы это может вызвать ненужные толки. А потом Нору пригласили в Кремль и намекнули, что вдова у Маяковского должна быть одна и на наследство рассчитывать нечего. Впрочем, дали ей путевку на курорт.

Главная борьба за наследство в виде прав на публикацию разгорелась между Лилей и сестрами Маяковского. Победила Лиля, которой досталась половина (сестры и мать разделили вторую между собой, на троих). Впрочем, сестра Людмила — под тем предлогом, чтобы не было паломничества охотников до пикантных деталей жизни втроем — добилась ещё закрытия музея-квартиры поэта в Гендриковом, который было затеяла Лиля, и учреждения другого — на Лубянке, где Владимир никогда не жил с Бриками. Этим домом-музеем заправляла уже она, Людмила Владимировна.

Через 15 лет умер Осип Брик, и Лиля снова вышла замуж, отбив сценариста Василия Катаняна у законной жены. Обаяние этой женщины было так несокрушимо, что под него попала даже оставленная жена Катаняна. Увидев разлучницу впервые, она поразилась, до чего та некрасива. Но потом Лиля улыбнулась, и… «Все её лицо как бы вспыхнуло этой улыбкой, осветилось изнутри. Я увидела прелестный рот, сияющие, тёплые, ореховые глаза»… Эта женщина была рождена для того, чтобы соблазнять и очаровывать, — и ушла из жизни, когда утратила эту способность. В возрасте 86 лет, отравившись снотворным из-за несчастной любви. Повторив некоторым образом судьбу воспевшего её поэта.

Ирина Стрельникова #Совсем_Другой_Город