Подлинная история лейтенанта Шмидта и его сына

Как известно из классики, у лейтенанта Шмидта насчитывалось тридцать сыновей в возрасте от 18 до 52 лет и четыре дочки, глупые, немолодые и некрасивые. Между прочим, современники Ильфа и Петрова прекрасно понимали, почему в отцы Шуре Балаганову и Паниковскому был выбран именно героический лейтенант, а не какой-нибудь другой деятель революции. Потому что словосочетание «сын лейтенанта Шмидта» и до выхода романа было у всех на слуху…

Всю зиму 1905 года российские газеты пестрели заголовками вроде «Суд по делу мятежного лейтенанта» или просто «Участь Шмидта». Писали, что за облегчение этой участи перед государем ходатайствуют многие, начиная с председателя Совета министров Витте, фактического автора царского Манифеста 17 октября. Но тщетно… Отставной лейтенант, возглавивший мятеж на Черноморском флоте, был приговорён к смертной казни, и ни общественное движение за облегчение приговора, ни многочисленные кассационные жалобы так ничего и не изменили. Государь был непреклонен. И в каждой публикации на эту тему непременно упоминалась трогательная деталь: единственное, чего удалось добиться от властей, — это чтобы сына лейтенанта Шмидта (юношу почему-то никогда не называли по имени, а только просто «сыном лейтенанта Шмидта»), бывшего с отцом на «Очакове», выпустили из-под ареста и к суду не привлекали…

Этот сын-фантом, которого никто не видел и про которого никто толком ничего не знал (даже его возраст всё время указывали по-разному), сделался так популярен, что просто грех было этим не воспользоваться! И долго ещё ни один революционный митинг не обходился без выступления очередного «сына лейтенанта Шмидта». Их арестовывали пачками, однако ж неугомонные самозванцы не иссякали. И словосочетание «молодой человек, выдававший себя за сына лейтенанта Шмидта», в конце концов намертво въелось в сознание публики.

С того времени до момента написания романа «Золотой телёнок» минуло 25 лет, но про сына казнённого лейтенанта нет-нет да и вспоминали. Вернее, так. Люди смутно помнили, что там был какой-то сын, и были самозванцы, которые себя за него выдавали… И даже к новому названию Николаевского моста в Ленинграде, переименованного в 1918 году в мост Лейтенанта Шмидта, остряки некоторое время прибавляли «и молодого человека, выдававшего себя за его сына». Словом, когда Ильф с Петровым придумывали своих мошенников, лучшего «отца» для Шуры Балаганова, Паниковского и Бендера, чем лейтенант Шмидт, было просто не найти!

Тем временем настоящий сын лейтенанта Шмидта, которого, кстати, звали Евгением, был жив-здоров. В 1928 году (по Ильфу и Петрову — году заключения знаменитой Сухаревской конвенции детьми лейтенанта Шмидта) ему исполнилось 39 лет. Вот только жил он не в Советской России, а в Праге, а чуть позже перебрался в Париж. Евгений Петрович Шмидт в Гражданскую воевал на стороне белых, а после победы красных эмигрировал. Он никак не мог принять социалистической революции, поскольку был убеждённым конституционным монархистом. Если уж говорить начистоту, и сам Пётр Петрович Шмидт не был таким уж революционером, каковым его представляли потом советские идеологи. Но такова уж судьба Петра Петровича — повинуясь внезапному и прекрасному порыву, совершать парадоксальные поступки, которые приводили к самым неожиданным последствиям…

Всемогущий дядюшка

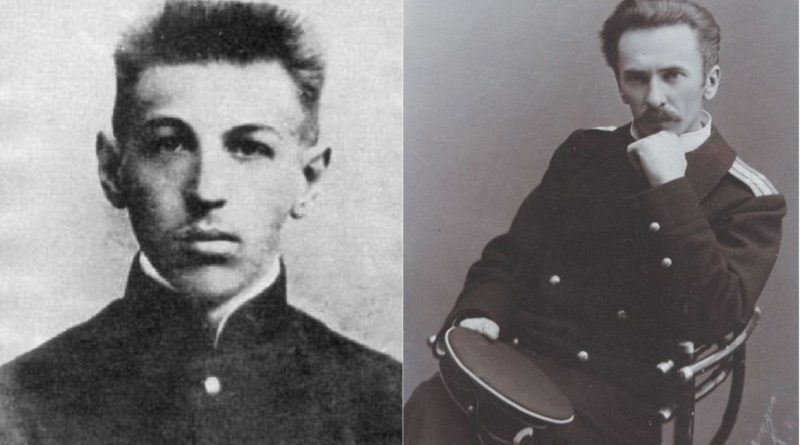

13-летний юноша, приехавший в 1880 году из Бердянска в Петербург поступать в Морское училище, как нельзя лучше годился для этого славного заведения. Во-первых, он был умён, благороден, преисполнен желания служить Родине, имел прекрасные манеры и тому подобное. Во-вторых, он происходил из самой что ни на есть военно-морской семьи! Его отец, тоже Пётр Петрович, плавал на линейном корабле «Двенадцать апостолов», корвете «Орест», фрегате «Успех», бриге «Диамид», а в дни первой Севастопольской обороны командовал батареей на Малаховом кургане. Дослужившись до вице-адмирала, отец в конце концов сделался градоначальником Бердянска. А дядя, Владимир Петрович Шмидт, и вовсе был полным адмиралом и первым по старшинству лицом на российском флоте. К слову, мать Пети, происходившая из князей Сквирских (обедневших потомков польских королей и литовских великих князей), в том же Севастополе служила у Пирогова сестрой милосердия.

13-летний юноша, приехавший в 1880 году из Бердянска в Петербург поступать в Морское училище, как нельзя лучше годился для этого славного заведения. Во-первых, он был умён, благороден, преисполнен желания служить Родине, имел прекрасные манеры и тому подобное. Во-вторых, он происходил из самой что ни на есть военно-морской семьи! Его отец, тоже Пётр Петрович, плавал на линейном корабле «Двенадцать апостолов», корвете «Орест», фрегате «Успех», бриге «Диамид», а в дни первой Севастопольской обороны командовал батареей на Малаховом кургане. Дослужившись до вице-адмирала, отец в конце концов сделался градоначальником Бердянска. А дядя, Владимир Петрович Шмидт, и вовсе был полным адмиралом и первым по старшинству лицом на российском флоте. К слову, мать Пети, происходившая из князей Сквирских (обедневших потомков польских королей и литовских великих князей), в том же Севастополе служила у Пирогова сестрой милосердия.

В Морском училище царили жёстокие нравы, бывало, что старшие курсанты затачивали на точильном камне ногти младшим, что, между прочим, очень больно, а то заставляли на ночь чесать себе пятки. К Пете Шмидту всё это не относилось. Все знали, что в увольнительную он ходит на Английскую набережную, в дом дяди-адмирала (интересно, что путь его лежал по Николаевской набережной и Николаевскому мосту — тому самому, что позже назовут его собственным именем). И даже его лучшего друга — Михаила Ставраки — трогать опасались. Кстати, в те времена считалось, что именно Ставраки — оригинал и отчаянная башка, а не Шмидт. Это ведь Миша Ставраки сигал с Николаевского моста в Неву, вплавь добирался до училища и весело отправлялся на гауптвахту. А Петя Шмидт всё больше играл на скрипке и по субботам даже давал концерты в Летнем саду.

Однако к окончанию училища всех удивил именно Шмидт — оказывается, он входил в тайный кружок по изучению идей Чернышевского, Добролюбова и Герцена. Охранка вышла на след, мичманы Черневский и Шелгунов были осуждены на каторжные работы, ещё трое сосланы в Сибирь. Участие Пети Шмидта дяде удалось как-то замять. О, если б это был единственный раз, когда Владимиру Петровичу пришлось просить за племянника!

Казалось, молодой Шмидт взялся за ум, два года он прослужил на флоте, в восьмом Балтийском экипаже без каких-либо сюрпризов, был офицер как офицер, разве что довольно либеральный. На флоте его любили: симпатичный человек, общительный, открытый, незаменим в кают-компании и на скрипке играет. И тут новый скандал, да ещё какой! Это было что-то совсем неслыханное: Пётр женился на продажной женщине. Первым к Домникии Гавриловне начал похаживать Миша Ставраки — возмужавший, рослый, курчавый, с толстыми губами, толстым задом, очень шумный и самоуверенный. Петя — тонкий, нервный, с лучистыми глазами и грустной улыбкой — тоже как-то навестил Домникию Гавриловну. «Жаль мне её стало невыносимо. И я решил спасти эту женщину. Пошёл в банк, у меня там было 12 тысяч, взял эти деньги и всё отдал ей. На другой день, увидев, как много душевной грубости в ней, понял: отдать тут нужно не только деньги, а всего себя. Чтобы вытащить её из трясины, решил жениться», — объяснял Шмидт товарищам. Подобный путь спасения заблудших, конечно, практиковался среди либерального студенчества, и писатель Куприн отразил это в повести «Яма». Но чтобы такое сотворил юноша из родовитой, известной и уважаемой семьи, да ещё офицер — это уж нонсенс! Да что там, просто безумие! Больше всех был поражён Миша Ставраки.

Этот брак убил отца — Пётр Петрович проклял сына и вскоре умер (матери к тому времени давно уже не было в живых). На долгие годы рассорил Петю с сестрой (она не простила ему смерти отца). Стоил ему карьеры, ведь по негласному кодексу морской офицер мог жениться только на дворянке. Любого другого выгнали бы со службы, Шмидта, памятуя о дядюшке, — нет. Но в кают-компаниях стоял теперь такой ропот, столь многие не хотели подавать молодому человеку руку и столь часто в отношении Домникии Гавриловны раздавались дерзкие и оскорбительные реплики, что далее оставаться на флоте для «преступника» сделалось невыносимо. Дело кончилось пощёчиной, которую он отвесил одному офицеру, коротким арестом и отставкой.

Но самое худшее было даже не это. Оказалось, что спасти чужую жизнь, пожертвовав своей собственной, невозможно! Душевной грубости в Домникии ничуть не убавилось. Она смертельно завидовала чужому богатству, закатывала истерики, курила папироски без счету, дни напролёт пила вино и ещё открыто изменяла мужу. «Мать моя была настолько ужасна, что приходится поражаться нечеловеческому терпению и воистину ангельской доброте моего отца, вынесшего на своих плечах 17-летнее каторжное ярмо семейного ада», — писал Евгений Шмидт.

Но жена, как известно, не рукавица, с белой ручки не стряхнёшь и за пояс не заткнёшь. Пришлось Петру Петровичу смириться и как-то выстраивать жизнь заново. Для чего требовалось новое поприще. Он избрал воздухоплавание, ездил учиться в Париж, к знаменитому аэронавту Эжену Годару. Домникию взял с собой, водил в Лувр, пытался пробудить в ней интерес к прекрасному — без толку. Она только рассматривала шляпки посетительниц, а Венеру Милосскую нашла скучной и глупой. Всё было тщетно, в том числе и затея с аэронавтикой. Взяв псевдоним Леон Аэр, Пётр купил воздушный шар и принялся было гастролировать по России. В Петербурге посмотреть на его полёт собралась толпа, сбор превзошёл самые смелые ожидания. Но шар не поднялся в воздух — лег на бок и зашипел: водород вытекал сквозь не пойми откуда взявшуюся щель. Пришлось возвращать деньги за входные билеты и подсчитывать убытки. Примерно то же самое вышло с выступлениями в Риге, в Москве, в Киеве — аэронавт из Шмидта категорически не получился!

И снова выручил дядя, выхлопотав для племянника зачисление в Русское общество пароходства и торговли — сначала ревизором, а потом и капитаном. В качестве торгового моряка Шмидт даже прославился, совершив героический поступок. Когда его судно село на камни у датского острова Мен, Пётр Петрович отправил всю команду на берег и остался на судне один, 16 дней ежеминутно рисковал жизнью (корабль мог в любой момент разлететься в щепки), но дождался помощи, а когда спас и судно, и товар, перед комиссией взял вину на себя, хотя на самом деле виноват был помощник, заснувший на вахте.

А тут разразилась Русско-японская, офицеров запаса стали призывать, и Пётр Петрович оказался старшим офицером угольного транспорта «Иртыш». Предполагалось, что вскорости ему подберут место получше. Но Шмидт рассорился с командиром эскадры, отказавшись выполнить приказ. Ведь «Иртыш» простоял на приколе в Либаве восемь месяцев без всякого дела, а тут вдруг пришла шифровка, что следует срочно, всего в три дня, загрузить восемь тонн угля и соединяться с эскадрой. Приказ был нереальным, и капитан решил выступать без угля, наскоро заполнив грузовые отсеки водой, чтобы судно выглядело, как тяжелогружёное. Тут старший офицер Шмидт позволил себе повысить голос: «Эскадре нужен уголь, а не вода!» И угодил под арест, а вскоре был списан с «Иртыша».

И снова вмешался дядя — добился, чтоб Петра Петровича перевели на Черноморский флот, командовать отрядом из двух миноносцев. Но тут Шмидт совершил последнюю в своей карьере, но, увы, не последнюю в жизни ошибку. Легкомысленно положил казённую сумму — две с половиной тысячи рублей, которые следовало доставить по новому месту службы, в карман тужурки да и заснул в поезде. Разумеется, его обчистили! Дело неминуемо кончилось бы военно-полевым судом, если бы не новое, и последнее, благодеяние Владимира Петровича Шмидта. Дядя сам внес требуемую сумму и замял неприятную историю. В качестве наказания Петра Петровича отправили в отставку без присвоения полагающегося звания капитана второго ранга, без пенсии и без права ношения мундира!

Все, конечно, понимали, что похитить или растратить чужие деньги Шмидт не мог, в его офицерской чести никто не сомневался. Всех поражало другое: как он, уже далеко не юный и не глупый, мог так легкомысленно забыть об элементарных мерах безопасности! Разгадка была проста и совершенно в стиле этого импульсивного человека: он замечтался! Просто в том поезде случилось ещё кое-что, на взгляд Петра Петровича, поважнее потери казённых денег, репутации и службы. Он встретил женщину…

Все, конечно, понимали, что похитить или растратить чужие деньги Шмидт не мог, в его офицерской чести никто не сомневался. Всех поражало другое: как он, уже далеко не юный и не глупый, мог так легкомысленно забыть об элементарных мерах безопасности! Разгадка была проста и совершенно в стиле этого импульсивного человека: он замечтался! Просто в том поезде случилось ещё кое-что, на взгляд Петра Петровича, поважнее потери казённых денег, репутации и службы. Он встретил женщину…

Ещё о прекрасных порывах

Впервые он увидел её не в поезде, а несколькими часами раньше — на ипподроме в Киеве. Дама сидела перед ним, и даже лица её Шмидт не рассмотрел, только тонкую нежную шею и спину, удивительно прямую, напряженную, будто дама вот-вот готова вскочить и броситься к кому-то навстречу. Пётр Петрович не мог отвести взгляда от этой спины, дама в конце концов почувствовала этот взгляд и обернулась. Пристально посмотрев на дерзкого незнакомца сквозь вуаль, она громко сказала своей спутнице: «Пойдем отсюда, здесь становится утомительно», поднялась и ушла. И Пётр Петрович вдруг почувствовал себя осиротевшим.

А через несколько часов он сел в поезд, чтобы ехать в Севастополь. И — о чудо! — в его купе вошла та самая дама! Сквозь вагонную полутьму, в неверном и колышащемся свете керосиновой лампы, Пётр Петрович силился рассмотреть её лицо — оно показалось ему нездешне красивым! Как случается с попутчиками, они разговорились, и Шмидт с ходу объявил их встречу судьбоносной, удивительной, волшебной! Их разговор занял не больше 40 минут — Зинаида Ивановна (так звали даму) сошла в Дарнице, но сколько же было переговорено! Она замужем, и вполне благополучно, а счастье? Ну, счастья-то как раз, кажется, и нет. Он недавно разведён (Домникия Гавриловна нашла себе присяжного поверенного, женатого, зато богатого, ушла из дома, завела особняк и рысаков). Живет с сыном, которого обожает. Его товарищи в плену у японцев, многие погибли, а он сам теперь едет к новому месту службы и надеется ещё послужить России. Расставаясь, он попросил разрешения писать. Весь остаток пути он думал о своей новой знакомой, вспоминал мерцание её глаз, её дивный голос, её рассудительные речи, её ласковые интонации. Замечтавшись, он заснул; в этот-то момент деньги и исчезли.

Так завязалась переписка, длившаяся семь месяцев. Шмидт писал почти ежедневно, рассказывал о себе много и откровенно: о своем сыне, своей службе, своих неприятностях и своих мыслях. Она сначала отвечала сдержанно, и Пётр Петрович упрекнул: «Я люблю музыку и смотрю на каждую неделовую переписку, как на дуэт. Наш дуэт начался, и первый звук Вашей скрипки дал диссонанс! Но я знаю, что этот диссонанс быстро перейдет в спокойное созвучие». Так и случилось. «Наша мимолётная, обыденная, вагонная встреча, наше медленно, но идущее всё вглубь сближение в переписке, моя вера в Вас — всё это наводит меня часто на мысль о том, пройдём ли мы бесследно друг для друга. И если не бесследно, то что принесём друг другу: радость или горе?» — писал Шмидт из Севастополя, где так и остался после отставки. А куда ему было ехать?

Тем временем началась осень — страшная для Севастополя осень 1905 года. Россия уже вовсю пылала революцией, бастовали все. В «Санкт-Петербургских ведомостях» иронизировали, что, мол, на Кубани забастовали воры и обещали две недели не воровать, протестуя против притеснений от полицейских властей. Бастовала Одесса, летом взбунтовался броненосец «Князь Потёмкин Таврический» и исчез — его искали по всему Чёрному морю, у берегов Румынии, Болгарии, Турции…

В Севастополе заваруха началась только в октябре — после опубликования царского манифеста о даровании политических свобод, в том числе свободы личности, совести, слова, собраний. Кроме того, там было обещано не применять репрессий против лиц, не угрожающих обществу явно. А в Севастополе тем временем тюрьмы были забиты политическими заключёнными, и у входа на приморский бульвар красовалась табличка: «Собакам и нижним чинам вход запрещён».

18 октября был митинг. Пётр Петрович, казалось, давно оставивший студенческие мечтания о социальной справедливости, оказался на нём случайно, и уж тем более сам от себя не ожидал, что возьмёт слово. Но что-то толкнуло его выйти на трибуну. Он говорил ярко и убедительно. Призвал городские власти освободить из тюрьмы политических заключённых, раз уж сам государь разрешил свободу совести. Его слова подхватили другие, и вот уже толпа ринулась к тюрьме — освобождать заключённых самостоятельно. Что оставалось Петру Петровичу, как не встать во главе этой стихийной демонстрации? Вот только по дороге их встретили казаки, восемь человек зарубили насмерть, ещё пятьдесят ранили. На другой день город закипел митингами протеста. Восставшие избрали 28 депутатов, среди них — Шмидта. Ещё бы! Золотопогонник, пусть и отставленный, а ведь тоже за народ! Так один необдуманный порыв, несколько неосторожно сказанных слов поставили Петра Петровича на путь, с которого уже невозможно было свернуть…

Потом были похороны тех восьми убитых, и Шмидт снова выступал. Его речь угодила чуть ли не во все российские газеты. Рефреном в его речи звучало «клянёмся!» — клянёмся, что не простим, что добьёмся, что не отступим, что пойдём до конца… На следующий день Шмидта, как и следовало ожидать, арестовали. Отвезли на броненосец «Три святителя» и заперли в канатном ящике без окон. «По моей коробке, в которой я сижу, можно сделать только два шага. Чтобы не задохнулся, воздух мне накачивают через трубу», — писал Пётр Петрович Зинаиде. Вскоре начались невыносимая головная боль, резь в глазах, сильнейшая невралгия. Врачи настаивали, чтобы арестанта перевели в более подходящее место. А тем временем в городе создан Совет матросских, солдатских и рабочих депутатов, и Шмидт провозглашён пожизненным депутатом. Общественность потребовала своего депутата освободить. Вице-адмирал Чухнин — ещё недавно крутой на расправу, лично приказавший расстрелять четырёх матросов за бунт на «Пруте» — вынужден был пойти на уступки и приказал освободить Шмидта. А ведь посиди тот ещё немного в своём ящике, судьба, может, и пощадила бы его… Но дело неминуемо катилось к развязке!

«Командую флотом!»

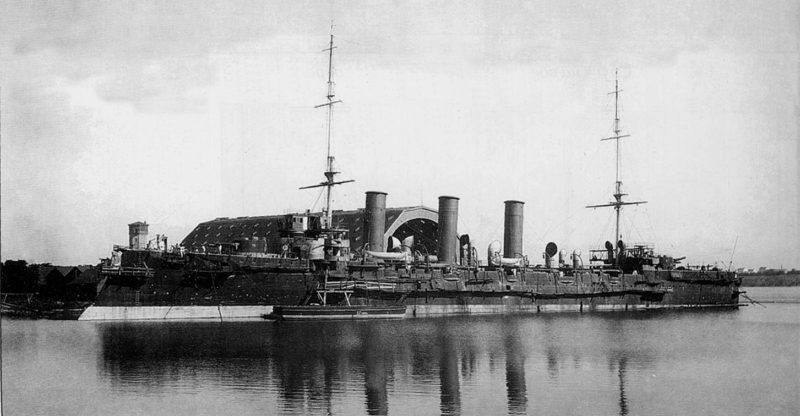

Поводом к мятежу на крейсере «Очаков» была жестокость командира Глизяна, ставившего на часы матросов с тяжёлыми мешками песка на шее, чтоб не заснули. Офицеры едва успели покинуть корабль, предварительно выпустив жидкость из компрессоров орудий. И восставшая команда оказалась заложницей собственной смелости: управлять крейсером никто из матросов не мог — тут требовалась офицерская квалификация. Тогда «очаковцам» пришло в голову обратиться за помощью к Шмидту — единственному морскому офицеру, вставшему на сторону революции.

Матросы с «Очакова» пришли к Петру Петровичу 13 ноября, а на 15-е у него уже был куплен билет к сестре в Киев. Ещё два дня, и он бы уехал из Севастополя! Не успел… Он поздоровался с пришедшими за руку, усадил их вместе с собою за стол, продемонстрировав невиданный демократизм. Матросы были совершенно очарованы приемом! А Шмидт… Кто знает, что заставило его пойти на эту обречённую на провал авантюру? Может, он, как и в случае со своей женитьбой, снова решил, что нельзя отказывать людям, которым имел неосторожность подать надежду…

Облачившись в форму капитана второго ранга (на которую вообще-то не имел права после отставки), он отправился на «Очаков». Почести ему оказали поистине адмиральские! Команда выстроилась вдоль борта и трижды грянула «Ура!». Вскоре с «Очакова» сигнальными флажками было передано: «Командую Черноморским флотом. Шмидт». Ещё он велел послать срочную телеграмму государю императору, в которой потребовал созыва Учредительного собрания. «Кто этот подлец Шмидт? Неужели родственник Владимира Петровича?» — удивлялись во дворце.

Что случилось в эти дни с милейшим, тишайшим Петром Петровичем? Какие наполеоновские планы вдруг зароились в его мечтательном уме? Шмидт на ходу придумал план захвата Севастополя, затем Перекопа, затем план отделения Крыма от России, затем покорения Одессы и Херсона и в результате образования Южно-русской социалистической республики с ним самим, Шмидтом, во главе! Что это было? Наивность? Болезнь? Несколько раз за эти дни Пётр Петрович терял сознание, у него поднималась температура, безумно болела голова. Приглашённый врач заподозрил воспаление мозга.

Как бы там ни было, затеянное Шмидтом дело поначалу пошло неплохо. На миноносце «Свирепый» Пётр Петрович лично обошёл всю эскадру и убедил присоединиться к восстанию команды десяти кораблей! Удалось захватить в плен 150 офицеров — их всех свезли на «Очаков». Шмидт объявил их заложниками и грозился вешать, начав с самого старшего по званию, если верные царю войска посмеют сунуться к восставшим (Пётр Петрович Шмидт? Кого-либо вешать? Сомнительно, что такое было возможно).

Первая неудача случилась, когда Шмидт хотел освободить арестованных матросов, заключённых на учебном корабле «Прут». Этот корабль взбунтовался ещё в июне, одновременно с «Потёмкиным». Теперь же сделался тюрьмой. Пётр Петрович со своей абордажной командой ворвался на «Прут» и потребовал ключи от трюмов с арестованными. Лейтенант Викорст — соученик Шмидта по Морскому училищу — выкинул ключи за борт. В Севастопольской бухте чуть не на каждом корабле служили однокашники Петра Петровича, и все они теперь стали ему врагами. Ратьков крикнул: «Шкура матросская, подлец, презираю тебя». Радецкий пытался уговорить — мол, ты ослеплён, Петя, сила не за тобой.

Самое паршивое, что воевать Шмидту был решительно нечем — все корабли, оказавшиеся в его распоряжении, были предусмотрительно разоружены офицерами. Но Пётр Петрович придумал, что делать! От возможной атаки с берега он решил прикрыться, выставив между «Очаковым» и Севастополем минный транспорт «Буг» с полной загрузкой морских мин. Ведь любое попадание в эту огромную плавучую пороховую бочку снесло бы с лица земли полгорода! За «Бугом» отправился катер «Удалец» и привёл бы его, не подоспей вовремя канонерская лодка, которой командовал… Миша Ставраки! «Удальца» подбили, а команда «Буга», испугавшись и правда поджечь Севастополь, открыла кингстоны. И тут же в «Очаков» стали стрелять из сотни береговых орудий! Вот как описывает дальнейшее Куприн, оказавшийся в это время в городе: «Посредине бухты огромный костёр, от которого слепнут глаза и вода кажется чёрной, как чернила. Три четверти гигантского крейсера — сплошное пламя. Остаётся целым только кусочек корабельного носа… И потом вдруг что-то ужасное, нелепое, что не выразить на человеческом языке, — крик внезапной боли, вопль живого горящего тела, короткий, пронзительный, сразу оборвавшийся крик. А крейсер беззвучно горел, бросал кровавые пятна на чёрную воду. Больше не слышно криков. Крейсер горит до утра. До самой смерти не забуду я этой чёрной воды и этого громадного пылающего корабля, последнего слова техники, осуждённого вместе с сотнями человеческих жизней на смерть».

Самое паршивое, что воевать Шмидту был решительно нечем — все корабли, оказавшиеся в его распоряжении, были предусмотрительно разоружены офицерами. Но Пётр Петрович придумал, что делать! От возможной атаки с берега он решил прикрыться, выставив между «Очаковым» и Севастополем минный транспорт «Буг» с полной загрузкой морских мин. Ведь любое попадание в эту огромную плавучую пороховую бочку снесло бы с лица земли полгорода! За «Бугом» отправился катер «Удалец» и привёл бы его, не подоспей вовремя канонерская лодка, которой командовал… Миша Ставраки! «Удальца» подбили, а команда «Буга», испугавшись и правда поджечь Севастополь, открыла кингстоны. И тут же в «Очаков» стали стрелять из сотни береговых орудий! Вот как описывает дальнейшее Куприн, оказавшийся в это время в городе: «Посредине бухты огромный костёр, от которого слепнут глаза и вода кажется чёрной, как чернила. Три четверти гигантского крейсера — сплошное пламя. Остаётся целым только кусочек корабельного носа… И потом вдруг что-то ужасное, нелепое, что не выразить на человеческом языке, — крик внезапной боли, вопль живого горящего тела, короткий, пронзительный, сразу оборвавшийся крик. А крейсер беззвучно горел, бросал кровавые пятна на чёрную воду. Больше не слышно криков. Крейсер горит до утра. До самой смерти не забуду я этой чёрной воды и этого громадного пылающего корабля, последнего слова техники, осуждённого вместе с сотнями человеческих жизней на смерть».

Пётр Петрович с сыном Женей успели спастись с гибнувшего судна, спрыгнув за борт. В воде их подобрал верный Шмидту миноносец, но уйти далеко не успели — друзья юности перехватили корабль и нашли беглецов в машинном отсеке, мокрых и перемазанных. Николай II в те дни писал: «Ещё одна тяжёлая неделя прошла. Покончили с мятежом. Какой-то прогнанный со службы офицер, бывший лейтенант Шмидт, объявил себя командующим «Очакова». Его, конечно, придётся расстрелять».

И снова друг детства

Узнав о том, что Шмидт арестован, заключён в крепости города Очакова и ему грозит смертный приговор, Зинаида Ивановна Ризберг уговорила мужа отпустить её туда. Добиться свидания было непросто, но ей удалось! «Завтра утром ты войдешь ко мне, чтобы соединить свою жизнь с моею и так идти со мной, пока я живу. Мы почти не видались с тобою никогда… Духовная связь, соединившая нас на расстоянии, дала нам много счастья и много горя, но единение наше крепко в слезах наших, и мы дошли до полного, почти неведомого людям духовного слияния в единую жизнь», — написал в тот день Пётр Петрович.

И вот два жандарма уселись у двери на табуретках, Зинаиде Ивановне велели войти, чрез минуту в сопровождении ротмистра появился заключённый. Увидев его, Ризберг поразилась! Постарел, поседел, на лице глубокие морщины — ему можно было дать теперь не меньше 50 лет. Впрочем, и Шмидт смотрел на неё с плохо скрываемым разочарованием. Ведь в каземат сквозь окна щедро проникали солнечные лучи, и Пётр Петрович смог, наконец, внимательно рассмотреть свою подругу. Ни вуали, как на ипподроме, ни полутьмы вагона с колышущимися тенями и трепетом керосиновой лампы… И Зинаида Ивановна предстала перед ним во всей своей миловидной простоте. Он едва узнавал её! Свидание продлилось не дольше 20 минут. Говорить особенно было не о чем…

Впрочем, Зинаида Ивановна не уехала. Она понимала: её долг быть рядом с терпящим бедствие Шмидтом, и неважно, что их невозможная идеальная любовь оказалась иллюзией! Свидания прекратились, когда эсеры произвели первое покушение на вице-адмирала Чухнина за Шмидта. И снова возобновилась переписка — так было даже привычнее и спокойнее. Шмидт придумал новую забаву: сочинять их с Зинаидой совместное будущее со всевозможными бытовыми подробностями. «Так мысленно мы проживём целую жизнь друг с другом!» — восхищался он. Однажды Пётр Петрович написал, что за окном только что прогудел пароход и он подумал было, что это матросы пришли его спасти, и с трепетом ждал, что будет. Но судно просто прошло мимо. Как же Зина плакала, читая эти строки!

Тем временем друзья и родные выбивались из сил, стараясь облегчить участь несчастного Шмидта. Сестра (та самая, что не разговаривала с ним долгие годы из-за позорного брака) дошла до Витте — его заступничество ничего не дало. К делу спасения Петра Петровича привлекли и бывшую жену: та написала в газету «Новое время» открытое письмо о том, что Шмидт давно страдает душевным расстройством, что у него смолоду случались приступы истерии, переходящие в судороги. Якобы сын Евгений, однажды увидев отца в таком состоянии, навсегда остался заикой. Но и попытка доказать невменяемость Шмидта провалилась. Что же касается дяди, Владимира Петровича, на этот раз он даже не пытался заступиться за племянника. Видимо, и его терпению наступил предел.

Суд состоялся в день рождения Петра Петровича. Он сам себя защищал. Сказал: «Я не могу оценивать всё происшедшее статьями закона. Я знаю один закон — закон долга перед Родиной. Не горсть матросов, нарушивших дисциплину, и не гражданин Шмидт перед вами. Перед вами на скамье подсудимых вся стомиллионная Россия, ей вы несёте свой приговор, она ждёт вашего решения». При этом вопросу, принадлежит ли он к партии социал-демократов, Пётр Петрович даже удивился и ответил, что он конституционный монархист и верности Николаю II не нарушал.

Прокурор требовал казни двенадцати зачинщиков восстания на «Очакове». Шмидт старался склонить суд вынести единственный смертный приговор — ему самому. В итоге к смерти приговорили четверых. Причём троих через расстрел, а Шмидта — через повешение, что считалось куда позорнее. Вот только повесить мятежного лейтенанта не удалось. Палача Усачёва, даром что тот ехал к месту казни замаскированным — в парике и фальшивой бороде, — в поезде застрелили. И Чухнин был вынужден распорядиться заменить виселицу на расстрел. Кстати, самого Чухнина вскоре тоже застрелили, мстя за Шмидта.

До самого последнего дня Пётр Петрович писал Зинаиде Ивановне. Она пожаловалась, что боится мышей. Шмидт ответил: «Разве в мышах не проявляется жизнь? И если бы вы умели любить жизнь во всей её глубине, то и мышей не боялись бы, да и ко мне относились бы не так сурово, потому что ведь и я, грешный, тоже проявление той же мировой жизненной энергии». И снова Зина проплакала над письмом ночь. И вот, наконец, последнее письмо Шмидта: «Прощай, Зинаида. Сегодня принял приговор в окончательной форме. Вероятно, до казни осталось дней семь-восемь. Спасибо тебе, что приехала облегчить мне последние дни. Я проникнут важностью и значительностью своей смерти, а потому иду на неё бодро, радостно и торжественно. Ещё раз благодарю тебя за те полгода жизни-переписки и за твой приезд. Обнимаю тебя, живи и будь счастлива. Твой Пётр».

Командовать расстрелом назначили Михаила Ставраки. Он почему-то не отказался. Хотя даже его мичман, вовсе не знакомый со Шмидтом, не побоялся заявить: «Я офицер, а не палач», отстегнул кортик и положил на стол. И ничего, дело сошло мичману с рук!

В три часа утра 6 марта 1906 года в камеру к Шмидту вошла охрана: «Пора готовиться!» Приговорённых на барже доставили на остров Березань. Здесь их ждали четыре гроба, вкопанные столбы и лопаты. Стреляли 48 матросов из команды Ставраки, за ними на всякий случай поставили взвод солдат с ружьями на изготовку. Шмидт усмехнулся, глядя в глаза другу детства: «Неужели ты меня так боишься?» Последние слова лейтенанта также были обращены к Ставраки: «Миша, прикажи стрелять в сердце».

Через одиннадцать лет, в мае 1917 года, останки казнённых были перевезены с острова Березань в Севастополь и перезахоронены с величайшими почестями! Что касается крейсера «Очаков», его переименовали в «Кагул». Под этим именем крейсер воевал в Первую мировую. В Гражданскую легендарный революционный корабль принадлежал Добровольческой армии, с него высаживался морской десант, доставляя немало неприятностей Красной армии. За особые заслуги крейсер снова переименовали, на этот раз в «Генерала Корнилова». Под этим именем легендарный «Очаков» и закончил своё существование где-то на турецкой верфи…

Ирина Стрельникова #СовсемДругойГород