Хармс и пораженческие настроения

Пожалуй, самые знаменитые творения, подписанные именем Даниила Хармса, — анекдоты про русских писателей, все эти «однажды Гоголь переоделся Пушкиным» и «Лев Толстой очень любил детей». Но придумал их вовсе не он, а московские художники Пятницкий и Доброхотова много позже смерти писателя. Абсурд? Да ладно, это же Хармс…

По примеру многих великих писателей однажды Хармс написал автобиографию. Начиналась она так: «Теперь я расскажу, как я родился, как я рос и как обнаружились во мне первые признаки гения. Я родился дважды. Произошло это вот как: мой папа женился на моей маме в 1902 году, но меня мои родители произвели на свет только в конце 1905 года, потому что папа пожелал, чтобы его ребенок родился обязательно на Новый год. Папа рассчитал, что зачатие должно произойти 1 апреля, и только в этот день подъехал к маме с предложением зачать ребенка. Первый раз папа подъехал к моей маме 1 апреля 1903 года. Мама давно ждала этого момента и страшно обрадовалась. Но папа, как видно, был в очень шутливом настроении, не удержался и сказал маме: «С первым апреля!» Мама страшно обиделась. Пришлось ждать до следующего года». Дальше Хармс в больших подробностях поведал, как папа ещё пару раз подъезжал к маме на 1 апреля, пока не состоялось зачатие. Как он, Даниил, родился недоношенным, и папа велел засунуть его обратно, но впопыхах засунули не туда, так что доктору пришлось давать маме английской соли, чтобы Хармс родился снова. Потом до Нового года его якобы поместили в инкубатор. «В инкубаторе я просидел четыре месяца. Помню только, что инкубатор был стеклянный, прозрачный и с градусником. Я сидел внутри инкубатора на вате. Через четыре месяца меня вынули из инкубатора. Это сделали как раз 1 января 1906 года. Днём моего рождения стали считать именно 1 января».

По примеру многих великих писателей однажды Хармс написал автобиографию. Начиналась она так: «Теперь я расскажу, как я родился, как я рос и как обнаружились во мне первые признаки гения. Я родился дважды. Произошло это вот как: мой папа женился на моей маме в 1902 году, но меня мои родители произвели на свет только в конце 1905 года, потому что папа пожелал, чтобы его ребенок родился обязательно на Новый год. Папа рассчитал, что зачатие должно произойти 1 апреля, и только в этот день подъехал к маме с предложением зачать ребенка. Первый раз папа подъехал к моей маме 1 апреля 1903 года. Мама давно ждала этого момента и страшно обрадовалась. Но папа, как видно, был в очень шутливом настроении, не удержался и сказал маме: «С первым апреля!» Мама страшно обиделась. Пришлось ждать до следующего года». Дальше Хармс в больших подробностях поведал, как папа ещё пару раз подъезжал к маме на 1 апреля, пока не состоялось зачатие. Как он, Даниил, родился недоношенным, и папа велел засунуть его обратно, но впопыхах засунули не туда, так что доктору пришлось давать маме английской соли, чтобы Хармс родился снова. Потом до Нового года его якобы поместили в инкубатор. «В инкубаторе я просидел четыре месяца. Помню только, что инкубатор был стеклянный, прозрачный и с градусником. Я сидел внутри инкубатора на вате. Через четыре месяца меня вынули из инкубатора. Это сделали как раз 1 января 1906 года. Днём моего рождения стали считать именно 1 января».

Всё в этой так называемой автобиографии, включая дату рождения, совершеннейший вымысел. Даниил появился на свет 17 декабря 1905 года по старому стилю (или 30 декабря по новому), самым естественным образом и вполне доношенным. Но такие шуточки были вполне в его духе. Например, Хармс любил показывать гостям в своем альбоме фотографию родного брата Ивана Ивановича Ювачева — представительного мужчины в шляпе. «Приват-доцент университета, умница, педант, но, знаете ли, страшный брюзга и сноб!» — охотно рассказывал Даниил. Мало кто догадывался, что никакого брата у него отродясь не было.

И так – во всём. Настоящим аттракционом была ежедневная прогулка Даниила Хармса по Невскому проспекту. Среди сиротской серости и единообразия советских граждан — он, в котелке, при манишке, жилете и галстуке-бабочке, но при этом в коротких, ни на что не похожих, каких-то детских клетчатых штанишках и шерстяных чулках. Шёл невозмутимо, легко и изящно, щегольски помахивая тростью, будто нет ничего естественнее для жителя Ленинграда 30-х годов, а за ним вечно бежали, улюлюкая, мальчишки, иной раз даже кидаясь камнями. Тогда Хармс вставлял в оба глаза по моноклю и пугал сорванцов дико выпученными глазами. Он обожал мистифицировать и удивлять. К примеру, мог вдруг спросить у незнакомого человека: «Что станете делать, если на шкафу вырастет нос? Не знаете? Я лично стал бы вешать на него шляпу». Как-то раз, ожидая к себе известного доктора, Хармс вырядился в дамскую шляпку и перчатки, на плечи накинул коврик с бахромой и наполнил комнату жутким зловонием, притащив откуда-то целое ведро гнилых капустных кочерыжек, — неудивительно, что доктор и осматривать его не стал, просто развернулся и вышел прочь со словами: «Что за издевательство?!» Однажды Хармс в каком-то учреждении ошибся кабинетом и, когда ему указали на соседний, взял да и вышел в окно (на шестом-то этаже!) и перебрался куда надо по карнизу. А на вопрос, как зовут его маленькую чёрную собачку на паучьих лапках, отвечал что-нибудь вроде: «Чти память дня сражения при Фермопилах, сокращенно — Чти», а на другой день уже: «Выйди на минуточку в соседнюю комнату, я тебе что-то скажу, сокращенно — Скажу».

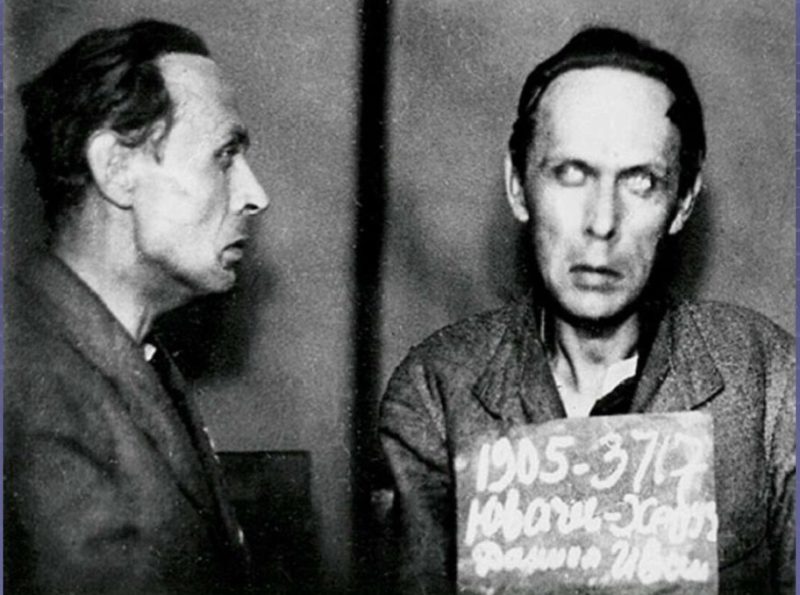

Да что там собачка! Он и собственную-то фамилию что ни день, то менял! Однажды на концерте в консерватории Даниил Иванович слушал-слушал музыку, а потом вдруг вынул из жилетного кармана изящный блокнот, карандаш и быстро-быстро принялся строчить записки, вырывая листы и передавая по рядам. В записках извещал, что отныне намерен именоваться Даниилом Ивановичем Шардам-Дуконом. Это в паспорте у него раз и навсегда (правда, карандашом и не слишком ровным почерком) к настоящей фамилии Ювачев было приписано «Хармс», а на двери квартиры, где он жил, всё время менялись таблички: то «Д. И. Хормс», то «Д. И. Ххоермс», то «Д. И. Чармс», то «Д. И. Гаарм». Когда управдом, у которого голова шла кругом от всей этой чехарды, потребовал объяснений, Даниил Иванович охотно объяснил: «Мой отец сказал мне, что пока я буду Хармс, меня будут преследовать несчастья».

Да что там собачка! Он и собственную-то фамилию что ни день, то менял! Однажды на концерте в консерватории Даниил Иванович слушал-слушал музыку, а потом вдруг вынул из жилетного кармана изящный блокнот, карандаш и быстро-быстро принялся строчить записки, вырывая листы и передавая по рядам. В записках извещал, что отныне намерен именоваться Даниилом Ивановичем Шардам-Дуконом. Это в паспорте у него раз и навсегда (правда, карандашом и не слишком ровным почерком) к настоящей фамилии Ювачев было приписано «Хармс», а на двери квартиры, где он жил, всё время менялись таблички: то «Д. И. Хормс», то «Д. И. Ххоермс», то «Д. И. Чармс», то «Д. И. Гаарм». Когда управдом, у которого голова шла кругом от всей этой чехарды, потребовал объяснений, Даниил Иванович охотно объяснил: «Мой отец сказал мне, что пока я буду Хармс, меня будут преследовать несчастья».

Мы не пироги!

Отец Хармса, Иван Павлович Ювачев, был человек по-своему не менее замечательный, чем сын. Родившись в семье царского полотера, он пошёл на флот, дослужился до мичмана, потом вступил в «Народную волю», был судим и приговорён к смертной казни. Четыре года ждал смерти в одиночной камере Шлиссельбургской крепости, пока приговор не был заменён на 10 лет каторги. Отбыв наказание, он вернулся в Петербург, женился на родовой дворянке Колюбакиной и поступил на службу — инспектировал сберегательные кассы по российским губерниям, дома бывал редко и общался с семьей главным образом по переписке. Иван Павлович дружил с Львом Толстым и накануне Даниного рождения гостил в Ясной Поляне. Он позвонил жене оттуда по телефону и сквозь чудовищные помехи (такие уж в 1905 году были телефоны) прокричал: «Будь осторожнее, роды уже близко! Родится мальчик, назовем его Даниилом!» Жена что-то возражала, но Иван Павлович оборвал: «Никаких разговоров! Я сказал — Даниилом!» Интересно, что, как бы ни экспериментировал потом Даня с фамилией, имени и отчества своего он не стремился изменить. Взрослым он так чтил своего отца, что, когда тот заходил к нему в комнату, не смел при нём не то что курить (хотя в остальные моменты жизни не вынимал изо рта трубки) — даже сесть! И ещё любые папины изречения, даже не бог весть какие оригинальные, почтительно записывал в свой дневник. Например: «Не ищи глупого — сам найдётся, ищи мудрого — нигде не найдешь…» К старости Иван Павлович окончательно сделался чудаком. Высокий, бледный, худой как скелет, он отказывался есть что-либо, кроме тюри из хлеба с водой, бродил мрачный, страшный и угрюмый или садился за стол и часами что-то писал. Все, кроме Дани, считали, что он не в своем уме. Но когда Иван Павлович умер, оставшиеся после него рукописи забрали в Казанский собор — это оказались вполне достойные религиозные трактаты на темы вроде «Между миром и монастырём» и «Тайны Царства Небесного». Революцией в семье особенно не заинтересовались и, может, не заметили бы вообще, если б их квартиру на Надеждинской улице не уплотнили. В бывшую детскую вселились две женщины: мать и дочь. Старуха-мать вечно причитала за фанерной стенкой, а дочь кричала на неё, что та мочится в постель, и так год за годом. Семье Ювачевых остались две комнаты. В одной, узкой, длинной, поселился Даниил, благо его сестра Лиза быстро вышла замуж за коммуниста, разругалась на этой почве с семьей и больше на Надеждинской не появлялась. В другой комнате поселились родители. Впрочем, очень скоро там остался один отец — мать умерла, когда Даниилу было всего пятнадцать лет. Когда её отпевали, Иван Павлович заспорил о чем-то со священником, оба раздраженно кричали, стучали палками, трясли бородами.

С десяти лет Даниил обучался в немецкой школе Петершуле, благодаря чему прекрасно знал немецкий и английский. А вот с высшим образованием у юноши не задалось — промучившись два года в Электротехникуме, он был оттуда отчислен «за отсутствием способностей». Впрочем, не расстроился и посвятил себя поэзии. До этих пор Даниил особым чудачеством не отличался. Ну разве что принёс однажды в Петершуле бог знает где раздобытую валторну и попытался на ней сыграть прямо посреди урока — но кто из мальчишек не шалит? Теперь же, двадцатилетним, Даниил вдруг назвался Хармсом (буквосочетание, над которым литературоведы тщетно ломают головы), принялся экстравагантно одеваться, дико шутить и даже обзавелся чем-то вроде тика: поминутно задерживал дыхание, словно старался справиться с икотой, а то вдруг подносил два указательных пальца к носу и притоптывал быстро-быстро правой ногой. В компании, с которой он теперь водился, все это выглядело совершенно уместным. Они называли себя то «Орденом заумников», то чинарями, то — несколько позже — обэриутами. Аббревиатура ОБЭРИУ приблизительно расшифровывалась как «Объединение реального искусства». Приблизительно — поскольку ни «Э», ни «У» не имели вообще никакого смысла. Обэриуты резвились как могли. Чего стоит хотя бы демонстрация по Петроградской стороне под лозунгами «Мы не пироги!» и «Шли ступеньки мимо кваса!». В Союзе писателей они объяснялись потом: «Мы же действительно не пироги!» 24 января 1928 года в Доме печати состоялся ставший знаменитым вечер обэриутов «Три левых часа». На самом деле представление продолжалось все восемь! Для начала на сцену выкатили шкаф, на крышке которого стоял собственной персоной Даниил Хармс, оттуда он прочёл свои — очень странные — стихи: «Из-под комода ехал всадник — Лицом красивый как молитва, — Он с малолетства был проказник, — Ему подруга бритва. — Числа не помня своего, — Держал он курицу в зубах. — Иван Матвеича свело, — Загнав печёнку меж рубах. — А Софья Павловна строга — Сидела, выставив затылок, — Оттуда выросли рога — И сто четырнадцать бутылок». Потом кто-то из этого шкафа выходил и тоже что-то такое читал из так называемой «зауми», а поэму «Домой в Заволчье» обэриуты скандировали хором.

Понятно, что их не печатали. Но сжалился Маршак: позвал обэриутов в Детскую редакцию «Лениздата», где выпускались детские книги и ещё журналы «Ёж» и «Чиж». «Меня интересует только чушь, только то, что не имеет никакого практического смысла», — честно предупреждал Хармс. Оказалось, именно это детям и нужно. «Как-то бабушка махнула, — И тотчас же паровоз — Детям подал и сказал: — Пейте кашу и сундук». Взрослых такое стихотворчество раздражало. Дети же не видели здесь ничего неестественного и легко запоминали наизусть. Два года обэриуты безмятежно спасались под благодатной сенью Детской редакции. Но в 1931-м случилось то, что не могло не случиться: их арестовали.

На допросах Хармс имел мужество валять дурака. Добровольно признался, что хотел сделать подкоп под Смольный. Зачем? А чтобы проверить, остались ли там институтки. Делал всякие фокусы с шариком: то глотал его, то вынимал из уха, а на вопрос следователя объяснил, что это — бомба. Впрочем, со стороны обвинения было продемонстрировано не меньше абсурда. Например, в деле фигурировали такие показания: «Группа Хармса — Введенского ставила себе задачей установление и распространение «зауми» как средства борьбы с Советской властью. Часто, желая поговорить о чём-либо серьезном, участники группы уходили все вместе в пивную под предлогом использования обеденного перерыва». Этим, собственно, обвинение и исчерпывалось, однако обэриутов приговорили к трём годам лагерей. Которые в последний момент были непонятно почему заменены ссылкой в любой город по выбору приговорённых — они выбрали Курск. Да и оттуда им через несколько месяцев разрешили вернуться домой. Чьё влиятельное заступничество спасло «Орден заумников», так и осталось загадкой.

На допросах Хармс имел мужество валять дурака. Добровольно признался, что хотел сделать подкоп под Смольный. Зачем? А чтобы проверить, остались ли там институтки. Делал всякие фокусы с шариком: то глотал его, то вынимал из уха, а на вопрос следователя объяснил, что это — бомба. Впрочем, со стороны обвинения было продемонстрировано не меньше абсурда. Например, в деле фигурировали такие показания: «Группа Хармса — Введенского ставила себе задачей установление и распространение «зауми» как средства борьбы с Советской властью. Часто, желая поговорить о чём-либо серьезном, участники группы уходили все вместе в пивную под предлогом использования обеденного перерыва». Этим, собственно, обвинение и исчерпывалось, однако обэриутов приговорили к трём годам лагерей. Которые в последний момент были непонятно почему заменены ссылкой в любой город по выбору приговорённых — они выбрали Курск. Да и оттуда им через несколько месяцев разрешили вернуться домой. Чьё влиятельное заступничество спасло «Орден заумников», так и осталось загадкой.

Вернувшись, Хармс первым делом отправился к психиатру и обзавелся справкой, что страдает шизофренией, — на случай новых претензий со стороны властей. И снова его диковинно разодетая фигура замелькала в помещении Детской редакции «Лениздата». За пять последующих лет Хармс выпустил больше десяти детских поэтических сборников! Одно мешало окончательно записать его в классики детской литературы: Даниил Иванович утверждал, что детей терпеть не может. Он даже со своими друзьями-обэриутами вечно ругался, называя их отпрысков гнидами. И вообще заявлял: «Я точно знаю, что детей надо уничтожать. Конечно, это жестоко, но что-то же надо с ними делать! Я бы устроил в городе центральную яму и бросал туда детей. А чтобы из ямы не шла вонь разложения, её можно каждую неделю заливать негашёной известью». Впрочем, он говорил, что не любит не только детей, но ещё старух, стариков и вообще людей. «Я уважаю только молодых, здоровых и пышных женщин. К остальным представителям человечества я отношусь подозрительно».

Как ужасно быть женатым!

Женолюбие (а кое-кто утверждал, что скорее эротомания) Хармса не знало границ! Он загорался новой страстью по нескольку раз на дню и столь же часто разочаровывался. Однажды услышал, как его страстно обожаемая женщина художница Алиса Порет сделала неправильное ударение в слове, и страшно огорчился: «В моей записной книжке у вас были одни плюсы! Теперь я вынужден поставить вам минус». Любопытная Алиса, улучив момент, заглянула в эту записную книжку и убедилась: так Хармс и сделал! Самой глубокой и серьёзной его любовью была, пожалуй, первая жена — Эстер. Её семья в 1905 году убежала от погромов в Аргентину, потом перебралась во Францию, а накануне революции вернулась. Изысканная, прекрасно воспитанная, очень хорошенькая, Эстер в первый раз вышла замуж очень рано и уже в девятнадцать лет развелась с мужем — из-за Хармса. За семь лет, прожитых с Даниилом, она раз сто сбегала от него к родителям. Это был мучительный брак. Муж необычайно пылок и до распущенности смел, жена — холодна и чопорна. Хармс истерзался сомнениями: «По моим просьбам судьба свела меня с Эстер. Мне было дано избежать этого, но я стоял на своём. Я сам виноват. Куда делось ОБЭРИУ? Все пропало, как только Эстер вошла в меня. С тех пор я перестал как следует писать и ловил только со всех сторон несчастья. Эстер чужда мне, как рациональный ум. Что же, должен я развестись или нести свой крест?» В 1932 году они все-таки развелись. Но Эстер вздохнула свободно, только когда ещё через три года Даниил снова женился — на Марине Малич. И на радостях подружилась с Мариной. Хармс же никогда не переставал думать об Эстер и любить её. Однажды, когда они со второй женой переживали самые безденежные времена, Марина, которой уже совершенно нечего было носить, по случаю купила чудесные, элегантные туфли совсем задёшево, и Хармс воскликнул: «Какие красивые! Хорошо, что ты их купила, они очень подойдут Эстер!»

Правда, когда в 1937 году Эстер арестовали — забрали всю семью, так как мужем её сестры был троцкист Кибальчич — Хармс горевать не стал и возблагодарил судьбу за то, что успел развестись. Мол, он давно говорил, что Эстер несёт с собой несчастье.

Что же касается Марины, то он женился на ней как-то неожиданно. Дело было так: в своё время брошенная матерью, она с младенчества воспитывалась в семье тетки вместе со своей двоюродной сестрой Ольгой, которая была немного старше её. И сначала Хармс ухаживал именно за Ольгой, очень красивой, сдержанной, в чём-то похожей на Эстер. В семье предполагалось, что свадьба Даниила и Ольги — дело решённое. И тут он переключился на весёлую, живую, раскованную Марину. Однажды они просто пошли в загс и расписались, чем изрядно всех удивили. Когда Марина объявила об этом дома, Ольга молчала с каменным лицом. Но Марине было наплевать! Забрав с собой старую больную бабушку, она переехала к Хармсу (старушке поставили кровать в коридоре, и в квартире стало совсем тесно). Марина была живой и раскованной, под стать Хармсу. Целыми днями молодожёны шастали по своей комнате обнажёнными, смеялись, валяли дурака и думать не думали задергивать шторы, из-за чего жители дома напротив подняли целый скандал с привлечением дворника и управдома. Но и такая жена не могла удержать Хармса возле себя.

Это началось в первый же месяц супружеской жизни. Хармс повёл Марину на показ мод, и оказалось, что все модели знают его. Они так и вешались на Даниила, зазывали за кулисы, обнимали, садились к нему на колени — Марину всё это поразило самым неприятным образом, она даже плакала. Вскоре выяснилось, что Даниил патологически не способен хранить верность. Он не пропускал ни одной женщины, благо умел им нравиться. Бывало, что, возвращаясь домой, Марина обнаруживала комнату запертой изнутри, и муж говорил ей из-за двери: «Подожди 10 минут, я тут немного занят». А бывало, что выходил за хлебом и исчезал на несколько дней, а когда жена, опросив по цепочке знакомых, находила его у очередной любовницы, кричал на неё: мол, нечего за мной шпионить! Он умудрился завести роман с женой ближайшего друга — обэриута Введенского, и вышел безобразнейший скандал. Но и это был ещё не предел: в конце концов Хармс сошелся с Ольгой, сестрой Марины. Причем просил жену не говорить никому о том, что она всё знает, чтобы не расстроить Ольгу. «Марина лежит в жутком настроении. Я очень люблю её. Но как ужасно быть женатым», — записал Даниил в дневнике. В отчаянии Марина хотела даже покончить с собой, как Анна Каренина, и даже поехала в Детское Село, стояла над рельсами на мосту, пропуская поезд за поездом, но прыгнуть так и не решилась. В довершение всех бед в 1937 году Детская редакция «Лениздата» была разгромлена, Маршак сбежал в Москву, и Хармсу стало негде печататься. Очень скоро и есть стало нечего. Как-то раз Марина весь день пролежала на диване слабая от голода, а вечером пришел Даня и молча положил ей в рот кусочек сахара, невесть где раздобытого. Он уговаривал её уйти в лес, бросив всё, взяв с собой только Библию, жаловался, что ему страшно. Марина плакала и говорила, что уйти они не могут, потому что какой может быть лес, если у них даже нет валенок.

Зато именно в эти четыре года, прожитых на хлебе и воде, Хармс писал больше, чем когда-либо. «У меня срочная работа. Я дома, но никого не принимаю. И даже не разговариваю через дверь. Я работаю каждый день до 7 часов». При этом «срочную работу» никто и не думал печатать! Хармс работал на свою будущую славу, которая в итоге настигла его лишь после смерти. Он писал свои «случаи» — ни на что не похожие абсурдистские рассказы. Вот хотя бы «Сундук»: «Человек с тонкой шеей забрался в сундук, закрыл за собой крышку и начал задыхаться». Далее идёт описание мук этого задыхающегося человека, при этом он думает: «Я увижу борьбу жизни и смерти. Жизнь знает способ своей победы: для этого жизни надо заставить мои руки открыть крышку сундука. Посмотрим, кто кого». А потом все вдруг делается хорошо, сундук сам собой куда-то исчезает, человек оказывается на полу и говорит: «Значит, жизнь победила смерть неизвестным для меня способом». Или вот анекдот из жизни Пушкина: «Когда Пушкин сломал себе ноги, то стал передвигаться на колесах. Друзья любили дразнить Пушкина и хватали его за эти колеса. Пушкин злился и писал про друзей ругательные стихи. Эти стихи он называл «эрпигармами». Те анекдоты о русских писателях, которые Хармс действительно сочинил сам, от тех, что ему только приписывают, отличались меньшей долей иронии и большей — чистого абсурда. Он как никто умел передать фантасмагоричность и абсурдность самой жизни. Хотя многим читателям его творчество представляется забавной, но бессмысленной игрой. Сам же Даниил Иванович и не надеялся понравиться всем. Говорил: «Есть несколько сортов смеха. Есть средний сорт смеха, когда смеется весь зал, но не в полную силу. Есть сильный сорт, когда смеется только часть зала, но уже в полную силу, а другая часть молчит. Первый сорт смеха требует эстрадная комиссия от эстрадного актера, но второй сорт смеха лучше. Скоты не должны смеяться».

За своё высокомерие он в конце концов и поплатился. Ну не желал Хармс изменять излюбленному стилю жизни и даже по случаю войны не стал вносить коррективы хотя бы в манеру одеваться! А подозрительные граждане всё чаще и чаще принимали его за шпиона. «Даниил Иванович, да оставьте вы хоть на время свои штучки!» — увещевали его в ленинградской писательской организации, где уже раз десять приходилось удостоверять его личность. «С какой стати?» — изумлялся Хармс.

«Даня уехал к Николаю Макаровичу, — написала в конце августа 1941 года Марина своим друзьям. — Я осталась одна, без работы, без денег. Что со мной будет, я не знаю, но знаю только, что жизнь для меня кончена с его отъездом». «Отъезд к Николаю Макаровичу» — это был всем понятный шифр, означавший арест. Хармса арестовали за пораженческие настроения и потенциальную неблагонадежность (и в этом слышится что-то сродни хармсовскому «Калугина сложили пополам и выкинули его как сор»). Тюремные врачи признали его невменяемым, что позволило избежать лагеря, но принудительное лечение в специальной психиатрической больнице было немногим лучше. Даниил Иванович умер 2 февраля 1942 года, вероятно от голода.

А вот Маринина жизнь, как оказалось, совсем не была кончена, мало того, её ещё ожидали невероятные приключения! Несмотря на арест Хармса, её вместе с женами других, благонадежных, писателей вывезли из блокадного Ленинграда на Кавказ. Там она попала под оккупацию, была увезена в Германию и служила в кухарках у одной свирепой фрау. После освобождения, чтобы не возвращаться в Россию, выдала себя за француженку и попала в Париж, где встретила свою непутевую мать. У той был молодой муж, Михаил Вышеславцев, Марина его у матери отбила и родила ему сына Дмитрия. Потом уехала в Южную Америку, где бросила Вышеславцева и снова вышла замуж за представителя знаменитой русской фамилии Дурново, работавшего в Венесуэле таксистом. Чем в очередной раз доказала: изображая мир абсурдным и алогичным, Хармс в общем-то не сильно преувеличивал…

Ирина Стрельникова

#Совсем_Другой_Город #экскурсии_по_Москве