Три Пушкина, две Керн и один Глинка

Однажды Анна Керн, в которую в ту пору Глинка был мучительно влюблен, дала ему листок с пушкинскими стихами «Я помню чудное мгновенье» и попросила написать на них романс. Глинка сказал, что листок потерял. Сочинять романс он не захотел — отчасти из ревности, отчасти из обиды за Анну Петровну, о которой Пушкин, хоть и посвятивший ей эти гениальные стихи, отзывался неуважительно. А через 12 лет Глинка всё же написал такой романс — правда, посвятил его Керн. Правда, уже другой…

На дворе мороз, но в жарко натопленной горнице жужжат мухи. Полуторагодовалый Миша Глинка, в ватных панталончиках и меховой душегрейке, сидит на толстом ковре — выползать на дощатый пол ему строго-настрого запрещают: а ну как замёрзнет! Мишу увеселяют две дворовые девки с мешками на головах: дурашливо всплескивают руками, кудахчут по-индюшачьи, падают. Хозяйка дома, Мишина бабушка, сидит тут же, умильно поглядывая на мальчика. Тут в горницу входит мать: «Как же душно-то у вас! Хоть бы дверь отворили!» «Ну-ну, это ты на своей половине распоряжайся как знаешь, а у нас нечего сквозняки устраивать, — вступает в бой бабушка. — Одного сына уморила, а Мишеньку не дам!» Мать вспыхивает, наспех целует ребенка и со словами «До завтра, сынок!» выходит из комнаты.

Родители — Иван Николаевич Глинка и Евгения Андреевна, в девичестве Глинка-Земелька — были троюродными братом и сестрой и обвенчались тайно, вопреки воле семьи. Братья Евгении Андреевны даже гнались за ней, когда она бежала из дому, и догнали бы, если б жених не велел своим людям разрушить мост через Десну: пока братья скакали в объезд, молодые успели обвенчаться. И хотя Евгения Андреевна происходила из куда более богатой и образованной ветви семейства, свекровь этого брака тоже не одобряла и невестку притесняла как могла. И уж во всяком случае Мишеньку у матери отобрала решительно, под тем предлогом, что первый ребенок Евгении Андреевны умер от крупа.

Мишу на улицу почти не выпускали, и о внешнем мире он получал представление только по звукам, доносившимся сквозь наглухо закупоренное окно. Однажды на кухне упал медный таз. Звук поразил Мишу, и он, схватив таз, стал бить по нему палочкой. Бабушка догадалась, что это значит: Миша подражал звонарю. Самовластная хозяйка в своем имении, бабушка распорядилась снять с колокольни маленькие колокола и принести в дом. Эти колокола стали главной и чуть ли не единственной Мишиной забавой.

Мише было 6 лет, когда бабушка умерла и родители наконец получили доступ к его воспитанию. Но было уже поздно. Робость, вялость, болезненность и «мерзлявость» в нем оказались неистребимы. («Не мальчик, а мимоза!» — сердился отец.) Зато он оказался поразительно музыкален и за фортепьяно просиживал целые дни.

В 1812-м Глинке шел девятый год. Их Новоспасское было недалеко от Смоленска, где уже шли бои, чуткое ухо Миши различало дальний отзвук канонады. Родители решили уехать в глубь страны, в Орловскую губернию, к родственникам. Двинулись в путь целым обозом: 10 возов с узлами, мебелью… Выехав на столбовую дорогу, влились в целый поток таких же обозов: все смоленское дворянство тронулось в путь. А навстречу шли отряды ополченцев, вооруженных чем попало: охотничьими ружьями, вилами, рогатинами и топорами.

Вернувшись после изгнания Наполеона в свое Новоспасское, Глинки узнали, что и их крестьяне во главе с приходским священником, когда-то учившим Мишу грамоте, воевали с Наполеоном. Рассказы их были так красноречивы, так глубоко врезались в детскую память, что, поступая в Царскосельский лицей, Миша на вопрос учителя о героях недавней войны не моргнув глазом стал перечислять: «Кутузов, Барклай, батюшка Иоанн, Багратион, Савелий Прохоров». А на вопрос: «Кто такие эти батюшка Иоанн да Савелий Прохоров?» — удивился: «Как кто? Священник и садовник в Новоспасском…»

В Царскосельский лицей 11-летнего Глинку определили в 1815 году, когда 16-летний Пушкин уже слыл там местной знаменитостью. Но в лицее эти двое не познакомились: Миша, проучившись полгода, заболел корью и с тех пор из лазарета почти не вылезал. Перебегать из натопленного главного здания в столовую через холодную стеклянную галерею, как другие лицеисты, ему, приученному бабушкой к теплу, оказалось противопоказано.

Пришлось отцу перевести Мишу в другой пансион, в Петербурге. Благо преподавателем там устроился молодой родственник Глинок, только-только окончивший Царскосельский лицей Вильгельм Кюхельбекер, и можно было поселить болезненного Мишу не в общей спальне учеников, а у Кюхельбекера. Мишиным одноклассником и ближайшим другом стал Лева Пушкин, внешне очень похожий на старшего брата. Сам Александр Сергеевич часто заходил в пансион: то к Леве, то к другу Кюхельбекеру. И как-то раз услышал, как Миша импровизирует на рояле. «А ведь вы музыкант преотличный!» — сказал Пушкин, имевший, как и многие гении, чутье на чужую одаренность. Пушкина вскоре выслали в Бессарабию, и с Глинкой он снова повстречался только через 7 лет. И по одной особенной для Михаила причине это была весьма знаменательная встреча!

Вавилонская блудница, или гений чистой красоты?

Дело было весной 1827 года. Глинка — уже не школьник, а молодой чиновник, титулярный советник Совета путей сообщения (на службу он, впрочем, ходил крайне редко, ссылаясь на вечные свои болезни), очень маленького роста, хилый, вечно мерзнущий и очень нервный — прогуливался в Юсуповском саду и встретил Пушкина рука об руку с нарядной, очень красивой дамой. «Анна Петровна Керн», — представил ее Александр Сергеевич. А она окинула Михаила чувственным и томным взглядом, от которого его обдало незнакомым доселе жаром. К дамскому интересу невзрачный Глинка не привык. В Анну Петровну Глинка влюбился так, как может влюбиться только болезненно-впечатлительный юноша в зрелую и опытную светскую красавицу. Он пал к её ногам и знать не хотел о том, о чем судачил весь Петербург: репутация у мадам Керн была прескверная.

Выданная в 16 лет замуж за 52-летнего генерала Ермолая Фёдоровича Керна, Анна Петровна и не думала хранить ему верность. Поклонников у нее было не счесть, сам император Александр подарил ей фермуар (это такая застежка на ожерелье), украшенный бриллиантами, и вызвался крестить обеих её дочерей. С Пушкиным Анна Петровна впервые встретилась в 1819 году в Петербурге в салоне Олениных, но особого впечатления не произвела. Впрочем, была почему-то убеждена, что именно её имел в виду Пушкин, описывая явление Татьяны в петербургском свете с мужем-генералом. Дескать, это она, Анна Петровна, носила такой берет.

Потом Пушкин ещё немало слышал о Керн от приятеля Родзянко, состоявшего в её любовниках, и даже сочинил об этой паре игривые стихи. В другой раз он увидел Анну Петровну уже во времена своей михайловской ссылки — и на этот раз Керн действительно его заинтересовала. 26-летний поэт отчаянно скучал и боролся со скукой на особый манер. Все сколько-нибудь взрослое женское население соседского имения Тригорское поочередно подверглось его «кавалерийским наскокам» — почти всегда успешным. Не устояли перед Пушкиным ни хозяйка, 43-летняя вдова Прасковья Александровна Осипова (своей домовитостью послужившая прототипом старушки Лариной), ни две её дочери Анна и Евпраксия (та самая Зизи, чья талия упомянута в «Евгении Онегине» в сравнении с рюмкой), ни падчерица Александра (та самая Алина, которую Александр Сергеевич в стихах призывал: «Сжальтесь надо мною! Не смею требовать любви…»). Пушкин был некрасив — по общему признанию, лицо совершенно обезьянье, — но для дам неотразим. Тем более для дам провинциальных. В чем был секрет? Хочется думать, что в обаянии гениальности. Но будем реалистами: скорее, в столичном блеске, или в африканском темпераменте, или в способности воспламеняться по любому поводу самой искренней и лестной для женщины любовью.

Но вот племянница Осиповой Анна Керн не спешила в объятия Пушкина. Он сгорал от страсти, держал на письменном столе камешек, о который Анна Петровна как-то раз споткнулась, написал одно из величайших своих стихотворений — «Я помню чудное мгновенье…» Увы! Анне Петровне было не до поэта: её занимал роман с двоюродным братом, сыном хозяйки дома, — тот был рослый красавец, и на его фоне Пушкин, при всех своих достоинствах, проигрывал…

Окончательно расставшись с мужем, Анна Петровна переехала в Петербург и тут уж пустилась во все тяжкие. Недаром Пушкин называл ее теперь «вавилонской блудницей»: сердце мадам Керн оказалось столь податливо, что не могло устоять ни перед одной из ловушек, без конца расставляемых ей мужчинами. В ней находили какую-то особенную, потаенную красоту, томную и чувственную грацию. В результате Анна Петровна имела по несколько романов одновременно: и с Глинкой, и с его бывшим однокашником – братом Пушкина Левушкой, и с цензором Пушкина Никитенко, и с другом Пушкина Дельвигом. Одному Александру Сергеевичу сия крепость отчего-то всё не сдавалась и не сдавалась. А когда, наконец, затянувшаяся на два с половиной года осада увенчалась успехом, поэт с облегчением рассказал о своей победе всему Петербургу, и в самых циничных выражениях. Похоже, о любви речь давно не шла — это был лишь вопрос честолюбия. Влюбленный Глинка страдал… А уж когда Анна Петровна вдруг принялась кокетничать с пожилым Сергеем Львовичем Пушкиным, отцом двух своих любовников, тоже весьма любвеобильным господином, Михаил решил бежать за границу — лишь бы излечиться от болезни под названием «Анна Петровна».

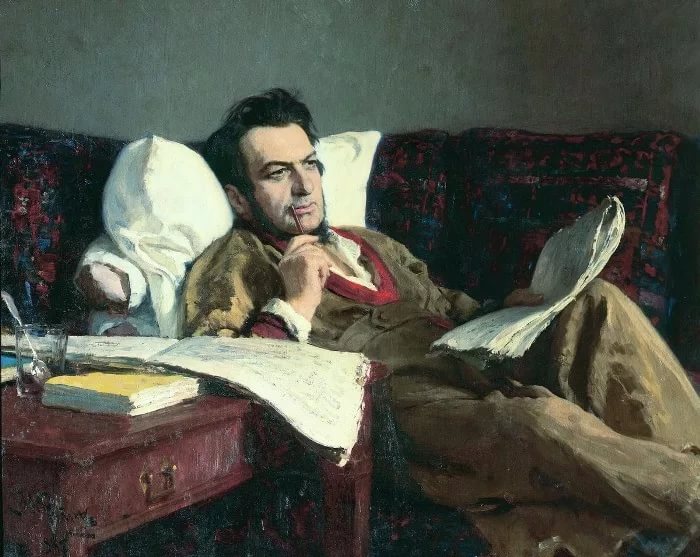

А впрочем, давно пора было ехать. Службу он наконец оставил, решившись целиком посвятить себя музыке. У Глинки за душой было с десяток романсов, несколько квартетов, арий и серенад — но ничего по-настоящему значительного. Следовало поучиться у итальянских мастеров и, может быть, нащупать идею оперы…

Уж не Глинка, а фарфор

Глинка колесил по Европе 4 года, в Берлине чуть было не женился — помешала телеграмма о смерти отца. Пришлось ехать домой. И тут, в России, его, наконец, осенило писать оперу об Иване Сусанине. Тема была Михаилу близка: такие же Сусанины из числа его собственных крепостных вилами да топорами изгоняли из Смоленской губернии Наполеона. Выбор сюжета определил и музыкальный стиль: оперу об Иване Сусанине не напишешь во французском или итальянском духе. Это должна быть совершенно особая, доселе небывалая, абсолютно русская музыка. Русская опера — такого до Глинки ещё не слыхивали! От величия задачи просто дух захватывало.

Нужно было ещё найти либреттиста. С Пушкиным с некоторых пор отношения были холодноваты. Жуковский отказался решительно. Впрочем, порекомендовал барона Розена — благонадежного литератора, служившего секретарем у цесаревича: с таким либреттистом с цензурой проблем не будет. Что же касается таланта, у Розена его не было ни на грош, но ведь в опере текст не главное. Михаил последовал совету, хотя сто раз потом жалел. Они с бароном Розеном представляли собой комичную пару: Глинка маленький — Розен непомерно длинный, сухой. Глинка нервен и порывист — Розен методичен, сух и занудлив. Они вечно ссорились: музыку Михаил сочинял вдохновенно, не особо заботясь попадать в размер стиха, а Розен сердился: «Слова к такой музыке написать невозможно!»

И вот в начале 1836 года пошли спевки, репетиции. Однажды за кулисами раздались голоса, шаги, звон шпор. Глинка с досадой стукнул палочкой о пюпитр — оркестр оборвал на полтакте. На сцену вышел император Николай I в сопровождении свиты и угодливо кланяющегося директора театра Гедеонова. Николай Павлович — фанатик порядка — любил самолично инспектировать. И непременно без предупреждения: что министерство, что Царскосельский лицей, что императорский театр. «Здравствуй, Глинка! — сказал царь. — Я слыхал, ты ставишь оперу. Как она называется?» «Жизнь за царя»! — опередил Глинку Гедеонов. Глинка удивился: до сего момента он считал, что ставит «Ивана Сусанина». Хотел было возразить, но как-то не решился. Впрочем, название для оперы тоже большого значения не имело, а императора порадовало несказанно. Николай Павлович вообще больше всего ценил в искусстве идеологическую составляющую. Между прочим, когда стал читать лермонтовского «Героя нашего времени», в первый день записал в дневнике: «Не ожидал! Прекрасная вещь». А на другой день уже ругал повесть на чем свет стоит. Просто сначала царь решил, что «герой времени» — это Максим Максимович — любимый типаж Николая: верный, безупречно исполнительный, самоотверженный служака… Сусанин под это определение вполне подходил, даром что Глинка вкладывал в свою оперу несколько иной смысл…

Премьера «Жизни за царя» публику расколола. Одни были в восторге, в антракте говорили о рождении самобытного русского оперного искусства. Другие, как Фаддей Булгарин, недоумевали: что это ещё за музыка для кучеров?! Но Николай Павлович сидел в царской ложе и усердно аплодировал — и недоброжелателям пришлось замолчать. А вот после «польского» акта, по мнению Глинки весьма удачного, зрительный зал будто вымер: ни одного хлопка. Удрученный Михаил Иванович выбежал из своей ложи, помчался за кулисы, и там его успокоили: музыка ни при чем, просто после польского восстания 1830 года аплодировать полякам, пусть даже оперным, при государе никто не решается…

После спектакля Николай сказал: «Где же мой Глинка? Приведите его сюда». Поздравил, подарил перстень с собственной руки. Барон Розен, приписывавший успех оперы своим стихам, затаил на Глинку ревность и обиду. А тем же вечером на квартире Жуковского Михаила чествовали друзья. Жуковский сымпровизировал такой тост: «Пой в восторге, русский хор, вышла новая новинка. Веселися, Русь, наш Глинка — уж не глинка, а фарфор». Вяземский подхватил: «За прекрасную новинку славить будет глас молвы нашего Орфея — Глинку от Неглинной до Невы!» Закончил Пушкин: «Слушая сию новинку, зависть, злобой омрачась, пусть скрежещет, но уж Глинку затоптать не сможет в грязь!» Михаилу Ивановичу было 32 года. Это был безусловно лучший день в его жизни — таким счастливым, гордым и спокойным ему уже, увы, никогда не быть…

Чудное мгновенье

Еще работая над «Сусаниным», Глинка имел несчастье жениться. То есть сначала он думал, что это счастье. Мария Петровна была юной родственницей друзей семьи, ей первой Глинка показывал каждую сочиненную арию, девушка слушала внимательно и благосклонно кивала, к тому же радовала взгляд свежей миловидностью — казалось бы, чего ещё нужно? «Сердце у нее самое доброе и непорочное. Несмотря на молодость и живость характера, Мария Петровна очень рассудительна, бережлива и чрезвычайно умеренна в желаниях», — писал жених своей матери. Знакомые же недоумевали: «Мишель хочет жениться на некой барышне Ивановой, молодой особе без состояния и без образования, ничего не понимающей в музыке, совсем не красавице и которую он, в сущности, совершенно не знает!» Жизнь показала, что правы они, а не Глинка.

Прежде всего, Мишель жестоко ошибся насчет бережливости и умеренности желаний. Это выяснилось сразу после свадьбы: Мария Петровна потребовала переменить квартиру и завела у себя светские приемы по четвергам. Затем ей понадобилась карета с четверкой лошадей. Глинка был близок к разорению, как вдруг пришло спасение. В январе 1837 года император позвал его к себе: «Я имею к тебе просьбу и надеюсь, ты не откажешь мне. Я хочу, чтобы ты занялся моими певчими». Таков уж был Николай I — он считал, что нормальный человек если не служит, то мечтает служить. И был уверен, что совершает благодеяние, определяя Пушкина в камер-юнкеры, а Глинку — в капельмейстеры придворной певческой капеллы.

Жалованье, богатая казенная квартира — это всё, с учетом жены, для Глинки было кстати. Но вот только царский хор оказался чудовищно запущенным, хористы не умели даже читать нот. Обучая их, Михаил Иванович тратил бездну времени, а ведь он рвался сочинять вторую свою оперу — «Руслан и Людмила». Бывало, сядет утром за рояль и только нащупает тему, скажем, марша Черномора или баллады Финна, как является на казенную квартиру унтер-офицер и рявкает: «Ваше высокоблагородие! Певчие собрались и вас ожидают». Ссылаться на недомогание было бессмысленно: император тогда посылал кого-нибудь справляться о здоровье своего капельмейстера, и горе, если Глинку находили не в постели. А по вечерам жена требовала ездить с ней по визитам и балам, а если он отлынивал — ругалась, как извозчик.

Одно спасение — сбежать с нотами из дому. Например, к сестре, в Смольный: ее муж управлял в Институте благородных девиц экономической частью. И вот однажды, на третий день Пасхи 1839 года, Михаил Иванович в Смольном встретил незнакомую молодую учительницу. Ясные глаза, тяжелый узел волос, строгое достоинство в движениях и какая-то особенная, томная грация. Красавицей девушку никто бы не назвал, но Глинка отчего-то не мог оторвать от неё глаз. Видимо, из-за того, что она ему кого-то смутно напоминала. Когда Глинка узнал ее фамилию, то понял кого. Девушка звалась Екатериной Ермолаевной Керн и приходилась Анне Петровне дочерью.

Михаил Иванович безмерно полюбил её общество. Катенька по-настоящему чувствовала музыку, да и людей. О том, что в семье у Глинки неладно, она догадалась одной из первых. Однажды Мишель привез в Смольный жену, и та позволила себе бестактность: «Все поэты и артисты дурно кончают, как, например, Пушкин, которого убили на дуэли». Взбешенный Глинка отвел жену в сторону и холодным тоном объявил, что, конечно, не тщится быть умнее Пушкина, но сам из-за жены лба под пулю не подставит.

А через полгода Михаил Иванович узнал, что жена ему изменяет. С корнетом Васильчиковым, племянником министра двора. Глинка разъехался с женой и подал в отставку — и то и другое с большим облегчением. С тех пор визиты в Смольный участились. И вскоре Глинка отважился признаться самому себе, что влюблён. В свои 35 лет влюблен в девушку, которой едва минул 21 год! И девушка отвечает ему взаимностью. Вот тут-то и явился на свет романс «Я помню чудное мгновенье», которого когда-то безуспешно добивалась от Глинки мать Катеньки — Анна Петровна.

Кстати, сама Анна Петровна была жива-здорова, да ещё и недавно вышла замуж за собственного двоюродного брата, моложе её на 20 лет, безумно её любившего, и даже родила сына. В истории Мишеля и Катеньки Анна Петровна приняла живейшее участие: она надеялась таким образом устроить счастье дочери, в принципе это было возможно. Да вот только Глинка всё не решался затевать дело о разводе. Слишком хлопотно, понадобились бы доказательства, а их не было: мало ли о чем говорят в свете! Отставленная, но все еще законная супруга признавать свою вину не собиралась. Михаил упрашивал Катеньку бежать за границу. Мать как раз выслала ему из имения 7 тысяч рублей, с тем чтобы он поехал развеялся, стряхнул с себя переживания из-за неверности жены. Если бы мать знала, что у Глинки давно были другие переживания и заботы! Тут как раз выяснилось, что Катенька беременна, нужно было что-то решать. В конце концов, у них есть 7 тысяч, можно уехать в Лубны, имение Кернов в Малороссии, спрятаться от всех на год-другой, а там как-нибудь да устроится. На том и порешили, но накануне отъезда Глинка получил гневное письмо от матери: видно, до нее дошли какие-то слухи. Отдав Катеньке все 7 тысяч и проводив ее верст сто от Петербурга, Глинка повернул на Смоленск, а Катенька — в Малороссию. Предполагалось встретиться в Лубнах не позже чем через месяц.

Но вот только мать, никогда раньше не вмешивавшаяся в его жизнь, повела себя круто, в духе покойной свекрови. И решительно воспротивилась намерению сына позорить семью. А Михаил, хоть ему и было уже под сорок, по-прежнему был послушен и робок. В Лубны он написал: «Мои чувства не изменились, но печальный опыт и холодный ум убили надежды — вижу теперь несообразность моих намерений, мы слишком связаны обстоятельствами». На него снизошло какое-то ледяное спокойствие, и Глинка просто сидел дома и сочинял «Руслана и Людмилу»: наконец-то его никто не отвлекал! Из писем Анны Петровны он знал, что от ребенка удалось избавиться. С самой Катенькой Михаил Иванович не переписывался…

Так прошло больше года. Опера была почти готова, и Глинка поехал в Петербург, пристраивать её в театр. Встретил Анну Петровну, принялся расспрашивать: где Катя, что с ней, да нельзя ли с ней увидеться? «Не стану лгать, что вас забыли, — ответила мадам Керн. — Но если и вспоминают, то уже без нетерпения, без лихорадки и бессонницы. Жизнь берёт свое, и у Екатерины, кажется, скоро будет жених». Пораженный, раздавленный, Глинка не стал расспрашивать, кто этот жених. Так и остался в неведении, что речь шла об… овдовевшем Сергее Львовиче Пушкине, уже глубоком старике. Увлекшись Катенькой, отец поэта всерьез подумывал жениться, против чего яростно интриговала вдова Александра Сергеевича — Наталья Николаевна, не желавшая себе родственниц с фамилией Керн.

Удрученный Глинка потерял было всякую надежду на счастье, но тут обстоятельства счастливо изменились. Открылось, что его жена, Марья Петровна, тайно венчалась с Васильчиковым, да еще и в Великий пост. Это было тяжким преступлением, и Глинка помчался с новостью к Анне Петровне: «Дело моей жены находится в Синоде — нужно только немного подождать, и все разрешится». «Ничего не разрешится! — отрезала Керн. — Васильчикова накажут, а жену вернут вам, если вы немедленно не предпримете решительных шагов». До чего же Глинка не любил предпринимать решительные шаги… Но пришлось идти в консисторию с прошением о разводе.

Даже с такими доказательствами дело оказалось чудовищно хлопотным. Священник деревенской церкви, венчавший преступную пару, дал показания, что его… подкупил сам Глинка, заинтересованный в разводе. В результате с Михаила Ивановича взяли подписку о невыезде из Петербурга и каждый день таскали давать показания, тогда как бывшая жена с любовником в консистории даже не появлялись. Видно, не обошлось без вмешательства всесильного дяди Васильчикова. Михаил Иванович обратился было с прошением к царю, но тот не забыл, что Глинка дезертировал из капельмейстеров, и рассматривать дело отказался. Впрочем, наказал Васильчикова переводом в дальний гарнизон.

Запоздалая свадьба

Окончательно Глинку подкосил провал «Руслана и Людмилы». Царская семья покинула ложу посреди представления. Публика аплодировала вяло. На следующий день Булгарин в «Северной пчеле» назвал оперу прескучной, острил, что на неё можно посылать офицеров, вместо гауптвахты. Так, кстати, и стал делать брат царя — великий князь Михаил Павлович (редкий, надо сказать, солдафон!).

Были у «Руслана» и горячие поклонники — как раз те люди, что разбирались в музыке куда лучше Николая I и Булгарина. Мало того, опера не сходила со сцены всю зиму — тридцать два представления, вдвое больше, чем модная европейская новинка «Вильгельм Телль» Россини. Но Глинка всё равно считал, что это провал. Он только и мечтал теперь, как бы убраться подальше из Петербурга, но по бюрократическому недосмотру действие подписки о невыезде все никак не отменяли…

Наконец это было сделано, и Глинка поехал за границу. Без особенной цели — просто подальше от знакомых, будь то поклонники или недоброжелатели. Накануне отъезда он после долгой разлуки повидался с Екатериной Ермолаевной. Встреча вышла тягостной: прежнее очарование развеялось без следа, Глинке было совестно, а Катенька не скрывала своей досады и разочарования. «Идеал мой разрушился, и теперь я благодарю провидение, что все случилось так, как случилось», — констатировал Михаил Иванович.

Словом, когда в 1847 году, после 6 лет процесса, Синод разрешил развод, было уже поздно. Михаил Иванович превратился в полного, апатичного человека с тусклым взглядом, желтовато-синим отливом кожи и сиплым дыханием. Он очевидно был нездоров. Хуже всего было то, что он совершенно разучился радоваться. Как-то раз, в Варшаве, друзья подстроили ему сюрприз: позвали в театр, а там польские актеры танцевали польский танец мазурку под русскую музыку из «Сусанина». Зрительный зал встал и приветствовал Михаила Ивановича громовыми аплодисментами. Он только сконфузился.

А 9 января 1857 года в Берлине в Королевском дворце был исполнен его терцет из эпилога «Жизни за царя». Ни в одном из серьёзных залов Европы произведений русских композиторов ещё не звучало, Глинка стал первым! Возвращаясь в гостиницу в тот вечер, немного разгоряченный Михаил Иванович простудился. Неделю он задыхался, метался в жару, а потом, казалось, пошел на поправку. Сидя в подушках, написал письма родным, сочинил даже одну фугу. Но как-то ночью проснулся от боли и гнетущей тоски и понял, что умирает. Через несколько дней его не стало. Похоронили русского композитора в Берлине. На плите написали: «Михаил фон Глинка. Императорский русский капельмейстер». Впрочем, спустя некоторое время сестра добилась перезахоронения, и останки перевезли в Петербург, в некрополь Александро-Невской лавры.

Что же касается Катеньки Керн, после расставания с Глинкой она прождала Бог знает чего ещё 6 лет, оставаясь глухой к уговорам родных устроить свою судьбу. А в 1854 году всё же вышла замуж за юриста Шокальского. Ей было уже 36 лет. В ночь накануне свадьбы она сидела у камина и жгла письма Глинки. Через два года Екатерина Ермолаевна родила сына. Когда муж умер, не оставив почти ничего, она снова пошла в учительницы, лишь бы заработать сыну на достойное образование. Ее усилия не пропали даром: картограф, океанограф, путешественник Юлий Шокальский со временем вышел в академики.

Ирина Стрельникова #экскурсиипоМоскве