Василий Качалов — милый лжец

Великий Качалов был на редкость самокритичным человеком, перед премьерами каждый раз чудовищно мучился, а на расспросы близких отвечал: «Сомневаюсь — актёр ли я?» А ещё он был очень щедр и, когда один молодой актёр МХАТа заболел туберкулёзом, скинулся с товарищами и целый год содержал больного в Ницце, пока тот не поправился. Качалов был феноменально деликатен. Например, не решался уволить горничную, которая продавала качаловским поклонницам его носки по 10 рублей за штуку (носовые платки — по 20) и нажила таким образом чуть ли не состояние. А как Василий Иванович разговаривал по телефону! «Слушаю!», — говорил он визгливым голосом домработницы и ждал, что на том конце провода представятся. Если представлялись, Качалов имитировал звук приближающихся шагов, басом откашливался и говорил уже от себя. Если не представлялись… делал то же самое, потому что спрашивать, кто говорит, он считал неприличным. Все любили Качалова и почитали его не способным никому причинить зла. Ну кроме разве что своих близких, как это часто случается с большими талантами…

1930 год. Всё смешалось в доме Качаловых! Нине Николаевне Литовцевой — жене Василия Ивановича — попало в руки письмо актрисы Ольги Пыжовой к её мужу. Тридцать лет Нина Николаевна считала свой брак счастливым, а теперь обнаружилось, что её счастье было иллюзией! Оказывается, Васенька легко ей изменял.

Ольгу Пыжову Нина когда-то сама ввела в свой дом, и та месяцами жила у Качаловых на даче, пользовалась дружбой и полным доверием хозяйки. В конце концов Ольга оставила на её попечение свою дочь — тоже Оленьку («Ах, Нина, мне сейчас решительно негде разместить ребенка! А у вас она привыкла!»)… А может, интрижка с Ольгой у мужа не первая? Ведь раньше, точь-в-точь как Пыжова, на их даче в качестве подруги семьи месяцами жила актриса Тамара Дейкарханова. Наполовину армянка, наполовину француженка, очень талантливая, очень хорошенькая, очень дерзкая — она могла сказать молоденькому офицеру, пригласившему её на тур вальса: «У меня от танцев ноги очень потеют!» Так, может, и Тамара тоже? Нина Николаевна не знала, как ей всё это пережить…

Василий Иванович был призван к ответу. Впрочем, оправдываться не стал — скорее, удивился: он был уверен, что уже несколько лет жена просто соблюдает приличия, а на самом деле прекрасно знает о его связи с Пыжовой, знает, что маленькая Оленька — от него, и считает такое положение дел правильным и справедливым.

Это было бы вполне в духе Нины: раздражительная и вспыльчивая по мелочам, в жизненно важных вопросах она всегда проявляла мудрость. А вот поди ж ты! Постаревшая и подурневшая, давно и безнадёжно нездоровая Нина Николаевна, оказывается, ревнует его и не хочет уступать своих прав! Если б ему не было так пронзительно жалко жену, Качалов смеялся бы над этой ситуацией. Ведь Нина когда-то любовно называла его «истинным Стивой Облонским», и вот теперь в их семье всё сложилось в точности как у Облонских в «Анне Карениной»…

1906 год. «Мы снова пропили и проугощали очень много денег», — сокрушалась Нина (тогда ещё молодая и очень хорошенькая), обнаружив, что по причине широты души её мужа семья снова осталась на бобах. В театре Качалову платили тысячу рублей в месяц — огромная сумма! Но ни счетов в банке, ни бриллиантов или каких-либо иных ценностей у семьи так и не появилось. На хозяйство, на обучение сына Вадима и другие насущные расходы оставалось от силы рублей 300, да и то из них Василий Иванович легко мог дать кому-нибудь в долг. Остальные 700 рублей Качалов тратил на свой гардероб, карманные расходы и нужды гостеприимства.

Дом Качаловых прозвали «бесплатным трактиром». Каждую ночь, часам к 12, народ набивался в гостиной — прийти мог кто угодно, без приглашения. Много спорили, пели под гитару, дремали на диване и, конечно, бесконечно много хохотали. Сам Качалов был очень смешлив… И людей для себя делил на «смешных» и «неприятных». Вот, к примеру, Владимир Иванович Немирович-Данченко (актеры звали его В. И.) был смешным. «Сегодня на репетиции Актриса N надерзила В. И., — рассказывал Качалов гостям. — Тот несколько секунд держал паузу, потом, вскрикнув «ай, ай, ай!», стал кружиться вокруг своей оси и бить ладонями по бёдрам. Потом сорвал с себя пиджак и ну топтать его ногами! Я удивляюсь: в первый раз вижу его в таком страшном гневе! А оказалось, в кармане у В. И. загорелись спички. И на пиджаке, и на брюках вот такие дыры!» В другой раз Качалов рассказывал, как Немирович-Данченко присел элегантно на край режиссёрского столика, а тот опрокинулся, и на В. И. полетели графин, чернила, настольная лампа. Или как В. И. в задумчивости дунул в портсигар и запорошил себе глаза. «Ну почему подобное случается со мной обязательно в присутствии Качалова?!», — воскликнул при этом Немирович-Данченко. Гости умирали со смеху.

Четыре раза в сезон Качаловы давали званый вечер стоимостью 200 рублей. Василий Иванович завешивал окна и останавливал часы — чтоб гости не замечали рассвета и долго не расходились. Пили водку и сваренный в двух вёдрах крюшон из белого вина, фруктового отвара и шампанского. Ели заливную белугу, раковые шейки, варённые в вине, омаров, устриц, медвежий окорок. В 10 утра подавали яичницу с чёрным хлебом (опять под водку), потом пора было отправляться на репетицию.

Даже в январе в кабинете Качалова благоухали пармские фиалки и розы из Ниццы. «Не понимаю, почему тебе дали играть Каренина? Ты же настоящий Стива Облонский! Такой же хлебосол, сибарит и транжир, а до мелких семейных нужд тебе и дела нет», — Нина Николаевна не знала, смеяться ей от всего этого или плакать. И все же она предпочитала смеяться — она же сама не какая-нибудь «настоящая Долли Облонская» — скучная, вечно озабоченная хозяйством, обманутая и нелюбимая жена! Напротив, Нина — умница, артистичная, красавица! И Качалов любит её, восхищается её красотой. Нина Николаевна со смехом рассказывала гостям, как летом они с Васенькой ездили к его родне в Вильно. Свёкр долго рассматривал Нину с её породистой горбинкой на носу, с её темными жгучими очами, с её тонким прямым станом и в конце концов вздохнул: «Ничаво! Васька тоже някрасивый!»

Позорище

Красивыми, по мнению Васиного отца — священника Иоанна Шверубовича, много лет имевшего приход в Вильно и полностью разделявшего местные эстетические пристрастия, были старшие сыновья — дородный, румяный, высокий (выше 190 сантиметров) Анастасий в чиновничьем мундире, а ещё лучше — Эразм, восьми пудов веса, рост все 2 метра, красные щёки и нос, да усы с подусниками, да парадная форма Приморского драгунского полка! Васенька же, по мнению отца, и ростом выдался невысок (всего 185 см), да и вообще как-то жидковат. А уж ремесло себе выбрал — не приведи Господь! Стыдясь младшего сына, отец Иоанн на расспросы соседей отвечал туманно: так, мол, по учёной части пошёл…

Однажды мать Качалова прочитала в газете театральную рецензию, которая называлась «Князь — В. Качалов — убил свою жену». Не разобралась, перепугалась, переполошила мужа. Заглянув в газету, тот ругнулся: «От дура! Так то же на позорище!» (так, на средневековый манер, отец Иоанн называл театр и относился соответственно). «Мало я Ваську в детстве порол», — сожалел Шверубович-старший.

На самом деле он порол Ваську предостаточно. Например, когда мальчишка тайком от родителей пошёл слушать оперу «Демон», а на следующий день и сам, вырядившись в «рубище духа изгнания» (старую отцовскую рясу), распевал: «Я тот, кого никто не любит», сидя на «пустынной скале» (на высоком шкафу в детской). И это даже пусть, это за дело! Но бывало, что отец лупил Василия ни за что, впрок, так сказать, профилактически. Особенно сильно, когда дядя наказуемого — родной брат Иоанна, тоже провинциальный священник Христиан Шверубович — лишился сана, в один прекрасный день решив повторить чудо хождения по воде аки по суху. В праздничном облачении, с чашей святых даров, отплыл отец Христиан на лодке на середину реки и ступил за борт. И, конечно, не будучи святым, пошёл ко дну. Насилу спасли, а вот чаша со святыми дарами так и утонула. Отец порол Ваську и поучал: «Не гордись, руби сук по себе и о несбыточном не мечтай». Но порка не помогла. С того самого похода на «Демона» Василий мечтал именно о несбыточном, точнее — о сцене!

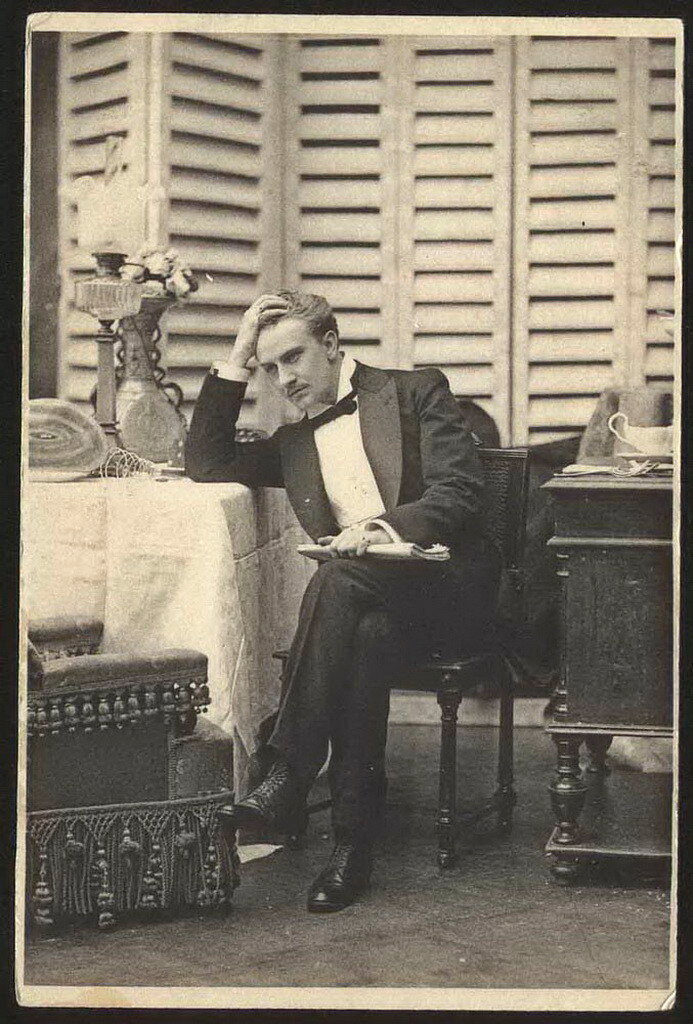

В 1895 году двадцатилетний Василий направился в Петербург — якобы изучать юриспруденцию. Он даже поступил на юридический факультет университета, но параллельно стал искать театрального антрепренёра. Купил цилиндр, чтоб было в чём играть аристократов («Русский актёр состоит из души, тела и цилиндра», — шутили в те годы). Впрочем, Качалова взяли бы и без цилиндра — он был сказочно хорош: глаза с интересной близорукостью, очень светлые волосы — помесь серебра с золотом, ладная фигура, а главное — глубокий, мягкий голос. Естественно, скоро нашелся антрепренёр, который всем этим заинтересовался:

— Для начала могу предложить 50 рублей. Только вот что, господин Шверубович, перемените фамилию. Вы еврей?

— Вовсе нет, русский. Мой дед при поступлении в семинарию взял фамилию Херувимов, а уж прихожане изменили её на белорусский лад.

— И все же фамилия тяжеловата.

Василий заглянул в лежавший на столе номер газеты «Новое время» — в глаза бросился некролог: «Такого-то числа почил в бозе Василий Иванович Качалов». Так Вася подписал свой первый в жизни контракт фамилией неизвестного тёзки.

Уже после третьего театрального сезона он играл бенефис в Казани. Успех был громким. Одна восторженная барышня караулила полночи у его гостиничного номера, чтобы улучить момент, прокрасться потихоньку и срезать с головы спящего кумира дивной красоты локон… Да что барышня! Критики тоже были покорены — впрочем, Качалова хвалили не больше, чем каждый сезон кого-нибудь хвалят в провинции. Бывало, что те, кого похвалили — цветущие, нарядные, — поверив в свои силы, уезжали в Москву на актерскую биржу. Про таких всё та же Ольга Пыжова писала: «Мужчины щеголяли серебряными портсигарами с золотой монограммой, спичечницами с эмалью, тростями с ручками в виде серебряной русалки. Женщины звенели браслетами, из высоких причёсок падали черепаховые шпильки. «Поклонника теряете!» — «Ах», — страдальчески-загадочные улыбки морщили губы, подтекст: «Не страшно, их столько!» Через несколько месяцев все было иначе. То, что пахло ещё недавно вежеталью, бриолином, одеколоном, начинало вонять грязными волосами, никотином и кислой капустой. Голоса не рокотали и не журчали, а с сипловатым свистом сквозь зубы сволочили мерзавцев-антрепренёров».

Двадцатипятилетний Василий Качалов был вполне удовлетворен своей провинциальной славой и о Москве не помышлял. Тем чудеснее выглядит то, что произошло: из Москвы ему пришла телеграмма от Немировича-Данченко с предложением места в Художественно-общедоступном театре (МХАТом он стал называться гораздо позже, уже при советской власти) — великому режиссеру попалась на глаза провинциальная газета, где Качалова называли гением сцены, и он почему-то газете поверил. Любой актер скажет, что чудо это не менее небывалое, чем то же хождение по воде! «Только не продешеви!» — советовали Качалову коллеги. У них, провинциальных актеров, бытовали совершенно мифические представления о столичных театральных гонорарах. Вот Качалов и послал в Московский Художественно-общедоступный телеграмму, о которой ему потом стыдно было вспоминать: «Согласен при условии 250 рублей в месяц». Телеграмма весьма озадачила Немировича-Данченко и Станиславского: их театр только зарождался, Ольга Книппер-Чехова и Всеволод Мейерхольд, игравшие лучшие роли, получали в те времена по 100 рублей в месяц. А, к примеру, Иван Москвин получал 75… Спроси кто-нибудь тогда у Станиславского, почему он вдруг взял да и телеграфировал актеру, которого в глаза не видел: «Согласен на 200», Константин Сергеевич и сам вряд ли смог бы объяснить.

Двадцатипятилетний Василий Качалов был вполне удовлетворен своей провинциальной славой и о Москве не помышлял. Тем чудеснее выглядит то, что произошло: из Москвы ему пришла телеграмма от Немировича-Данченко с предложением места в Художественно-общедоступном театре (МХАТом он стал называться гораздо позже, уже при советской власти) — великому режиссеру попалась на глаза провинциальная газета, где Качалова называли гением сцены, и он почему-то газете поверил. Любой актер скажет, что чудо это не менее небывалое, чем то же хождение по воде! «Только не продешеви!» — советовали Качалову коллеги. У них, провинциальных актеров, бытовали совершенно мифические представления о столичных театральных гонорарах. Вот Качалов и послал в Московский Художественно-общедоступный телеграмму, о которой ему потом стыдно было вспоминать: «Согласен при условии 250 рублей в месяц». Телеграмма весьма озадачила Немировича-Данченко и Станиславского: их театр только зарождался, Ольга Книппер-Чехова и Всеволод Мейерхольд, игравшие лучшие роли, получали в те времена по 100 рублей в месяц. А, к примеру, Иван Москвин получал 75… Спроси кто-нибудь тогда у Станиславского, почему он вдруг взял да и телеграфировал актеру, которого в глаза не видел: «Согласен на 200», Константин Сергеевич и сам вряд ли смог бы объяснить.

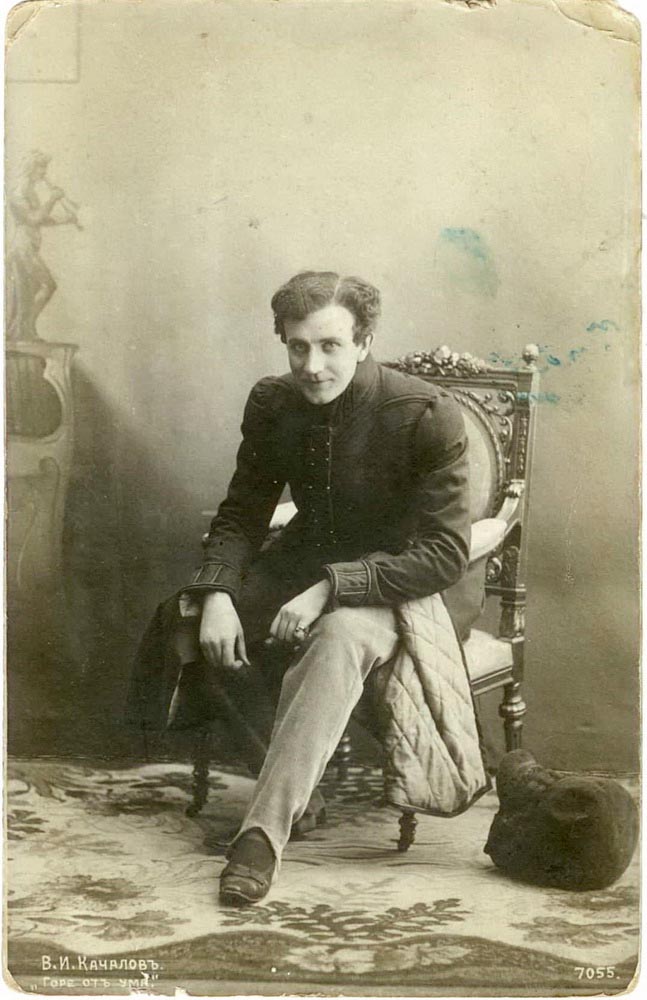

Приехав в Москву, Качалов первым делом снял комнату, достал из саквояжа штук десять дорогих фотографических портретов любимой — Ниночки Литовцевой, актрисы на амплуа драматической инженю, с которой он познакомился в казанском театре. И отправился по месту новой службы. В тот день собралась вся труппа Московского Художественного — всем охота было посмотреть на 200-рублевого актёра. Качалов отыграл сразу две роли из «Смерти Иоанна Грозного». Расстроенный Станиславский сказал: «Вы — чужой. Чужой! Может быть, года через два-три вы освоитесь с нами, поймёте нас, примете то, что у нас. Но сейчас вы — чужой!» И дело было даже не в том, что Качалов говорил не по-московски («чатыре», «няздешний»). Просто в труппах, где он раньше работал, считалось высшим шиком «отжарить роль под суфлёра», без подготовки, а лучшей игрой признавалась декламация.

Несколько месяцев Качалов прожил странной жизнью: исправно получал жалованье, ходил на репетиции, а работать — совсем не работал. Ролей ему не давали.

Катаклизмы личные и мировые

К счастью, Станиславский решил всё же испытать Качалова ещё раз, доверив ему почитать на репетиции роль царя Берендея в «Снегурочке», и выяснилось, что двух-трёх лет не понадобилось. Очень скоро Москва рукоплескала молодому актёру. Со временем Качалов перевёз из Казани и устроил в Художественно-общедоступный и свою невесту, кстати, коренную москвичку. В Москве Нина — ловкая, подвижная, очень отважная — неожиданно увлеклась политикой, участвовала в подпольной работе РСДРП, шныряла с заданиями по всему городу, который знала не хуже любого извозчика. Дома у Качаловых скрывался Николай Бауман. Из-за всего этого и сам Василий Иванович — аполитичнейший человек — угодил под надзор охранки. И хотя Нина быстро разочаровалась в коммунистической идее, при советской власти Качаловых считали лояльными и не притесняли.

К счастью, Станиславский решил всё же испытать Качалова ещё раз, доверив ему почитать на репетиции роль царя Берендея в «Снегурочке», и выяснилось, что двух-трёх лет не понадобилось. Очень скоро Москва рукоплескала молодому актёру. Со временем Качалов перевёз из Казани и устроил в Художественно-общедоступный и свою невесту, кстати, коренную москвичку. В Москве Нина — ловкая, подвижная, очень отважная — неожиданно увлеклась политикой, участвовала в подпольной работе РСДРП, шныряла с заданиями по всему городу, который знала не хуже любого извозчика. Дома у Качаловых скрывался Николай Бауман. Из-за всего этого и сам Василий Иванович — аполитичнейший человек — угодил под надзор охранки. И хотя Нина быстро разочаровалась в коммунистической идее, при советской власти Качаловых считали лояльными и не притесняли.

Зимой 1907 года Нина простудилась. Насморк перешёл в воспаление среднего уха, понадобилось сделать две трепанации черепа. Потом началось заражение крови, и Нине пришлось пережить ещё 3 операции на бедре. Пока жена болела, Качалов по ночам в тоске одиночества пил коньяк и пропитывал этим же коньяком сахар для любимого пса Джипси — оба быстро хмелели и засыпали. Вообще собак у Качалова в доме перебывало множество. Василий Иванович ни воспитывать, ни наказывать их не умел и дружил с ними, как дружат с людьми — на равных. Собакам это вовсе не шло впрок. Например, Джим, которого увековечил Есенин («Дай, Джим, на счастье лапу мне, Такую лапу не видал я сроду!»), вдруг стал всех грызть, и Качалов отдал его «в более крепкие руки», то есть одному мещанину, сторожить на цепи дом.

Со временем здоровье Нины стало налаживаться. Сначала она ходила, двигая перед собой скамеечку. Потом с двумя палками, потом с одной, потом с зонтиком с особо крепкой стальной основой. Нина Николаевна снова начала ходить по гостям, принимать у себя. А вскоре её пригласили преподавать в драматической школе. Но, конечно, прежней Литовцевой она не стала. О сцене, о дальних прогулках, о танцах, о новых детях (хорошо ещё что у них с Качаловым уже был 6-летний Вадим!) нечего было и мечтать. Вместе со здоровьем утратила она и безупречную красоту. Сам же Качалов по-прежнему имел грандиозный «мужской» успех — после роли Глумова в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» у него завелось уж и совсем несметное число поклонниц. Прохода не давали не только самому Василию Ивановичу, но и его сыну: «Твой папа красавец! Дионис! Апполон! Милый! Милый!» Сезон 1909—1910 вообще был для Качалова очень удачным. Кроме Глумова он сыграл ещё Анатэму — дьявола, страдальца, богоборца. Коллеги рыдали от переполнявшего их восхищения, зато гувернантка Вадима мадам Перера (толстая, усатая, очень набожная испанка) побледнела, закрестилась и больше никогда не садилась с Качаловым за один стол обедать…

Со временем здоровье Нины стало налаживаться. Сначала она ходила, двигая перед собой скамеечку. Потом с двумя палками, потом с одной, потом с зонтиком с особо крепкой стальной основой. Нина Николаевна снова начала ходить по гостям, принимать у себя. А вскоре её пригласили преподавать в драматической школе. Но, конечно, прежней Литовцевой она не стала. О сцене, о дальних прогулках, о танцах, о новых детях (хорошо ещё что у них с Качаловым уже был 6-летний Вадим!) нечего было и мечтать. Вместе со здоровьем утратила она и безупречную красоту. Сам же Качалов по-прежнему имел грандиозный «мужской» успех — после роли Глумова в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» у него завелось уж и совсем несметное число поклонниц. Прохода не давали не только самому Василию Ивановичу, но и его сыну: «Твой папа красавец! Дионис! Апполон! Милый! Милый!» Сезон 1909—1910 вообще был для Качалова очень удачным. Кроме Глумова он сыграл ещё Анатэму — дьявола, страдальца, богоборца. Коллеги рыдали от переполнявшего их восхищения, зато гувернантка Вадима мадам Перера (толстая, усатая, очень набожная испанка) побледнела, закрестилась и больше никогда не садилась с Качаловым за один стол обедать…

Летом 1914 года Качаловы отправились путешествовать, причём Василий Иванович — по одним странам Европы, а его семья — по другим. Когда началась Мировая война, Качалов оказался в Берне, а Нина Николаевна с сыном — в Милане. Италия ещё не воевала, но она была в союзе с Германией, и Нина умоляла мужа быстрее приехать за ними и увезти в Россию. А Качалов всё слал и слал телеграммы: «20-го буду в Милане», «Обстоятельства изменились. Буду 21-го», «Приехать не смогу. Срочно выезжайте поездом в Берн», «Воздержись от отъезда! 23-го буду в Милане» и так далее. В результате Нину Николаевну и Вадима из Италии в Швейцарию, прямиком в объятия к Василию Ивановичу, доставила… итальянская полиция, приняв 14 качаловских телеграмм за шпионские шифровки.

Вернувшись в Москву, Нина записалась на курсы сестер милосердия и в мае 1915 года уехала с санитарным отрядом на фронт, в Галицию. Она писала сыну интереснейшие письма, в которых русскую армию называла Сергеем Николаевичем (для конспирации). Дела на войне шли плохо. Сергей Николаевич отдал врагу Польшу, Литву, Белоруссию. На фронт стал проситься и 14-летний Вадим.

Когда Вадим родился, Качалов записал в дневнике: «Димка — на свете!» Василий Иванович любил сына сильно, но от участия в воспитании как-то сразу отстранился. Такой уж Качалов был человек — умел общаться только на равных… Кстати, Вадим с раннего детства звал отца Васей. Когда у Качалова находилось время, они говорили друг с другом о театре, рассказывали анекдоты, а когда гуляли, обсуждали женщин, которые попадались им навстречу. Но чаще общение сводилось к ежевечернему ритуалу проводов Качалова на спектакль. Ровно в половине седьмого вечера среди абсолютной тишины в доме Василий Иванович выходил из своей комнаты, выпивал стакан очень крепкого холодного чая, брал портсигар, куда Вадим уже уложил душистые папиросы, и защёлкивал его о голову сына с громким стуком (но, конечно, совершенно не больно). В ответ получал шутливый шлепок по заду и быстрыми шагами шёл в переднюю одеваться — глаза Качалова уже смотрели куда-то мимо…

К огорчению Василия Ивановича, подросший Вадим не обладал актерским талантом. Его стремление заполучить офицерские погоны было для Качалова странным и чуждым, но отговаривать сына он не стал. Тем более что до призывного возраста Диме оставалось ещё несколько лет. А потом случилась революция, и русская армия, со всеми своими золотыми погонами, белыми парадными мундирами, офицерской честью, казалось, теперь очень далеко от Вадима Шверубовича…

Новый 1919 год встречали у Станиславских. На столе — большой пирог из тёмной муки с начинкой из конины, распаренная вобла, печенье из картофельных очисток. Пили разведенный спирт-сырец, пахнущий денатуратом. На будущее смотрели с робким оптимизмом. У Станиславского родилась мысль: всем театром, с семьями двинуться в сытые места.

Первый гастрольный город — Харьков. Здесь есть сметана, творог, мёд, белый хлеб. Актёры потолстели, порозовели… Но гастроли пришлось прервать — в Харькове начались бои, наступала Добровольческая армия Деникина. Когда белогвардейцы заняли город, Вадим Шверубович (ему как раз стукнуло 18) записался добровольцем. Потом Белая армия стала отступать, и актёры разделились — одни остались в Харькове с тем, чтобы потом вернуться в Москву, другие бежали с Деникиным на юг. У Качаловых не было выбора — им нужно было найти сына. В конце концов они его нашли — на вокзале в одном крохотном городке, с температурой 41,8, погибающим от тифа. Пользуясь всеобщей неразберихой, родители выдали его за некоего артиста Вадимова и забрали к себе.

Вскоре борьба за Россию кончилась. Красные победили, а Качаловых вместе с тремя десятками актеров Московского Художественного занесло в эмиграцию. Василий Иванович боролся с собой: с одной стороны, он знал, что вне России его искусство потеряло смысл. С другой стороны, боялся возвращаться: в Москве-то теперь и рубашки не купишь, и ванны с душистыми солями не примешь, и такси одним пальцем не подманишь… Дело решили Станиславский с Немировичем-Данченко, написав эмигрантам-мхатовцам письмо с просьбой вернуться во имя театра. Вернулись почти все, а Качалов — первым!

Несколько месяцев Василий Иванович прожил удивительно скромно и строго. Впервые за долгий срок он почти совсем не пил и не замечал хорошеньких женщин.

Прощение

А потом в его жизни появилась Ольга Пыжова. Они познакомились на сцене — молоденькой дебютантке доверили роль француженки в пьесе Тургенева «Где тонко, там и рвётся». Приближалась сцена игры в фанты. М-ль Бьенеме, выдёргивая билет, должна была обратиться к одному из гостей: «Каспадин Станицын». И тут Ольгу осеняет: «А скажу-ка я «Штаницын». Это будет смешнее, эффектнее». Так и сделала. Публика смеялась, Ольга с весёлым оживлением взглянула на Качалова. Никакого одобрения на его лице не было и в помине. Его глаза как-то вдруг посветлели, стали как будто прозрачными. «От гнева», — поняла Ольга. И, конечно, расстроилась — с первых же шагов по глупости нажить себе врага! А ведь её предупреждали: при всём своём добродушии Качалов становится гневлив, когда кто-то осмеливается оскорблять Высокое Театральное Искусство!

Но в 1922 году, на гастролях МХАТа в Америке, Пыжова близко подружилась с Ниной Николаевной, а уж та сумела помирить подругу с Василием Ивановичем. Вскоре Качаловы стали для Ольги просто Ниной и Васей, и по возвращении в Россию она часто бывала у них. И всё же Ольга жаловалась Нине: дескать, она боится оставаться с Васей один на один. Такое странное чувство… Как будто она чего-то стесняется или просто никак не может попасть в такт… А однажды Нина с Ольгой сидели в гостиной, вдруг в передней послышалась возня: Вася вернулся со спектакля. «А Ольга дома?» — спросил он у прислуги. Нина взглянула на подругу, та сидела красная и ошарашенная — видно, не ожидала, что мэтр интересуется её скромной персоной. Потом Ольга исчезла куда-то на несколько месяцев. Оказалось, она беременна. От кого — не рассказывала, а Нина не стала допытываться — в актерской среде часто случаются романы, а у хорошенькой Ольги вечно куча поклонников! В 1929 году Ольга родила девочку. Нина Николаевна узнала правду, когда роман её мужа с Пыжовой был уже кончен и у Ольги появился новый возлюбленный — актёр Борис Бибиков.

Через несколько часов после того, как между Ниной Николаевной и Василием Ивановичем состоялось тяжёлое объяснение, вдруг — как некстати! — приехали Пыжова с Бибиковым. Нина Николаевна так и стояла столбом, пока Ольга целовала её мокрую от слёз щёку: «Фу, какая зарёванная! Что, ссорилась с Васенькой? Васенька, стыдись! Впрочем, долой ссоры! Говорят, Пастернак принёс тебе новые стихи? Васенька, умоляю, почитай!». «Я их ещё не читаю. Так, наброски», — сконфуженно отговаривался Качалов, умоляюще гладя на жену. И та решилась: «Садись, Оля, не мелькай перед глазами. И вы садитесь, Борис Владимирович. Ну что ж, Васенька, читай свои наброски. Гости ждут».

Ещё несколько лет маленькая Оля Пыжова жила и воспитывалась у Качаловых, а с матерью виделась от случая к случаю. Потом Ольга Ивановна всё же забрала дочь к себе. Где-то в середине 30-х дом, где жили обе Ольги — большая и маленькая, решено было снести. Пыжова бросилась за защитой к Качалову, просила его пойти куда-нибудь похлопотать, чтобы дали хорошую комнату. Василий Иванович просьбу выслушал, в ответ ничего вразумительного не сказал и ещё несколько дней попросту прятался от бывшей любовницы. Потом объяснил: «Ты не обижайся на меня, я не могу идти хлопотать. Потому что я всё равно буду говорить всё не то, что нужно, и меня никто не послушает». Всё-таки он был ужасно мягок и нерешителен — во всем, что не касалось искусства… А с квартирой Пыжовой в конце концов помог другой мхатовский корифей — Иван Михайлович Москвин.

С Ниной Николаевной Василий Иванович примирился вполне. Впрочем, возраст брал свое — Качалов заболел диабетом, и жена взяла на себя роль медсестры. Одной из её главных забот (так же, как и для сестёр Качалова — Александры Ивановны и Софьи Ивановны, которые с некоторых пор поселились у него) стало разыскивать по всей квартире и отбирать у Васеньки мастерски припрятанный алкоголь. Потом была война, эвакуация МХАТа в Тбилиси, решение Вадима идти добровольцем на фронт… Василия Ивановича после отъезда сына словно камнем придавило — даже искусство показалось не таким уж и важным делом… Качалов сидел дома днями напролет, молчал и с мучительной тоской ждал известий от Димы. А писем всё не было. Потом выяснилось, что Вадим Шверубович со своей частью попал в окружение — то ли убит, то ли в плену…

Однажды летом 1945 года Качалов вернулся домой после прогулки. В дверях его встретила сестра Александра с каким-то ошалевшим, счастливым лицом: «Вадим приехал! Он жив! Был в плену, в Италии, бежал оттуда, воевал в итальянском партизанском отряде!» Качалов внешне остался невозмутим: переобулся, повесил на вешалку шляпу и только потом пошёл в комнаты — обнимать обожаемого сына, которого считал умершим, но который внезапно оказался живым. Всё-таки играть чувства (даже по системе Станиславского) и проживать их – вовсе не одно и то же (даже для артиста МХАТа).

Впрочем, Качалов уже не был в полной мере артистом МХАТа и после войны на театральную сцену так и не вышел. Понемногу читал с эстрады русскую поэзию, а ещё Гомера по-гречески и Горация на латыни. Читал он и прозу — особенно ему удавались отрывки из «Анны Карениной»… Незадолго до смерти Василия Ивановича на даче Качаловых появилась новая постоялица — Ольга Фрид, юная студентка Нины Николаевны. 73-летний Качалов влюбился — на этот раз совершенно платонически. Каждый вечер он предлагал: «Оленька, проснитесь завтра пораньше, пойдём к реке, я почитаю вам отрывки из Толстого». Оленька весело отказывалась: «Лучше я, Василий Иванович, подольше посплю». Нина Николаевна всё видела, всё замечала и тихонько усмехалась. Её муж был, действительно, вылитый Стива Облонский — во всём, что не касается искусства.

Ирина Стрельникова

P.S. «Будущий Качалов» — именно так теперь называют особо одарённых начинающих актёров. И это при том, что Василий Иванович Качалов в кино почти не снимался, а тех, кто видел его гениальную игру на сцене МХАТа, с каждым годом остается всё меньше.