Савва Морозов: «Легко в России богатеть, а жить — трудно!»

На моих экскурсиях по Москве то и дело заходит речь о династии Морозовых вообще, и о самом знаменитом из них – Савве Тимофеевиче в частности. Он родился 155 лет назад, 15 февраля 1862 года. И стал великим оригиналом. Мыслимое ли дело, чтобы фабрикант давал деньги на революцию да еще сам завозил на собственную фабрику прокламации?! Но Савва именно так и поступал. Еще и усмехался: «Может, хоть господа-революционеры поставят Россию на европейские рельсы!». Впрочем, он расплатился за свою оригинальность весьма дорогой ценой: собственной жизнью и жизнью двоюродного внука…

Май 1905 года. Канн определенно пошел на пользу. Утром Савва даже раскритиковал духи жены, сочтя их слишком сладкими, а Зинаида Григорьевна возьми и бросься мужу на шею! Как в былые времена… Просто тот факт, что к Савве возвратилось утраченное было обоняние, свидетельствовал, что нервное расстройство проходит.

После завтрака он проводил жену вниз, в вестибюль, — ей пора было ехать на примерку к портнихе. Тут подошел портье: «Мсье Морозов, вам записка!» Настроение Зинаиды Григорьевны сразу испортилось. С тоской и страхом она смотрела, как муж берет клочок бумажки, на котором не было ничего, кроме вопросительного знака. Савва Тимофеевич попросил карандаш и начертал рядом восклицательный знак: «Если отправитель зайдет, передайте ему ответ». И, поймав на лице жены выражение озабоченности, ободряюще улыбнулся: «Не стоит беспокойства, дорогая. Поезжай по своим делам и не опаздывай к обеду. Я заказал сегодня устрицы».

За обедом у Саввы был отменный аппетит. Он пил белое вино, поливал жирные устрицы лимонным соком и рассказывал, как сложно выращивают этих моллюсков. Жена радовалась: давно им не было так хорошо вдвоем. Лечение в Канне обернулось чем-то вроде нового медового месяца — это после семнадцати-то лет брака, после всех недомолвок и обид, после бешеной саввиной влюбленности в другую женщину! Здесь, в роскошном бельэтаже отеля «Royal», супруги вновь обрели согласие. Казалось, вся жизнь еще впереди…

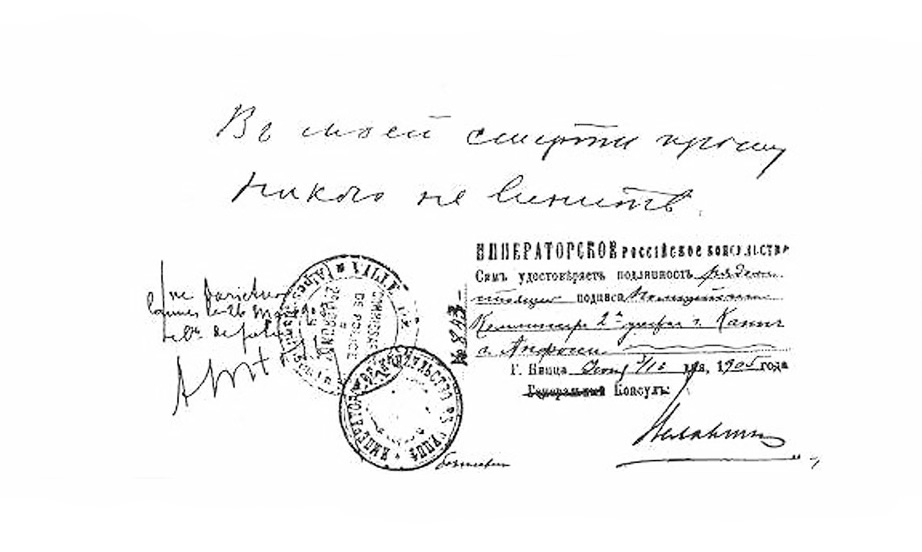

«Пойду отдохну немного, — сказал Савва. — Разбуди меня часиков в пять. Давай вечером махнем в Монте-Карло!» Он ушел в спальню, Зина осталась. Она уже собиралась идти будить его, как раздался выстрел. Она еще ничего не поняла, но сердце сжалось от жути и тоски. Когда Зина, преодолев оцепенение, заставила себя подняться со стула и сделать несколько шагов до двери в спальню, она увидела настежь открытое окно, мертвого мужа на диване, браунинг на полу, а на столике записку саввиным почерком: «В моей смерти прошу никого не винить».

«Это вы закрыли ему глаза? — через четверть часа спрашивал у несчастной женщины комиссар французской полиции. — А окно, это вы отворили окно?» Зинаида Григорьевна на все отрицательно качала головой. И только получив на руки заключение: «13 мая 1905 года в собственном номере отеля «Royal» русский подданный Савва Морозов покончил жизнь самоубийством выстрелом в сердце», госпожа Морозова в первый и последний раз возразила: «Но моего мужа убили!» И услышала в ответ: «Записка есть? Есть. Французской полиции не нужны чужие тайны. Да и вашей жандармерии, скорее всего, тоже — у вас в России, кажется, сейчас революция?»

О странностях любви, или московское чудо

В свое время брак Саввы Тимофеевича и Зинаиды Григорьевны наделал в Москве много шума. Она ведь была «разведенкой». Первый муж Зинаиды Григорьевны Сергей Викулович Морозов приходился Савве двоюродным племянником. Впрочем, эти две ветви морозовской семьи друг друга не жаловали, и неприязнь эта началась давно. Тут – целая семейная история.

Их общим родоначальником был крепостной крестьянин Савва Васильевич Морозов. И свой путь в купцы первой гильдии он начал с 5 рублей, полученных в качестве приданного за женой – их хватило, чтобы открыть в селе Зуеве мастерскую по выпуску шелковых кружев и лент (дело было в 1789 году). К старости старший Морозов уже владел ткацкой мануфактурой из четырех фабрик. Себя и свою семью выкупил у помещика за 17 тысяч рублей…

У предприимчивого крестьянина было пять сыновей, а свою Никольскую мануфактуру он почему-то оставил младшему, Тимофею. Возможно, это потому, что между отцом и старшим сыном, Елисеем, произошел религиозный конфликт: Савва Васильевич, рожденный в семье староверов-беспоповцев вместе с четырьмя младшими сыновьями перешел в поповскую общину Рогожского кладбища (зная методы староверов, рискну предположить, что это была связано с некой ссудой на выкуп из крепостной зависимости, поскольку по времени эти события совпали). А старший, Елисей не перешел, так беспоповцем-поморцем и остался, да еще каким истовым! О его многолетней борьбе с Антихристом, доходившей порой до абсурда и удивлявшей современников, я уже писала. В этом ли дело, или в чем-то другом, но Елисею пришлось начинать чуть ли не с нуля. В конце концов и он «поднялся», его мануфактура в Никольском (носившая название мануфактуры Викулы Морозова, поскольку с некоторых пор, и именно по причине сосредоточенности Елисея Саввича на Антихристе, делами там заправлял его сын Викула) стала приносить весьма серьезный доход. И все же состояние морозовской ветви Викуловичей в сравнение не шло с тем, что имели Тимофеевичи. Что родственным чувствам между ветвями, понятно, не способствовало.

Именно поэтому Савва Тимофеевич и Сергей Викулович за всю жизнь виделись не больше десятка раз, и то в купеческих собраниях да на ярмарках. Словом, когда черноволосая кудрявая незнакомка поразила воображение Саввы на одном благотворительном балу, он меньше всего думал о ней как о родственнице. Савве было 26, Зинаиде — 21, с мужем — строгим старообрядцем, носившим огромную бородищу, евшим всегда своей собственной ложкой и чуравшимся всего светского, она была несчастлива. Савва же был англоман, выпускник Кембриджа, где с пристрастием изучал химию и заимел несколько изобретательских патентов. Одним словом, европеец и умница.

Родные замечали даже, что Савву не только не смущает, но будто даже подзадоривает, что рога он наставляет не кому-нибудь, а родственнику. Вопреки всяким приличиям свою страсть к Зинаиде Григорьевне он демонстрировал открыто, всюду появлялся с ней вместе и не скрывал, что она беременна от него. Ни муж Зинаиды, ни Саввина родня ничего поделать не могли. Пришлось Сергею Викуловичу вопреки установлениям веры дать жене развод. Вскоре влюбленные поженились, а еще через месяц на свет появился Тимофей Саввич.

Но как только такая желанная, казалось бы, цель была достигнута, Савва вмиг охладел. Ни любовное воркование, ни безумные ночи уже не нужны были ему. А Зина… Что ей оставалось? Она ведь была обыкновенной женщиной, разве что немного слишком тщеславной. Она выписывала из Парижа платья ценой в четыре тысячи рублей, а на драгоценности в год тратила тысяч по двадцать. Однажды на открытии ярмарки в Нижнем Новгороде ее шлейф оказался длиннее, чем у императрицы Александры Федоровны, о чем потом полгода сплетничали в салонах.

Впрочем, к слабостям Зинаиды Савва относился снисходительно и денег не жалел. И даже заказал архитектору Федору Шехтелю для нее роскошный особняк на Спиридоновке. Тот построил нечто прелестное, экзотическое, в псевдо-готическом стиле. Отделывал он же, Шехтель, роспись и скульптурную композицию лестницы доверили Врубелю. Ну а деревянные детали интерьера изготовили по заказу Морозова на мебельной фабрике Шмита – мужа Веры Викуловны, сестры первого мужа Зинаиды. Казалось бы, после скандальной истории с разводом Шмиты не должны были иметь дела с Саввой. Но, знаете, конец века, время уже не располагало к особой строгости нравов… Вера Викуловна – встала скорее на сторону неверной Зинаиды. (1) К несчастью для всех Шмитов, как скоро выяснится. Впрочем, эта история еще впереди…

Итак, особняк на Спиридоновке вышел богатым и заметным, в газетах прозвали его «московским чудом». Одного только севрского фарфора в интерьере было столько, что злые языки сравнивали дом с посудной лавкой. Сам московский градоначальник, великий князь Сергей Александрович, изъявил желание осмотреть жилье Морозова. Вот только Савва в назначенный день дома не появился, и «московское чудо» великому князю показывал мажордом. Когда Савве передали неудовольствие князя, он даже удивился: ведь Сергей Александрович хотел видеть дом, а не хозяина… (подробнее о «готическом» особняке Зинаиды Морозовой на Спиридоновке с фотографиями — в виртуальной экскурсии по Москве. Прим. СДГ)

Комнаты самого Саввы были обставлены скупо и как-то случайно, будто номера в недорогой гостинице. Савва вообще мало интересовался роскошью и, бывало, даже на улицу выходил в стоптанных ботинках. Что не мешало ему пользоваться репутацией самого дельного и уважаемого человека. До некоторых пор…

Все началось с вполне допустимого и даже поощряемого в купеческой среде меценатства. Морозовы в смысле заботы об общественной пользе ничуть не уступали другим богатым семьям и чего только не строили — вспомнить хотя бы детскую больницу имени Викулы Елисеевича Морозова. Словом, в том, что Савва Тимофеевич дал своему юношескому приятелю Константину Алексееву (выступавшему на сцене под псевдонимом Станиславский) 10 тысяч рублей на Художественный театр, ничего удивительного не было. «Гениальнейший ребенок! — восхищался Савва Станиславским. — Он явился в мир, чтобы играть, и гениально играет людьми для радости людей!»

Когда у театра дела пошли неважно и пришлось просить пайщиков повторить свои взносы, а они не захотели, Савва взял да и выкупил у них все паи, и в этом тоже не было еще ничего из ряда вон выходящего. Но вот когда директор Никольской мануфактуры перестал появляться в собственной конторе, а вместо этого сутки напролет проводил в театре, взвалил на себя всю хозяйственную часть, а также работу бутафора, электрика и костюмера, бегал по зданию перепачканный краской и известью, что-то вымерял рулеткой, ругался с рабочими – это был уже перебор…

Здание в Камергерском нашел тоже он и заказал все тому же Шехтелю полную перестройку. Одно это обошлось Савве Тимофеевичу в 300 тысяч рублей. К слову, раньше здание занимала «Частная опера», которой покровительствовал другой знаменитый в Москве Савва — Мамонтов, железнодорожный магнат. Но тому уже года два как стало не до театров: в 1899 году Мамонтова арестовали по обвинению в махинациях и конфисковали почти все его имущество. А та, ради кого господин Мамонтов тратил миллионы на «Частную оперу», его любовница, меццо-сопрано Татьяна Любатович, своего бывшего покровителя в беде бессовестно бросила. Что послужило Савве Морозову поводом пофилософствовать: «Женщины? Все они продажны!», но, увы, не предостережением… (2)

«Товарищ Феномен»

«Савва Тимофеевич мог страстно увлекаться. До влюбленности. Не женщиной — это у него большой роли не играло, а личностью, идеей», — так аттестовал Морозова Немирович-Данченко, и не когда-нибудь, а в разгар романа Саввы Тимофеевича с первой красавицей МХТ Марией Андреевой. То есть когда все выглядело так, будто женщина как раз была для Саввы важнее всего на свете. Но Немирович знал, что говорил. Дело тут было не только в любви…

Нет, он, конечно, был очарован Андреевой — и ее женской прелестью, и сценическим талантом. Но еще больше Савву зацепила опасная игра, в которую вовлекла его эта женщина. Андреева, сагитированная репетитором собственного сына, была связана с боевой группой РСДРП, добывала для партии деньги, и сам Ленин дал ей партийную кличку Товарищ Феномен. Муж, погрязший в картах и разврате, был Андреевой не помеха. И Савва кинулся в этот омут.

Начиналось все так. «Маша, отчего ты бледна сегодня? Отчего эти круги под глазами?» — спрашивал он. «Ах, Савва, вчера был суд над целой группой наших, — говорила Андреева, не сводя с Саввы нежных черных глаз. — Совсем мальчики, а их сослали в Сибирь! Там же очень холодно!» — «Ты предлагаешь мне растопить снега?» — «Нет. Только купить для них теплую одежду». Дальше — больше. Савва согласился прятать у себя нелегальных. Несколько недель под видом ветеринара у него в орехово-зуевском доме скрывался Николай Бауман. Зинаида Григорьевна его боялась и все говорила мужу: «Я кожей чувствую, этот немец без чести и совести. У него глаза убийцы, гони его, пока всех нас не порешил!»

Следующим «спасаемым» стал сам руководитель боевой группы, тайно направлявшей все действия Андреевой, — Леонид Красин. Это был элегантный человек с нервным интеллигентным лицом, между прочим, толковый инженер. И Савва взял его к себе на фабрику главным электриком. Красин нравился ему тем, что умел удивлять. К примеру, предложил Савве самому отвезти на собственную фабрику чемодан прокламаций. Кто бы другой согласился на такое? А Савва только глазами весело сверкнул: «Но уж условие: никто из рабочих не должен знать, что это я привез!»

В другой раз он отвез шрифт для тайной типографии в Иваново-Вознесенск. Наконец Красин потребовал у Саввы гарантированный ежемесячный взнос на издание газеты «Искра» — три тысячи. Морозов ответил, что денег не печатает и потому даст только две тысячи в месяц. «За первые пять месяцев — вперед», — строго сказал Красин. При этом предупредил: пусть уж господин Морозов не обижается, в «Искре» готовится разоблачительная статья против него самого. Савва, от души развлекаясь такой наглостью.

Может быть, дело еще и в том, что Морозов ничуть не опасался своих рабочих: его совесть перед ними была чиста. Это при его отце, Тимофее Саввиче на Никольской мануфактуре бывали стачки, причем весьма серьезные. Дело дошло до суда, на котором правыми были признаны стачечники (что не помешало властям упрятать самых рьяных их них на рудники). Слишком круто управлял делами Тимофей Саввич, изводя рабочих непомерными штрафами за каждый чих. Из-за этого-то Савва, изучавший химию в Кембридже, друживший с Менделеевым и готовившийся открыть собственную научную лабораторию, вынужден был переменить жизненные планы и сделаться вместо отца директором мануфактуры. Ему быстро удалось уладить конфликт. Савва проявил себя блестяще, упразднив драконовские правила, модернизировав производство на английский лад и даже построив диковинную для Москвы турбинную электростанцию. Для своих рабочих – а их на шести морозовских фабриках трудилось 13 тысяч – он стал строить теплые бараки, школы, больницы и даже театр. Отец топал ногами и ругал сына социалистом, но все нововведения шли делу на пользу. Именно при Савве модернизированная Никольская мануфактура заняла третье место в России по рентабельности, а морозовские изделия вытеснили английские ткани не только в России, но даже в Персии и Китае. И все же один старый ткач, проработавший у Морозовых лет сорок кряду и бывший в почете еще у Саввиного отца, говаривал молодому хозяину: «Бросил бы ты фабрику, Савва, да ушел куда-нибудь. Не в твоем характере купечествовать, не удал ты хозяин!» Чувствовалась в Савве какая-то червоточинка, какой-то надрыв, достоевщина, склонность к разрушению. Но признавался, что субсидирует большевиков главным образом оттого, что ему чрезвычайно опротивели люди вообще, а уж люди его круга — в особенности. Но лучше бы Савва никогда не выходил из своего круга…

Ну а потом в МХТ появился Максим Горький – принес пьесу «На дне». «Интересное лицо», — подумал тогда Савва. Горький действительно выглядел интересно со своей манерой курить в кулак, со своими вечными сапогами и косовороткой и болезненной ранимостью: он краснел как девица и смахивал слезы при малейшей критике его пьесы, и это пробуждало к нему острое Саввино сочувствие.

Наташу захотела играть Андреева. Немирович-Данченко возразил, что она слишком интеллигентна. Андреева вспыхнула, а Савва ядовито осведомился, не собирается ли Владимир Иванович искать актрису на Хитровом рынке. «Немирович задумал выжить меня из театра, — жаловалась своему покровителю Андреева. — У него теперь другая прима, Книппер-Чехова. Говорит: «Андреева — актриса полезная, а Книппер — до зарезу необходимая». Постепенно все главные роли от меня уходят к ней. За Ольгой же Антон Павлович, а значит, репертуар. А за мной кто?» — «Как это кто? А я?» — «Ах, Савва, только не думай, что я прошу тебя в это вмешиваться!»

Понятно, что ему тут же приходилось вмешиваться. Бывало, Андреева с нервическим смехом предрекала себе скорое увольнение из театра и смерть под забором от нищеты. Морозов снова спрашивал: «А я?» — и даже специально застраховал свою жизнь на 100 тысяч в пользу Машеньки: вдруг, мол, с ним что-то случится, так вот чтобы любимая не оказалась под забором. И уж конечно, Савва воевал с Немировичем, отбивая для Андреевой хоть какие-то главные роли. Кстати, Наташу отдали именно ей — тут уж постарался не только Морозов, но и Горький. Правда, в результате Савва Тимофеевич с Владимиром Ивановичем перестали здороваться.

На премьере «На дне» Мария Федоровна вытащила Горького на сцену и на глазах у всей публики облобызала. На другой день они гуляли где-то вдвоем под дождем, а еще Андреева купила себе новые духи — «Ландыш» (Горький сказал, что любит запах ландышей). Савва все видел и даже ревновал, но беда в том, что ему самому слишком интересен был Горький. Собственно, это было новое страстное увлечение Морозова…

Каждый день Савва водил Алексея по ресторанам, кормил ухой да расстегаями и говорил, говорил, нервно потирая ладонью свою бритую голову. Немного о революции (Алексей Максимович, убежденный социал-демократ, тоже сошелся с группой Красина). А больше о себе самом: «Легко в России богатеть, а жить — трудно! Я, Алеша, кончу тем, что с ума сойду. А ведь это хуже смерти!» — «Савва, глупости ты какие говоришь!» — «Брось! Я грамотен. У нас и в Соединенных Штатах третье поколение крупных промышленников дает огромный процент психически больных и дегенератов, ты знаешь это?» У Саввы ведь и самого была психически больная сестра… (3)

Или вот еще тема: «Все-таки не очень остроумно, Алеша, что жизнь заканчивается гниением. Нечистоплотно. Я предпочел бы взорваться, как динамитный патрон». — «Но ведь ты веришь в Бога, Савва?» — «Я говорю о теле, оно не верит ни во что, кроме себя». Эти их задушевные беседы были для Морозова дороже всех женских ласк. И он все твердил: «Люблю я тебя, Алеша, одного тебя люблю. А ты худющий и все кашляешь. Надо бы тебе в Ялту или хоть врачу показаться. Вот помрешь еще, и что я без тебя? Ты один не предашь, не сделаешь подлости, потому что талантливые люди не способны на это! Как там у Пушкина: «Гений и злодейство — две вещи несовместные».

Дошло до того, что именно Горькому, а не Андреевой партия стала поручать присматривать за Саввой. Тем более что Товарищ Феномен в этом деле слишком зарвалась, так что даже Станиславский не выдержал и написал ей: «Вы рассказываете направо и налево о том, что Савва Тимофеевич по Вашему настоянию вносит целый капитал ради спасения кого-то. Я люблю Ваш ум и взгляды и совсем не люблю Вас актеркой в жизни. Вы начинаете говорить неправду, перестаете быть доброй и умной».

Дальше все развивалось стремительно. На новогоднем балу в последних числах уходящего 1904 года Савва перехватил рукопись Горького, только что подаренную Андреевой. На титульном листе было посвящение: «Кладу эту вещь к вашим ногам. Каждая строка ее — кусочек моего сердца. Крепкое оно было — сердчишко, а сейчас вы можете приказать вырезать из него каблучки к туфелькам своим, и я только был бы счастлив этим!» «Так! Новогодний подарок… Влюбились?» — спросил Савва, в упор глядя на неверную возлюбленную.

Через два дня пришел Горький и сказал, что отныне Мария Федоровна Андреева — его гражданская жена, что они оба ушли из семей и решили поселиться вместе. В тот вечер Савва хотел застрелиться и даже достал браунинг. Но вовремя вспомнил о троих детях и жене, беременной четвертым (вскоре Зинаида Григорьевна произвела на свет сына Савву).

Следующие четыре месяца изобиловали событиями. Революция, разгоревшаяся в январе 1905 года и сразу залившая Россию потоками крови. Стачка на собственном заводе Саввы — да такая яростная, будто вовсе не его рабочим жилось куда лучше других. Не зря Красин проводил время на производстве: те самые люди, которых Савва лечил, давал им крышу над головой, развлекал, образовывал (самых способных отправлял учиться и платил стипендии), били теперь камнями стекла в его конторе. И хуже того, железными прутами били по рукам тех, кто желал работать.

Теперь Савва Тимофеевич тосковал: и революционная игра обернулась кошмарным кровопролитием. И возлюбленная с лучшим другом предали. Андреева влюбилась в Горького так страстно, что ушла из-за него сразу отовсюду: и от Саввы, и от сговорчивого и нетребовательного мужа, и из МХТ. Влюбленные уехали в Ригу, где Андреева поступила в труппу местного театра. Но вскоре попала там в больницу с перитонитом. Горький в это время был в отъезде по делам революции. Бросив все, Савва помчался в Ригу. Андрееву выходил, Горького заочно обругал. Но тут пришло известие, что Алеша арестован в Петербурге и препровожден в Петропавловскую крепость. И Маша снова стала глядеть на Савву своими умоляющими глазами. Пришлось раскошеливаться и вызволять Горького под залог 10 тысяч рублей. После чего Савва, совершенно разбитый и опустошенный, вернулся домой.

Последней каплей стала ссора с Горьким. Алеша пришел к Савве по поручению Красина просить денег. Но у Морозова прошла охота финансировать все это. Он думал, что волен давать или не давать деньги большевикам. Но большевики, очевидно, считали, что Морозов им обязан! Савва гостя выгнал да еще бушевал после: «Экий омерзительный человек этот Горький! И охота ему представляться босяком, когда все вокруг отлично знают, что его дед был богатым купцом второй гильдии!» В тот же день Савва впал в нервное расстройство, стал вздрагивать от любого звука или вдруг дико хохотать без всякого повода. Врачи опасались не только за его разум, но и за саму жизнь. Решено было спешно везти Морозова в Канн, лечиться.

Гении и злодейство

Красин неистовствовал! Ведь он же предупреждал, что этим все кончится! Еще когда Андреева бросила Савву ради Горького, он прибежал к Товарищу Феномену: а как же теперь будет с финансированием партии? Но Андреева уверила Красина, что Морозов любит Горького, так что ее союз с Алешей только улучшит ситуацию. Бред! И вот результат: денежный мешок сорвался с крючка! Придется браться за дело самому, и самым решительным образом!

Красин встретил Савву во Франции, будто бы случайно, на улице. Рассказал, что только что из Лондона, со съезда РСДРП. Что теперь как никогда нужны деньги: создавать боевые группы, покупать оружие. Мол, партия выходит на другой круг событий! Савва будто и не слушал, только процедил сквозь зубы, что после расправы над великим князем Сергеем Александровичем (тот был взорван бомбой такой силы, что хоронить было почти нечего) вообще не желает разговаривать ни с кем из революционеров. Красин был терпелив: ну и не разговаривайте, просто дайте денег. Хотя бы 1200 рублей. Морозов отрицательно покачал головой. Тут их нагнала Зинаида Григорьевна, и Красину пришлось ретироваться.

С тех пор супруги Морозовы стали замечать, что на улице им вечно попадается один и тот же человек. И еще, что по ночам кто-то топчется под балконом. Красин еще звонил пару раз по телефону, писал записки и даже приходил в отель, а Савва закричал: «Пошел прочь!» В ответ революционер нехорошо ухмыльнулся и сказал, что ему очень, очень жаль.

Похоже, судьба Саввы Тимофеевича была решена в тот момент, когда Красин навестил в Ялте Андрееву с Горьким и кто-то из них проговорился про страховой полис на 100 тысяч рублей. А Андреева еще услужливо рассказала Красину про записку, которую Савва написал, однажды надумав застрелиться (он отдал эту записку Машеньке на память). Мол, вложена в какой-то томик у нее дома, в Москве. Дальнейшее было делом техники…

…С официальным заключением семья Саввы Тимофеевича спорить не стала. Какой смысл? Да и опасно связываться с этими Саввиными дружками. Чтобы похоронить его по-христиански, просто раздобыли свидетельство, что покойный накануне самоубийства тронулся умом. Впрочем, широкой публике про выстрел вообще ничего не говорили. Мать, Мария Федоровна Морозова, на отпевании все приговаривала: «Слабое сердечко было у Саввы. Вот и не выдержало, лопнуло». Дорога от храма до могилы была вся в цветах. Среди них был венок из белых лилий с лентой «От Максима Горького и Марии Андреевой». Зинаида Григорьевна вздрогнула, как от пощечины, когда увидела его. Почтили память Саввы и рабочие Никольской мануфактуры: собрали средства и заказали икону с надписью: «Сия святая икона сооружена служащими и рабочими в вечное воспоминание безвременно скончавшегося незабвенного директора правления Саввы Тимофеевича Морозова, неустанно стремящегося к улучшению быта трудящегося люда». Впрочем, находились и такие, кто верил, будто вместо Саввы похоронили кого-то другого, а сам он, мол, отказался от богатства и тайно ходит по фабрикам, поучая рабочих уму-разуму.

Потом был суд семьи Морозовых с Андреевой из-за страховки. Но что тут судиться, когда Савва Тимофеевич сам так решил? Большая часть полученных Машенькой 100 тысяч (за вычетом выплаты ее личных долгов) ушла на нужды РСДРП. И это был не последний крупный вклад Андреевой в дело революции, в 1907 году ей удалось еще найти фабриканта-мыловара, который дал денег на проведение V съезда РСДРП в Лондоне.

Зинаида Григорьевна в память Саввы достроила театр в Орехове-Зуеве. Через несколько лет она снова вышла замуж — за Анатолия Рейнбота, потомственного дворянина, в скором будущем градоначальника Москвы (дело кончилось разводом, когда Рейнбота обвинили в превышении служебных полномочий и отдали под суд). На деньги Саввы она построила еще одно архитектурное чудо, на этот раз подмосковное, «Вышние горки» недалеко от реки Пахры. После 1917 года имение у Зинаиды Григорьевны конфисковали, именно там в 1924 году умер Ленин (с тех пор место стало носить название «Горки ленинские»).

Саму же Зинаиду Григорьевну большевики не тронули. Тут, впрочем, все возможное и невозможное сделали Немирович-Данченко и брошенная ради Андреевой жена Горького Екатерина. Именно в те годы, наверное, и родилась странная и не соответствующая действительности «подробность» биографии вдовы Саввы Морозова — якобы она из простых и даже работала у Саввы Тимофеевича на фабрике присучальщицей (то есть соединяла порванные нити пряжи на прядильной машине).

О том, чем все кончилось для Шмитов

История с Саввой как в зеркале отразилась в судьбе еще одного члена его семьи – сына тех самых Шмитов, Николая. Тоже фабриканта. Вообще-то отец Николая, владелец той самой мебельной фабрики, умирая, завещал семье продать предприятие и жить на проценты. И 18-летнему Николаю управления фабрикой отнюдь не доверять. Но покупателя по хорошей цене долго не находилось, а тут пришел крупный заказ, и продавать фабрику в полцены стало совсем глупо. Юный Николай Шмит взялся управлять. Присмотреть за ним мать, Вера Викуловна, попросила Савву Тимофеевича. И в делах тот, действительно, помог. Но заодно свел опекаемого Коленьку со своими друзьями: все теми же Леонидом Красиным и Николаем Бауманом. Вслед за Саввой, Николай и на свою фабрику напринимал большевиков, которые только и делали, что тренировались на фабричном дворе метать бомбы. Кто-то из старых мастеров-краснодеревщиков пытался возмутиться – их увольняли.

В результате в революцию 1905 года именно мебельная фабрика Шмита стала оплотом восставших в Москве, и в конце концов царские войска расстреляли ее из артиллерии так, что только ровное место осталось. Самого Николая арестовали и держали в Бутырке 14 месяцев. Все это время его сестры, тоже втянутые в дело революции и повыходившие замуж за революционеров, хлопотали, чтобы Николая выпустили под залог. Наконец, договорились об этом. Но накануне, за несколько часов до освобождения, молодой Шмит погиб. Истек кровью: его вены были порезаны осколком стекла. По официальной версии он покончил жизнь самоубийством, поскольку страдал психическим расстройством и терзался чувством вины перед погибшими на баррикадах товарищами, а также из-за показаний, которые сам дал следователям. Впрочем, по версии советской власти Николай был «зверски зарезан царскими опричниками в Бутырской тюрьме» (4) — так во всяком случае написано на его памятнике. Что случилось на самом деле – никто не знает. Известно только, что все оставшееся после разгрома фабрики имущество он успел завещать все тем же большевикам. А когда его младший брат пытался это оспорить, тот же Красин без церемоний объяснил юноше, что к чему. Мол, хочешь жить – не лезь. Впрочем, все это (включая гибель Николая Шмита) произошло через два года после смерти Саввы, и тот об этом уже не узнал… Безусловно, к счастью, потому что Савва Тимофеевич был человеком совестливым.

Ирина Стрельникова #совсемдругойгород

P.S. Память о Савве бережно хранили Станиславский с Немировичем. И даже в самые страшные 30 годы не позволили убрать из МХАТа бюстик «мироеда-капиталиста». И не уставали повторять, что без Саввы Тимофеевича Морозова Московского художественного театра просто не существовало бы.

По-моему, насчёт здания в Камергерском – неточность. Оно принадлежало нефтепромышленнику Лианозову, который сдавал его в аренду и Шарлю Омону, и Савве Мамонтову, и Морозову (для Общедоступного театра). То есть даже в период перестройки здания Шехтелем оно не принадлежало ни театру, ни даже С.Т. Морозову.

Ну, принадлежать-то может и на основании договора аренды (как, допустим, именно по договору безвозмездной долгосрочной аренды РПЦ вознамерилась владеть Исакием -)) Но ради вас, Виктор, я исправила на «занимала «Частная опера». Потому что я ценю ваши замечания (а с Дейнекой вы ж меня просто когда-то спасли -)))