Михаил Морозов: Сказка и Джентльмен

Этой встречи ждала вся Москва. Зная буйный характер Михаила Абрамовича Морозова, совладельца богатейшей Тверской мануфактуры, прогнозировали грандиозный скандал. Как бы ещё он не побил драматурга Сумбатова-Южина, автора пьесы «Джентльмен»! Ведь и впрямь, это дерзость — изобразить Михаила Морозова в своей пьесе так узнаваемо и так беспощадно зло… В Москве его теперь иначе и не называли, как Джентльмен. А поставили пьесу где? На сцене Малого театра, который Михаил Абрамович страстно обожал и всячески ему покровительствовал. И вот, наконец, в фойе театра Парадиз они столкнулись нос к носу. Вокруг мгновенно стала собираться толпа. «Миша-то, Джентльмен-то за себя постоит!» — шептали друг другу в предвкушении…

Из-за излишнего веса Михаил Абрамович – человек ещё очень молодой, едва за двадцать — выглядел гораздо старше своих лет. Что не мешало москвичам звать его за глаза просто Мишей – в отличие от его брата, который был и младше, и ниже ростом, и вообще как-то тише – а вот его, поди ж ты, все именовали исключительно Иван Абрамычем. Видимо, сказывалось внешнее сходство Михаила с дядей и тезкой – буяном, пьяницей, бравым воином, ресторанным скандалистом и любителем прогуливаться по улицам Москвы с ручным тигром — Михаилом Хлудовым, братом матери. Того тоже вечно звали просто Мишей. Белая горячка свела Хлудова в могилу полтора десятка лет назад. Теперь на радость москвичам куролесил его племянник.

Недаром художник Серов сказал как-то про Михаила Морозова: «Он такой, будто им только что выстрелили из Царь-пушки». Огромного росту и неуемной энергии, говорил он громко, пил и ел без меры, а азартен был до того, что за одну ночь как-то раз проиграл в карты в Английском клубе более миллиона табачному фабриканту Бостанжогло (если мемуаристы, конечно, не преувеличивают по своему обыкновению). Когда Морозов где-то останавливался в гостинице, всенепременно требовал выселить со своего этажа всех постояльцев, платил втридорога. Приходил с приятелями в ресторан – велел нести все устрицы и шампанское, какие только у них есть. В его особняке на Смоленском бульваре в египетском холле среди ярких лотосовидных колонн и каменных сфинксов, рядом со стойкой с новомодным телефоном стоял древний египетский саркофаг с настоящей мумией. Друг Морозова, художник Константин Коровин вспоминает: когда к кому-то в доме из-за отравления (кажется, зря развесёлая компания Морозова эксперимента ради поела мяса рыси) потребовалось вызвать лучшего в Москве врача – Захарьина, вышло недоразумение:

— Зачем в доме покойник? – строго спросил Захарьин.

— Где покойник?

— А это, по-вашему, что? Чтобы в следующий раз безобразия не было, а то не приду.

Так у Морозова возникла идея мумию похоронить. Торжественно. От намерения подкупить попа и отпеть, правда, пришлось отказаться: неизвестно было, как мумию зовут, и даже насчет того, раб это, или раба божья, оставались сомнения. Так что ограничились гражданской панихидой с речами – о тирании, фараонах, рабах и тяжелой доле египетских крестьян. На поминках гуляла всё та же едва оправившаяся от рысьего мяса компания. На этот раз ели уху и блины с чёрной икрой. Поминки же…

С Морозовскими деньгами ничего невозможного не было. Однажды Михаил, не будучи человеком сколько-нибудь религиозным, вдруг захотел сделаться старостой Успенского собора Кремля – главного православного храма империи, в котором короновались российские государи. Несколько щедрых пожертвований церкви – и дело было слажено. Миша по-мальчишески радовался: «Пусть мамаша и её либералишки побесятся, на хвостах повертятся от злости».

Мамаша, Варвара Алексеевна, известная московская благотворительница, действительно, увлекалась политикой – особенно с тех пор, как после смерти мужа сошлась без венчания с публицистом Василием Соболевским. И произвела на свет двоих незаконнорожденных детей, единоутробных Мишиных брата и сестру – в добавок к родным братьям и сестрам, детям покойного Абрама Абрамовича Морозова. Впрочем, Варвара Алексеевна больше, чем детьми, интересовалась своим детищем иного рода: они с Соболевским издавали главную либеральную газету страны — «Русские ведомости». Дома у Варвары Алексеевны, на Воздвиженке то и дело устраивались политические собрания. То Лев Толстой приходил устраивать судьбы преследуемых властью духоборов. То из революционеров кого-то надо было подпольно переправить за границу. То решить, не пора ли призвать рабочих к забастовкам. Варвара Алексеевна давно уже состояла под тайным надзором полиции, но недаром она была урожденная Хлудова, а Хлудовы люди страстные (о Михаиле Хлудове мы уже вспоминали).

Её буйная натура требовала напряжённой деятельности на общественном поприще, семья и дети её занимали мало. К тому же, Варвара Алексеевна, постоянно и очень много жертвовавшая на благотворительность, считала необходимым экономить на домашних расходах. Михаил в юности вынужден был довольствоваться жалкими 75 рублями в месяц, которые ему выдавала мать, пока ему не исполнился 21 год и он не сделался одним из самых богатых людей России, вступив в права наследства и получив свою часть отцовского капитала. И тут уж, конечно, Михаилу захотелось покуражиться. Делал он это, впрочем, куда менее размашисто, чем его дядя Михаил Хлудов. С поправкой, так сказать, на образование и культурный уровень. Он ведь был не просто миллионер, а миллионер с университетским образованием.

Сначала предполагалось, что Михаил как старший сын будет управлять Тверской фабрикой. Однако он не проявлял к коммерции ни малейшего интереса, и мать это довольно рано подметила. Решено было, что фабрикой займется его брат-погодок Иван. Именно того отдали в реальное училище, поскольку управление производством требовало практических знаний. А гуманитарий Михаил учился себе в гимназии, штудировал латынь и греческий. Потом был Московский университет, историко-филологический факультет, который Миша, между прочим, закончил с дипломом первой степени. Куда дальше? Ну, немного попреподавал. Потом нашёл для себя более подходящую службу – директорствовал в Николаевском детском приюте по ведомству императрицы Марии Фёдоровны, что давало ему чин коллежского асессора. На службе появлялся редко, зато красивый чиновничий мундир и треуголку носил постоянно. Много жертвовал, но исключительно учреждениям под патронажем царской семьи. Имел и ордена — Станислава и Анну, и рассчитывал вскорости получить Владимира, дававшего право на потомственное дворянство. Словом, жил в своё удовольствие и в пику либералке-матери. Настоящей же его страстью было искусство – театр, живопись (к которым Варвара Алексеевна, кстати, всегда была равнодушна, так что, когда Станиславский с Немировичем-Данченко явились к ней просить деньги на МХТ – вежливо спровадила их ни с чем. Поскольку в тот год много было трат на учреждение больниц, читален, университетов и курсов для рабочих).

Под псевдонимом Михаил Юрьев Морозов писал в газеты критические статьи. Особенно – о постановках любимого им Малого театра. Его рецензии отличались парадоксальностью и необычностью взгляда. Что касается наук – так понемногу он занимался и ими. Во всяком случае, написал и опубликовал за свой счет исторические труды «Спорные вопросы западноевропейской исторической науки» и «Карл V». Последнюю работу Морозов имел неосторожность послать в дар своему любимому драматургу – тому самому Сумбатову-Южину. А ему работа совершенно не понравилось. Что-то он там такое уловил – какое-то презрение к родовитым феодалам и воспевание нарождающейся буржуазии. В самом желчном настроении драматург стал воображать, кто такой этот Михаил Юрьев, так претенциозно истолковавший эпоху Карла V… А воображение у драматургов буйное! Во всяком случае, так потом уверял всех Сумбатов-Южин – что он придумал своего персонажа, купца Рыдлова, из головы, исходя исключительно из образа, который навеял ему исторический труд о Карле V. Мол, знать не знал, что автор труда – Миша Морозов. И только когда читал почти готовую пьесу «Джентльмен» своему родственнику Немировичу-Данченко, тот сказал, что в Рыдлове легко узнается Морозов. И что Михаил Юрьев – это псевдоним именно Морозова. После чего Немирович, якобы, поразился силе таланта драматурга, так точно воспроизведшего образ автора «Карла V» исключительно по тексту. Скорее всего, Сумбатов-Южин соврал, что знать не знал, в кого метит. А пьеса, между тем, получилась очень злой. Герой то и дело разражается самодовольными монологами вроде: «От нас, третьего сословия, теперь вся Россия ждёт спасения. Ну-ка, мол, вы, миллионщики, обнаружьте ваш духовный капитал. Прежде дворянство давало писателей, а теперь, уж извините, наша очередь. (Загибая пальцы.) Позвольте, во-первых, за нами свежесть натуры. Мы не выродились, как дворяне. Во-вторых, обеспеченность, это тоже важное условие: творить человек может только на свободе. А какая же это свобода, ежели у человека — pardon! — и подметки даже заложены? Наконец, я так свою книгу издам, что одной внешностью всякого ушибу. Вот и выходит, что сливки-то общества теперь мы. Дудки! нас уж не затрешь. Теперь вокруг капитала все скон-цен-три-ровано».

Самое подлое, что в пьесе содержалось множество отсылок к реальным обстоятельствам Миши. Отражена была его женитьба на красавице-бесприданнице, наполовину иностранке, дочери содержательницы модной мастерской. Его вечная ревность, их ссоры…

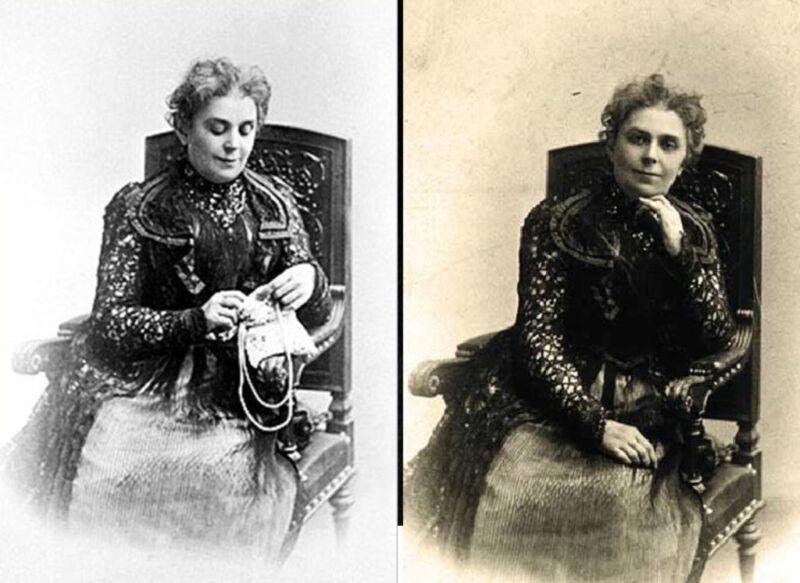

Мишина жена Маргарита была дочерью Кирилла Николаевича Мамонтова – кузена Саввы Мамонтова и шурина Павла Третьякова. Семья небедная. Вот только Кирилл Николаевич спустил всё своё наследство, запутался в долгах, а в конце концов ещё и проигрался в рулетку в Монте-Карло, после чего застрелился. Его вдове – Маргарите Оттовне, даме немецко-английско-армянских кровей, оставалось только пойти приживалкой с двумя дочерьми к кому-то из богатых родственников. Но Маргарита Оттовна была дама гордая и выбрала иной путь – весьма экзотический, описанный в романе Чернышевского «Что делать?». Она открыла модную мастерскую, где стала шить бельё и платья. Со временем ещё и школу учредила – кройки и шитья. Поступок настоящей «эмансипе», ведь обычные женщины тогда собственных предприятий не заводили (хотя по торговой части дела вели нередко). Но зато можно было жить своим домом – хоть и очень маленьким. В знойные летние месяцы вся Москва перебиралась на дачи – кажется, только у вдовы Мамонтовой не было на это денег, и её дочки просто гуляли с няней по Тверскому бульвару. На их образование мать деньги находила всегда. Девочки с младенчества обучались по-немецки и по-французски, закончили немецкую Петропавловскую гимназию. Собственно, Маргарита Кирилловна потом училась всю жизнь. Уже выйдя замуж за Морозова и нарожав детей, брала уроки по всеобщей истории и русской литературе и ежедневно упражнялась на рояле. В учителя пригласила композитора Скрябина, с которым потом дружила многие годы.

Ничего удивительного в том, что бесприданница Маргарита вышла замуж за миллионщика Морозова, нет. Они с сестрой Еленой считались первыми красавицами Москвы. Елена, кстати, вышла за троюродного брата Морозова — Родиона Вострякова. Тот тоже был наполовину Хлудов. А ведь недаром в купеческих семействах говорили: будет сватать твою дочь кто-то из Хлудовых – не отдавай. Страстями своими Хлудовы не владели. Родион изменял. Михаил – наоборот, ревновал, устраивал дикие сцены. Брак Востряковых в итоге распался, брак Морозовых устоял, хоть и не без труда. Михаил пытался вылить свои страдания на бумагу. Написал роман о том, как муж избил изменщицу-жену, а потом пережил нравственный переворот. Роман получился слабый, к счастью, его так и не издали — запретила цензура. С женой проблемы никуда не исчезли…

А начиналось всё легко и весело. Отгуляв свадьбу в «Эрмитаже», молодые укатили в Петербург и целый месяц жили там на самую широкую ногу, обзавелись знакомствами, давали обеды, на которые к ним и князья хаживали. Потом – Париж, Ницца. Свадебное путешествие заняло полгода. Немало времени молодожены провели в Монте-Карло. Том самом, где в своё время так несчастливо играл отец Маргариты Кирилловны. Их соседкой за игорным столом часто оказывалась очень полная рыжеватая дама – княгиня Юрьевская, урожденная Долгорукова — морганатическая жена, точнее, уже вдова императора Александра II. А в Ницце с ними в отеле соседствовала низенькая кругленькая старушка в черном шёлковом платье – английская королева Виктория. Поездка получилась незабываемой. Молодожены были совсем юными: Мише 21, Маргоше 18, жизнь представлялась безоблачной чредой удовольствий.

По возвращении в Москву Михаил купил на углу Смоленского бульвара и Глазовского переулка особняк, больше напоминавший дворец, и поселился там с женой. Маргарите дворец совсем не нравился. Она говорила, что не чувствует себя там хозяйкой, что её раздражает показная роскошь и огромное количество обслуги (буфетчик отдельно, повар отдельно. Для завода часов приходит часовщик. За собственную морозовскую электростанцию отвечает электротехник). Морозовы давали большие балы человек на двести и завтраки «для своих» человек на сто. Бывало, что гостей принимали целый день. «Это было последнее воскресенье на масленице, когда после 12-ти часов ночи уже начинался Великий пост и к этому часу необходимо должен был быть разъезд — конец всякому веселью, — вспоминала потом Маргарита Кирилловна. — К часу дня все были приглашены на блины. … Дамы в нарядных, светлых закрытых платьях, а кавалеры в сюртуках или визитках. После блинов были танцы часов до пяти. Потом все разъезжались часа на два и в семь часов опять съезжались, дамы уже в бальных платьях, а кавалеры во фраках. Опять были танцы и большой ужин за маленькими столиками, с музыкой».

Выезда Морозовы держали два: на английский манер для Маргариты Кирилловны и на русский – для Михаила Абрамовича. И кучера было два: один выбрит, одет в двубортный сюртук с золотыми пуговицами, на голове, как положено, цилиндр с бантом. Другой – борода веником — в отделанной лисьим мехом шапке, в суконной поддёвке до пят с высокой талией и многочисленными складками сзади. Упряжь, лошади – все соответствовало стилю. Так что, когда Маргариту представляли Льву Толстому, тот первым делом припомнил её экипаж с жёлтой английской лошадью в упряжке, который часто наблюдал из окна своего московского дома в Хамовниках.

Впрочем, и без жёлтой лошади на Маргариту трудно было не обратить внимания. Выглядела она будто заморская принцесса – со своим тонким точеным лицом, очень высокая, очень стройная, и одевалась с большим вкусом. Особенно ей шли шляпы с широкими полями, Маргарита Кирилловна, как никто другой, умела их носить. В неё постоянно влюблялись. Она даже сделалась предметом многолетней мистической любви большого поэта – Андрея Белого. Тогда ещё он был юным студентом Борей Бугаевым, повстречал госпожу Морозову в концерте – и пропал. Это была его первая Прекрасная Дама (второй много позже станет жена Блока – Люба Менделеева). Не называясь, он три года посылал Маргарите Кирилловне восторженные письма: «Я болен… Но мне не надо сочувствия. Мне только хочется Вам сказать, что где-то «там» Вас любят до безумия… <…> «Там» Вы являетесь глубоким, глубоким символом, чем-то вроде золотого закатного облака. «Там» Вы туманная Сказка, а не действительность»… Потом Маргарита Кирилловна купит поэтический сборник молодого поэта Андрея Белого и узнает себя под именем Сказки, а своего мужа – Толстого кентавра:

«Мне скучно… Эта жизнь меня не удовлетворяет…

Я улыбаюсь, как кукла, а душа просит того, чего нет, но что могло бы быть, да не вышло».

Сказка разрыдалась у окна, поднося к синим очам надушенный платочек.

И молчал поникший кентавр, в огорчении кусая ногти.

Он делал всё зависящее, чтобы развлекать любимую жену. А она рыдала у окна, шепча: «Скучно, скучно!» Машинально смотрела, как на улице дворники счищали грязную слякоть.

На улице зажгли фонарь… И вот сверкнула в чудных волосах её бриллиантовая звезда»…

Прошелся поэт и по Мишиному коллекционированию: «Весь — простота и утонченность, подсел к талантливому художнику, изобразившему «чудо». Он хотел купить «чудо», а пока терпеливо выслушивал речь о неудобствах масляной живописи».

Так Маргарита, наконец, узнала, кто её таинственный корреспондент. Собственно, об этом узнала и вся Москва – кто-то проболтался, возможно, сама Маргарита Кирилловна. «Книга в кругу знакомых имела успех скандала», — напишет позже Белый в своих воспоминаниях. С тех пор и у Маргариты Кирилловны появилось своё собственное прозвище – Сказка. «Сегодня видели Сказку, передали от вас поклон Джентльмену. Или правильнее будет — Кентавру?» — стали говорить в Москве…

Бывало, жена от Михаила уходила, особенно, когда на него накатывали приступы дикой ревности. И тогда мать, Варвара Алексеевна, ехала мирить. Это тоже было отражено в пьесе «Джентльмен». Откуда только узнали эти подробности семейной драмы? Кто был тот сплетник, что рассказывал их Сумбатову-Южину, человеку абсолютно постороннему? Так и осталось загадкой. Но в пьесу попал даже внутрисемейный спор Морозовых о том, надо ли благотворительствовать на собственной фабрике. В пьесе «Джентльмен» Рыдлов говорит: «Первым делом все затеи ваши отменю – чайные там, театры ваши, фонари, казармы. Каждый человек должен быть своей партии: либо капиталист, либо рабочий. Я себе на шею сесть не позволю». Михаил, действительно, не раз выказывался против открытия на Тверской фабрике театра и чайной для рабочих, постройки новых казарм и выплат пособий по несчастному случаю, затеянными его братом Иваном. Что это было – чёрствая бесчувственность и звериный эгоизм? Или всё та же мальчишеская обида на мать и желание, чтобы теперь «мамаша со своими либералишками повертелась на хвостах от злости»? Миша был по-детски раним несмотря на полноту, громкий уверенный голос и сияющую лысину… Это прекрасно схватил Серов, писавший Мишин портрет.

Художник Грабарь как-то спросил у Серова:

— Довольны вы портретом Морозова?

— Что я? Забавно, что они довольны. Чудак! За всю жизнь из всех заказчиков такого рода остался доволен всего только он один.

Михаил Абрамович на портрете с этими его широко расставленными ногами в сияющих штиблетах, со сжатыми кулаками выглядел какой-то смесью агрессивной наглости, напряженной готовности дать отпор — и скрытой неуверенности. Вряд ли Морозов не чувствовал, что над ним в очередной раз посмеялись. В театральной постановке было, в белых стихах было, вот теперь и в живописи… Причем на этот раз – за его же деньги. Просто он заранее знал, что так и будет. У них с Маргаритой Кирилловной давно было всё на счёт Серова решено: мол, есть в его манере какой-то юмористический пессимизм, так что в каждом человеке он видит карикатуру, а то и какое-нибудь животное. Но какой всё-таки художник! Гений! Грех не воспользоваться, что живём с ним в одно время…

Кстати, и на пьесу «Джентльмен» можно же было смотреть, как на увековечивание, на надёжный актив, обеспечение бессмертия. В конце концов, когда твой след остаётся в произведениях искусства – что-то ты, стало быть, в жизни значил… Остыв от обиды, честолюбивый Михаил Абрамович так и рассудил. И историческая встреча с Сумбатовым-Южиным, от которой ждали грандиозного скандала, кончилась ничем. Напрасно публика сбежалась к ним тогда, в фойе театра Парадиз. Столкнувшись нос к носу с драматургом, Морозов секунду помедлил и … протянул руку. Завязался светский разговор. Об искусстве, об истории. О Карле V, впрочем, упоминать не стали… Разочарованным наблюдателям пришлось разойтись ни с чем. После этого случая что-то изменилось в общем отношении к Морозову. В газетах вдруг появились статьи, что, взяв за основу биографию одного конкретного человека, в Малом театре его образ безбожно окарикатурили и измельчили, что это несправедливо…

А ведь когда-то Миша и сам мечтал стать художником. Им с братом Иваном мать наняла учителя живописи – тогда еще молодого и никому не известного Константина Коровина. Уроки пригодились, когда Михаил решил собирать живопись. Это дело требовало большого понимания. Начал, кстати, именно он, а Иван, чья коллекция в итоге гораздо больше известна, присоединился позже. Это Миша привез в Россию первого Ренуара, Ван Гога, Моне и Мане. А Гогена не только в России, а и во всем мире начал покупать одним из первых. Но такова уж судьба Михаила Абрамовича – даже самые лучшие его проявления становились предметом насмешек со стороны очередного художника. Коровин потом рассказывал как анекдот. Якобы, в одном из парижских салонов Михаил Абрамович наткнулся на странные яркие экзотические картины Гогена и восхитился: «Замечательные женщины! Сложены, как Венеры, цвета бронзы. Небо розовое, деревья синие, ананасы, белые апельсины… Постой! Куплю картины, повешу в столовой и Москву удивлю». И купил четыре штуки за 2 тысячи франков. А потом Олимпыч, метрдотель, стал замечать: «Как вы повесили эти картины, вина втрое больше стало выходить». И вот года через полтора, опять оказавшись в Париже, зашёл Михаил Абрамович в тот же салон. Ему говорят:

— А дёшево вы у нас тогда Гогена-то купили.

— А хотите, я вам их обратно уступлю? Дадите тридцать тысяч?

— Отчего же, дадим.

Отбив телеграмму в Москву своему управляющему, Морозов вскоре заполучил картины в Париж. Продал. Радовался, что так легко нажил 28 тысяч. А ночью не смог заснуть. Утром пошёл в галерею посмотреть на свои картины, а они там выставлены за 50 тысяч. Тогда он взял да и купил их снова. За 50 тысяч… Справедлива ли эта история, нет ли? Морозов сам ничего подобного не рассказывал. Картин Гогена у него, впрочем, было не четыре, как рассказывал Коровин, а только две…

Коллекцию Михаил Абрамович в итоге собрал уникальную, но небольшую. Просто не успел… Он ведь коллекционировал всего каких-то 7 лет, а больше судьба ему не отвела. Он умер в возрасте 35 лет. Под конец Миша сделался что-то уже очень толст. Тяжело дыша, сидел на стуле, и сзади даже трудно было разобрать, где кончается голова и где начинаются плечи. Некоторым казалось, что это потому, что он миллионщик и капиталист. На самом деле, это была болезнь. Правда, усугубленная характером. Маргарита Кирилловна вспоминала: «Когда он был мальчиком 10 лет, то у него была скарлатина с осложнением на почки и сердце. Ему необходимо было всю жизнь обращать на них внимание и оберегать себя. Он, конечно, об этом и слушать не хотел и делал как раз именно то, что и для почек, и сердца было ядом… Когда доктора у него уже определили нефрит, он каждый день пил водку и закусывал её сырым мясом с перцем. На это было ужасно смотреть!».

И вот она осталась вдовой с четырьмя детьми. Впрочем, весьма обеспеченной вдовой. По мужу некоторое время тосковала – с годами Маргарита Кирилловна успела к нему по-настоящему привязаться. Ей всё хотелось отдать ему дань уважения. Кажется, это она придумала, что Миша завещал свои картины Третьяковской галерее. В тексте завещания ничего об этом не сказано, но вдова настаивала – это он так хотел. Да что там вдова – всем в Москве как-то стало не хватать шумного, нелепого, по-своему очень одаренного Миши. А Грабарь уверял, что вместе с ним ушла эпоха, и такой заметной и яркой фигуры Москве больше не видать…

Что было потом… Маргарита Кирилловна пожила долгую, очень насыщенную и яркую жизнь. Огромный дом на Смоленском бульваре продала и переехала в небольшой особняк в Мертвом переулке между Арбатом и Пречистенкой. И там неожиданно завела политический салон не хуже, чем у свекрови. Михаил Абрамович в гробу бы перевернулся, если б узнал! Но вместо балов и блинов Маргарита теперь устраивала у себя лекции о социализме, о конституции: английской, американской, французской, итальянской… Всем распоряжался опальный профессор истории, либерал Павел Милюков, с которым у вдовы начался роман. Дело кончилось учреждением партии Конституционных демократов на её деньги. Впрочем, Маргарита Кирилловна скоро переключилась с политики на мистику. Увлеклась филосовско-религиозным учением Соловьёва, разогнала прежних смутьянов и стала приглашать Бердяева, Флоренского, Сергея Булгакова… А религиозный философ князь Евгений Трубецкой стал её последним возлюбленным. Подобно свекрови, финансировавшей издание Соболевского, Маргарита Кирилловна затеяла для Трубецкого издательство «Путь» — они печатали книги русских философов.

Потом была война и революция. Жизнь в полуподвальной комнатке для прислуги в прежде собственном особняке. Особняк, кстати, советская власть отдала посольству Королевства Дании. Но бывшую домовладелицу дипломаты не только не выселили, а и всячески оберегали. Маргарита Кирилловна давала уроки музыки посольским детям, а жена посла всегда приглашала её на званые приемы.

Что касается детей, самым ярким из них оказался Миша-младший (тот самый Мика Морозов, чей портрет в пятилетнем возрасте написал все тот же Серов). Мика стал шекспироведом, главным на весь СССР. Участвовал чуть ли не во всех переводах Шекспира, помогал и западными коллегами. Естественно, из-за своей громкой фамилии опасался ареста. И в 1952 году показалось, что дождался. За ним прислали воронок. Правда, повезли не в Лубянские подвалы, а в Кремль. Оказалось, готовится конференция для потомков и наследников русского купечества, живущих в эмиграции. Нужно было привлечь на восстановление послевоенной экономики СССР остатки капиталов Рябушинских, Елисеевых, Коншиных, Мамонтовых, фон Мекков, тех же Морозовых… А Михаилу Михайловичу Морозову в этом деле отводилась роль радушного хозяина, который будет всех принимать. За это ему была обещана должность, зарплата, квартира, машина… Морозов согласился. Его отвезли домой. Он лег на диван и умер. Сердце не выдержало волнений. Мать его пережила и очень горевала. Михаил Михайлович, впрочем, всегда говорил, что прожил хорошую жизнь. Что ему повезло. Что рад революции. Иначе при Морозовских-то деньгах его непременно сбили бы с пути соблазны, роскошь. Как когда-то отца. А жизнь надо полностью посвящать искусству.

Ирина Стрельникова #Совсем_Другой_Город