Кузьма Петров-Водкин и его сферический конь

Проехав Европу, половину Африки и четверть Азии, отучившись в нескольких академиях живописи, Петров-Водкин вернулся в Петербург и первым делом отправился знакомиться со своим коллегой, художником Бенуа, о котором был много наслышан. Утончённый эстет Бенуа посмотрел на визитную карточку, поморщился и не велел принимать: ну что, право, за фамилия такая — Водкин! А имя-то! Кузьма! Ему бы в сапожники идти, а ведь тоже мнит себя художником…

Вначале конь только назывался красным, а на самом деле был просто гнедым, и в нем легко узнавались крестьянские лошадки той волжской породы, которую Кузьма знал с детства. Два мальчика, одетых в туники, расчёсывали коню гриву. Вдали громоздились какие-то скалы, и непонятно было, где же всё это происходит. Картина была последней надеждой Петрова-Водкина. Если и она покажется публике незначительной — впору бросать живопись! Все, с кем он когда-то учился, — Кузнецов, Сарьян, Уткин — давно сделались признанными художниками, а сам он по-прежнему ходит в «подающих надежды»! А ведь Кузьме уже тридцать четыре года… И, если честно, страх в очередной раз услышать о своей картине: «Занятно, но не более того», — довёл его до физической дурноты при виде пустого холста на подрамнике. Может, «Купание красного коня» наконец что-то изменит? Кузьма пристально всматривался в своё творение и отчётливо сознавал, что не должен это никому показывать. Ему самому картина нравилась первые два дня. Потом стала вызывать смутное раздражение. Что же он опять сделал не так?

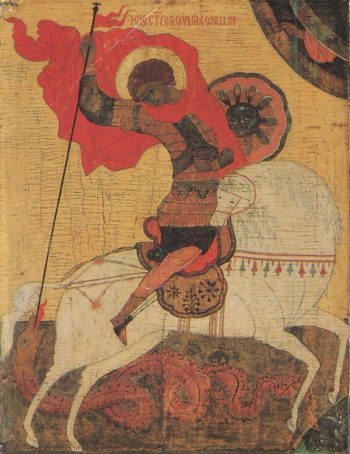

В те дни в Петербурге проходила выставка древней новгородской иконы. Кузьма пошёл туда и замер, поражённый, перед Георгием Победоносцем. Монументальный святой восседал на непропорционально маленьком, хрупком, тонконогом коне. А рядом — кроваво-красный дракон, дикий, опасный, бешеный. Никакой прорисовки деталей. Всего несколько простых, чистых красок: красная, белая, золотая, синяя. «Как же я не догадался раньше! — поразился Кузьма. — Ведь сам без пяти минут богомаз»…

В те дни в Петербурге проходила выставка древней новгородской иконы. Кузьма пошёл туда и замер, поражённый, перед Георгием Победоносцем. Монументальный святой восседал на непропорционально маленьком, хрупком, тонконогом коне. А рядом — кроваво-красный дракон, дикий, опасный, бешеный. Никакой прорисовки деталей. Всего несколько простых, чистых красок: красная, белая, золотая, синяя. «Как же я не догадался раньше! — поразился Кузьма. — Ведь сам без пяти минут богомаз»…

…Шестнадцатилетним он подался в ученики к старику иконописцу, научился искать подходящую глину по оврагам, гальку в реке. Потом дробить, распаривать, растирать всё это на яйце да на квасе, превращая в краски, пригодные для иконы. Лик Пресвятой Девы Марии в исполнении Кузьмы вышел совершенно живым, дышала каждая чёрточка! А батюшка в церкви увидел и разгневался: «Не Богоматерь, а плясовица. Так глазами и стрекает! Не буду эту доску святить». Потом ещё Кузьма подрядился расписать храм. Старался, ночей не досыпал. Да только, увидев плоды его труда, кафедральный епископ заболел нервным расстройством. Кончилось тем, что роспись смыли, а Кузьму прогнали взашей. Теперь-то он понял: поделом! Нечего увлекаться живописностью, нужно уметь видеть суть!

Вернувшись домой, Кузьма изрезал готовую картину ножом, взял новый холст и принялся писать заново. Название осталось прежним — «Купание красного коня». На этот раз конь действительно стал красным, как дракон на иконе. И у него теперь не было породы — это был сказочный конь, тонконогий и мощный, непропорционально большой, дикий, буйный под своим беззащитно-обнажённым, хрупким наездником. А красок хватило всего трёх — синей, жёлтой, красной. Никаких лишних деталей, никаких мелочей. Но глядишь на картину – становится страшно и весело.

«Купание красного коня» наделало много шуму. И даже давний недруг Петрова-Водкина — Репин, простояв перед полотном добрый час, изрек: «Да, этот художник талантлив!» А ведь двумя годами раньше тот же Илья Ефимович за маловразумительные аллегорические картины в духе «Мира искусства» ругал Кузьму сапожником, заигравшимся в эстетизм (если б Репин знал, что почти в точности повторяет слова ненавистного ему «мирискусника» Бенуа!). Видно, сама фамилия «Петров-Водкин» вызывала у людей ассоциацию с сапожным ремеслом. А Кузьма и не скрывал, что он — сын сапожника…

О непьющем сапожнике и чисто вымытых детях

Есть такая поговорка: хоть и не все пьяницы — сапожники, зато все сапожники — пьяницы. Известно — если кто сильно «набрался», про него говорят: пьян как сапожник. А уж когда сапожник носит фамилию Водкин, это и вовсе вызывает улыбку: мол, Бог шельму метит. К шестнадцати годам Сергей Петров-Водкин, будущий отец будущего живописца, а в те времена ученик сапожных дел мастера Акундина, по питейной части не уступал ни учителю, ни собственному легендарному деду Петру, когда-то известному на весь Хвалынск пьянице, прозванному Водкиным (детей Петра нарекали то Петровыми, то Водкиными, а в конце концов образовалась и закрепилась за семьей двойная фамилия). Но тут с Акундиным стало твориться неладное: что-то мерещилось, слышались какие-то голоса. Однажды он взял кроильный нож да и зарезал собственную жену, и сам вскоре скончался в страшных муках. Сергей Петров-Водкин был не глуп и запомнил урок навсегда. И сделался единственным сапожником на весь Хвалынск, в рот не бравшим водки. И при этом, может быть, самым искусным, потому что делал не просто сапоги, а лаковые «с форсом». «Девки от форса млеют», — уверял заказчиков Сергей Федорович. «Отец был мастером звуковой выразительности, его сапоги скрипели, как по камертону. Скоро весь город был охвачен этой модой», — вспоминал Кузьма Сергеевич, прославленный живописец, профессор Академии живописи, член нескольких научных обществ. «Самое трудное в жизни людей, подобных мне, это переход через всю ширину жизни от неграмотного отца через многое, что люди веками изучали, копили. И к тому же ещё прибавить свое, и не стать лакеем всего этого, и не разбить в этом что-нибудь ценное, подобно дикарю, впервые увидевшему сложные произведения человеческого ума».

Путь из мира, пропахшего варом, лаком и свежевыделанной кожей, «через всю ширину жизни» начался с озарения. Такие озарения потом случались с Кузьмой регулярно и, бывало, по самому ничтожному поводу. В тот, первый раз поводом послужил нарядный экипаж, подкативший к дверям барского дома, где мать Кузьмы трудилась поломойкой, а сам Кузьма — помощником садовника. С подножки один за другим сходили удивительно красивые дети. Это была семья судейского чиновника Полонского, снявшая в доме второй этаж. «Надо сказать, что приятие тех лиц за красивые могло произойти по простой гигиенической причине, — вспоминал Петров-Водкин. — Я впервые встретился с детьми, которых чисто моют, за которыми ухаживают няни и гувернантки». Это было как удар грома! Кузьме страстно захотелось стать своим для этих прекрасных детей… И он нашел-таки способ: рассказал Володе Полонскому, гимназисту третьего класса, о своей родной сестре — прекрасной Леонии, в которую доверчивый Володя заочно влюбился. Кузьма день ото дня развивал историю: их с сестрой похитили разбойники, но сам он спасся, запрыгнув в лодку. Лодку сорвало с привязи и понесло вниз по Волге до самого Хвалынска, где его, Кузьму, и усыновил сапожник. Дальше — больше! На днях Леония прислала ему весточку: мол, воспитывалась в Дарьяльском ущелье, а теперь стала знаменитой наездницей в цирке. Владимир слушал и млел. А Кузьме чудилось, что, став другом Полонского, он тем самым уже прошёл значительную часть пути «через ширь жизни».

«Силы мои были двинуты с места: я начинал фантазировать, рисовать, проявлять геройства, — вспоминал Кузьма. — В кладовке попались мне горшки с масляной краской, здесь же нашёл обрывок белой жести. Я написал на нём пейзаж. Бабушка Арина, навещавшая нас с матерью в барском доме, сразу взяла прицел на пейзаж, сказала: «Это поставим на могиле дедушки Фёдора. Будет и о тебе ему память». И железка утвердилась на кладбище».

Следующая проба кисти была сделана по особому случаю. В тот день Кузьма заплыл чуть не на середину Волги, а вернуться обратно не сумел — силы вышли. К счастью, тонущего мальчишку с берега заметил перевозчик Илья Федорович Захаров — лучший пловец в Хвалынске. Он спас Кузьму, а через неделю сам утонул при попытке вытащить из воды еще какого-то бедолагу. Кузьма взял новую жестянку и нарисовал качающуюся на волнах лодку, головы тонущих людей и небо, пересеченное зигзагами молнии. В углу — надпись: «Погибший за других! Вечная тебе память!»

И всё же о том, чтобы учиться живописи, юный Петров-Водкин тогда не помышлял. Он подался в ремонтники волжских судов — работа по хвалынским меркам завидная, требующая учёности (спасибо грамотной маме, кое-как обучившей Кузьму, а потом ещё и отдавшей его в четырехклассное приходское училище). «Ремонтщики одеты чисто: в косоворотки и штаны навыпуск. Поверх рубах жилетки, а на них цепочки часовые повешены, хотя бы и без часов в кармане. Волосы намаслены и с пробором. Затонские девушки в восторге от своих: они и семечек поднесут, и на чих «поздравят», — вспоминал Петров-Водкин.

Однажды «ремонтщиков» за что-то стали бить мужики, Кузьме тоже досталось, и он носом вниз полетел на землю. И другие в тот летний день 1893 года падали, расшибали лбы. Но только с Кузьмой при этом случилось великое озарение! «Падая, я увидел, что по краям земля закругляется, и ощутил Космос», — вспоминал он. Много позже Петров-Водкин станет закруглять на своих картинах линию горизонта, так, чтобы всё изображённое ощущалось как часть планеты Земля. Искусствоведы назовут этот прием «сферической перспективой».

Древние русские и несостоявшийся железнодорожник

В один прекрасный день Кузьма, одержимый тягой к «другой стороне жизни», отправился в Самару с амбициозным планом поступить в железнодорожное училище. Да по дороге на экзамен увидел вывеску: «Классы живописи и рисования». «Вывеска разрослась для меня на весь фасад, буквы засияли. Нарочитого желания провалиться в железнодорожном училище я, конечно, не имел. Но вывеска класса живописи не выходила из ума». На экзамене ему досталось сочинение на тему «История России». Первая фраза далась легко: «Древние русские жили в курных ямах. Дети умирали там, как котята». Потом Кузьма засомневался: не слишком ли обидно для древнерусских детей? Изменил котят на цыплят. Но снова засомневался: как писать слово «цыплята», через «и» или через «ы»? Он зачеркнул и написал заново: «умирали, как от холеры». Уж про холеру-то он к своим небольшим годам знал много! Был год, когда треть Хвалынска перемерла, холерные бараки заняли всю базарную площадь, и обезумевшая от страха толпа разорвала ни в чем не повинного попечителя местной больницы. Кузьма как раз вспоминал, как это случилось, когда экзаменатор объявил: «Отпущенные на сочинение два часа вышли!»

«Этак вы, молодой человек, и поезд в яму загоните, как отечество родное загнали», — сказали ему в училище, возвращая бумаги. И несостоявшийся железнодорожник Петров-Водкин помчался разыскивать классы живописи и рисования. Он поступил туда и проучился год. И тут судьба свела Кузьму с родственницей тех помещиков, у которых он когда-то служил садовником, — купчихой Юлией Михайловной Казариной. И той было приятно думать, что мальчик, можно сказать, выросший у неё на глазах, проявляет художественные способности! Юлия Михайловна взялась оплачивать его учение в Петербурге и потом ещё целых восемнадцать лет, до самой своей смерти в 1912 году, выплачивала Петрову-Водкину по 25 рублей в месяц.

Деньги эти ему были ох как нужны! Хотя бы потому, что приходилось содержать троих сирот-племянников, взятых матерью в дом по настоянию Кузьмы. Две трети того, что удавалось заработать, Петров-Водкин отсылал родным в Хвалынск. Сам только что не голодал. Однажды, когда нечем было заплатить за съемную комнату, а хозяева отказывались ждать, нарисовал им в прихожей вешалку с роскошной одеждой и, сочтя, что расплатился, был таков — его потом разыскивали с полицией. И всё же — о великая несправедливость! — не было для нищего Кузьмы большего врага, чем его благодетельница Юлия Михайловна. Он считал её несведущей в искусстве, честолюбивой барынькой, которой очень хочется прослыть меценаткой. Писал матери: «За деньги купить любовь трудно. …Я так себя изуродовал этими подачками, стало невыносимо. Конечно, решительно всё равно, какие причины заставили Ю. М. помогать мне, всё-таки я должен быть ей очень благодарен. Отлично, я ей благодарен. … Но сколько я испытываю унижений через эти жалкие 25 рублей!»

Был, кроме Юлии Михайловны, у Кузьмы и еще один благодетель — её друг, преуспевающий архитектор и совладелец мебельной фабрики Роман Фёдорович Мельцер. Он снабжал юное дарование не столько деньгами, сколько добрыми советами, и за это, как ни странно, Петров-Водкин был искренне благодарен.

Художественное образование, полученное Кузьмой благодаря помощи этих двоих, было разрозненным и хаотичным. Год он осваивал техническое рисование в училище Штиглица (к чертежу какого-нибудь шкафа для мебельщика, не удержавшись, пририсовывал фон — стену с обоями, наносил светотень — и удостаивался гневного выговора учителя: «Это не технический работ! Ви не есть аккуратный рисовальщик!»). Потом два года провёл в Москве, в знаменитом Училище живописи, ваяния и зодчества. Потом — по месяцу-другому в частных рисовальных школах Франции и Германии.

В Европу Кузьму занесло так: получив от Казариной очередные 25 рублей, он уговорил продавца новомодных дорогущих машин — велосипедов — сдать один в аренду. И, перекинув через плечо ремень дорожной сумки (в ней — географическая карта, смена белья, чайник, ящик с красками и маленький револьвер «вельдог», специально придуманный для велосипедистов, чтобы защищаться от собак), отправился путешествовать в Варшаву, Прагу, Мюнхен, Геную, Париж… Везде он смотрел во все глаза, слушал какие-то лекции, и не только по живописи… Его вдруг стали интересовать проблемы геофизики и космогонии, и Кузьма из кожи вон лез, чтобы разобраться во всём этом — он, имевший за плечами лишь четырехлетний курс природоведения и арифметики в приходском училище. А кончилось тем, что одно французское астрономическое общество избрало Петрова-Водкина своим почетным членом!

Вообще, об уровне образования и уме Кузьмы Сергеевича мнения современников расходились. Одни считали его хоть и чудаком, но очень быстро схватывающим и глубоко мыслящим. Другие — напыщенным и смешным плебеем вроде мольеровского мещанина во дворянстве. Ему страшно вредила манера изъясняться «высоким стилем» и делать многозначительные выводы из самых мелких обстоятельств собственной жизни. За версту было видно — таким образом Кузьма тщится прибавить себе веса в глазах людей. К тому же он частенько привирал — как будто торопился доказать, что «ширь жизни» им уже преодолена.

Не надеясь на один только свой живописный талант, Петров-Водкин увлёкся литературой. Выше всех он почитал двух поэтов: Пушкина и Андрея Белого. И, как мог, старался им соответствовать. Однажды, бледнея от страха, понёс в редакцию поэму, исполненную символизма и патетики. В редакции Кузьму встретил человек, внешне поразительно похожий на него самого: такая же коренастая фигура, деревенское скуластое лицо, и так же наголо обритый. Это был Горький. Спросил, нехорошо усмехаясь: «Тоже лезешь?» А вскоре в газете появилась издевательская заметка о самонадеянном провинциальном недоучке, возомнившем себя самородком в области литературы и живописи. По-видимому, Горький сберегал место самородка исключительно для себя…

Кузьму не принимали, над ним посмеивались, и он научился замкнутости. Свои мысли и наблюдения — иной раз весьма сложные — юноша свободно поверял только полуграмотной матери в чуть ли не ежедневных письмах в Хвалынск. Жаловался ей: «Я не умею болтать о пустяках. Даже за девушками ухаживаю грузно, с теориями и поучениями себе и им. Воображаю, сколько нудных часов вынесли они и как потом меня проклинали». Впрочем, по крайней мере одна из них отнеслась к Кузьме благосклонно.

Леля была сестрой гимназиста, которому Кузьма на дому давал уроки рисунка. «Длинного разреза глаза, сильно опушённые ресницами, тёмные волосы, а губы девушки, совершенно неправильные по симметрии, говорят о её смущаемости, — записал он. — Но мне уже некуда было деться. Из сотен девушек с завязанными глазами я отыскал бы Лелю». Кузьма стал женихом, но и сам не понимал: за что ему такая честь и счастье? «Скользнёт иногда улыбка по неправильности губ Лели, но я не знаю, чему она улыбнулась. К моим этюдам она относилась равнодушно. А в наших отношениях сущая неясность».

Однажды у Лели молодежь играла в судьбу: кто кому что предскажет. «Мне надо было предсказать судьбу самой Лели, я взял её за руку и вдруг увидел в милом лице страшные признаки. И машинально, помимо воли, сказал: «Зиму вы не переживете», — вспоминал Петров-Водкин. Леля рассердилась и наговорила ему колкостей о пристрастии к многозначительным фразам.

Дата свадьбы всё никак не определялась, и осенью он снова уехал в Европу — искать живописный стиль. А через два месяца, в январе, когда Кузьма жил в Лондоне, ему принесли телеграмму о смерти Лели. Скарлатина.

Который свищет

«У меня странная способность быстро и сильно привязываться к людям, но так же скоро и уходить от них. Может быть, я люблю человечество, но не люблю людей», — писал Петров-Водкин матери. Он действительно довольно быстро утешился после смерти Лели и обзавелся новой сильной привязанностью. Мари (Кузьма звал ее Марой) была дочерью хозяйки пансиона в местечке Фонтенэ-о-Роз под Парижем, где он жил тогда. О том, как начался этот роман, сами влюблённые вспоминали очень по-разному: она утверждала, что Кузьма стал писать её портрет и на третьем сеансе вдруг сказал: «Мадемуазель, согласны ли вы стать моей женой? Я люблю вас уже пять месяцев, с самой первой нашей встречи», — что, якобы, стало для неё полнейшей неожиданностью. Сам Петров-Водкин приписывал инициативу Маре: «Она очень хороший человек, и мне в ней дороги первая в моей жизни нежность женщины ко мне и её стремление понять мои загадки». Впрочем, какая разница! Главное, что им было хорошо вместе.

По вечерам они гуляли по Люксембургскому саду, изредка ездили в Фонтенбло, и в поезде Кузьма рисовал пассажиров… Очень скоро они с Марой поженились. Вот только медовый месяц вышел странным: молодой супруг один укатил в Африку, как сам признавался — «чтобы отрезвиться». С тех пор он слал письма не только матери, но и жене. Вот, например, письмо из Алжира: «Ты можешь гордиться, что у Петрова-Водкина в мозгу засела женщина — и это ты!» И ещё: «Друг мой, жена моя, ты должна знать, какую большую обузу ты взяла на себя, полюбив своего Кузю. Мы будем деятельны и энергичны, и будем работать для человечества»… Возвращаться он не спешил.

Это было великое путешествие! Во всяком случае, как описывал его сам Кузьма, хотя многие потом подвергали сомнению его мемуары, считая их чем-то вроде детских фантазий про сестру Леонию. Действительно, дорожные приключения Петрова-Водкина выглядят до неправдоподобия романтично. В Сахаре на него напали кочевники. Он был вынужден палить из револьвера в воздух и при этом отчаянно свистеть. Бедуины отступили и якобы наказали своим соплеменникам не трогать чужака по прозвищу Который Свищет.

Потом Кузьма отправился в Европу. Оказавшись на юге Италии, он полез на Везувий аккурат во время очередного извержения. «Странное оцепенение испытываешь на живом теле земли, ворчащей, дрожащей у кратера без перебоя. Сквозь мглу осаждавшегося пепла раскинулась передо мной котловина. Пепельно-серую массу паров и дыма пронизывала огненная масса. Удушье от пепла, ногам горячо. Я был в экстазе. И никакого страха. Двинулся космос и мчит меня в своих ритмах небывалых».

Не прошло и месяца — новое приключение: в Риме Петрова-Водкина похитили бандиты. «Очнулся я где-то под землёй, с кляпом во рту. У капища сидели три человека, если не черти, то, конечно, разбойники. Бумажника в кармане не было. «Ни с места, смерть», — прошипели они». Выяснилось, что Кузьма понадобился лихим итальянским парням, чтобы подделывать полотна великих мастеров. Например, пропавшую «Леду» Леонардо Да Винчи. Он рисует — они сбывают, выручка пополам. Впрочем, когда Петров-Водкин отказался, бандиты продемонстрировали сговорчивый и мирный нрав, предложив компромиссный вариант: он для них рисует портрет некой синьоры, но никому об этом не рассказывает и сам даже не пытается узнать что-то о ней.

История вышла претаинственная! Девушку, которую привели к Кузьме, звали Анжелика. «Она показалась мне несколько заносчивой, взрывчато смеялась, но при смехе у неё был недобрый оскал. А кроме этого утонченный итальянский тип». Вспыхнул роман, но Кузьма по-прежнему ничего не знал об Анжелике. «Я мысленно обшаривал Рим, ища тот уголок, где она жила. То рисовалась мне бандитская обстановка, то рабочая семья с мужем, то чуть ли не монахиней видел я её. Однажды в мастерскую зашел заказчик-бандит. И что-то намекал. И захотел тут же взять картину. Несколько дней я не видел Анжелику. И вдруг я её увидел, в экипаже, неузнаваемую, в блеске кружев и бархата. С ней сидел мужчина в цилиндре». На следующий день она пришла и сказала, что видятся они в последний раз и что ее жизнь кончена. И тогда Кузьма уехал из Италии. Но забыть Анжелику не смог и через несколько месяцев снова помчался в Рим с твёрдым намерением найти её. В первый же день, в случайной пиццерии, услышал разговор за соседним столиком — о какой-то женщине, которая героически погибла, чтобы спасти своего покровителя. Подробностей Кузьма не расслышал, но сердце сразу подсказало, о ком речь. И, действительно, в руках у говорившего была фотокарточка, сделанная с того самого портрета кисти Петрова-Водкина…

Так ли всё было на самом деле, как он рассказывал, или не совсем, но на этом Кузьма наконец утратил интерес к странствиям и приключениям, а также к художественному свисту о них. И, заехав ненадолго во Францию к жене, велел ей готовиться к переезду в Россию.

Так вот о чём «Красный конь»!

В Петербурге за Кузьму серьёзно взялся всё тот же Мельцер. Поселив фантазёра у себя в доме на Каменноостровском проспекте, Роман Фёдорович принялся втолковывать ему: «Друг мой, довольно жить иллюзиями. Довольно выдумывать для себя судьбу более значительную, чем она есть на самом деле. Ты — большой талант, тебе пора серьезно работать, и всё само собой сделается в твоей жизни». Он, как всегда, был прав, этот мудрый Мельцер! И Кузьма внял совету. Следующие четыре года были, пожалуй, самыми важными и значительными в жизни Петрова-Водкина, хотя об этих годах — вот парадокс! — совершенно нечего рассказывать. Просто работа, мучительные поиски, отчаяние и надежда. А в результате на свет появилась великая картина — «Купание красного коня». А потом ещё несколько десятков очень талантливых в том же иконописном роде.

Как это часто случается с настоящими шедеврами, история постфактум услужливо предоставила множество возможностей для толкования. Началась мировая война, и Кузьма Сергеевич догадался: так вот о чём был «Красный конь»! Грянула Февральская революция — воскликнул: «Да нет же, «Красный конь» об этом!» Октябрьский переворот — новое прозрение: «Красный конь» — о диктатуре пролетариата. Правда, к этому времени картину давно никто не видел — ещё в 1914-м её повезли на выставку куда-то в Германию, ну а потом началась мировая война и связь с устроителями выставки оборвалась. Впрочем, воспоминания о «Красном коне» были живы — советское правительство даже обещало приличные деньги тому, кто найдет полотно и вернёт на родину.

Для новой власти сын сапожника, автор картины «о диктатуре пролетариата» сделался безусловно своим. И, не считая эпизода, когда Кузьму Сергеевича вместе с Пришвиным и Блоком чуть было не расстреляли по подозрению в причастности к левоэсеровскому бунту (дело кончилось двумя днями ареста), жаловаться на революцию ему не приходилось. Петров-Водкин занял ответственный пост в Ленинградском совете по делам искусств, сделался профессором Академии художеств и председателем правления Ленинградского союза художников. И долгие годы с упорством и жестокостью диктатора насаждал в качестве единственной методики свою трехцветную систему. Коллеги ненавидели эту систему и называли «трехплеткой». В конце концов из-за неистового Кузьмы Академию были вынуждены покинуть такие корифеи, как Бакст и Добужинский. Сомов говорил про него: «тупой, претенциозный дурак». Что ж! Петров-Водкин умел за себя постоять.

Вспоминают такой случай: на 50-летии заклятого врага Кузьмы Сергеевича — директора Академии художеств Исаака Бродского — после всеобщих восхвалений живописного таланта юбиляра слово взял Петров-Водкин: «Тут много говорили о заслугах Бродского, но никто не сказал о нём самого главного. До недавнего времени в уборных Академии было ужасно грязно, стоял отвратительный запах. Однако после серьёзного ремонта это удалось устранить. И всё это произошло с приходом к нам уважаемого Исаака Израилевича». И при всеобщем молчании Кузьма Сергеевич победно сел на своё место.

Ему по-прежнему нелегко было с людьми, и отдушиной, как и в прежние времена, оставалась семья. После пятнадцати бездетных лет брака Мара, превратившаяся в очень полную немолодую женщину с заметными усиками над губой, родила ему долгожданную дочь. Когда Кузьма Сергеевич впервые увидел крохотное существо с тёмно-синими сияющими глазками, крошечными пальчиками и чуть оттопыренными ушками, написал матери в Хвалынск: «Я был наполовину человек, не испытав этого». Нянчить Леночку, кормить её, гулять с ней пришлось именно отцу — Маре первые роды в тридцать семь лет дались нелегко, и она почти не вставала с постели, требуя, сильно грассируя, принести жидкого чая, который почему-то называла «малокровным».

Каким бы любящим отцом ни был Кузьма, о прежних интересах он не забывал. И, когда всей семьей гостили у Волошина в Коктебеле и случилось землетрясение, не захотел увезти дочь из опасного места. Маре, до смерти боявшейся новых толчков, сказал: «Если суждено погибнуть, то зато мы погибнем все вместе, втроём, и ничто нас не разлучит». Просто ему, давно очарованному геологическими проявлениями стихий, очень хотелось написать картину «Землетрясение».

А вскоре врачи запретили Кузьме Сергеевичу прикасаться к краскам. Он ещё с 20-го года болел туберкулезом, а к весне 1929-го болезнь приняла серьёзную форму. Художник пожелтел, осунулся, его колючие глаза потускнели. Он постоянно кашлял и сердился — даже на свою обожаемую дочь. Из Ленинграда пришлось переселяться в Детское Село, на воздух. Здесь же жили писатели: Толстой работал над «Петром I», Федин — над «Братьями», Шишков — над «Угрюм-рекой». Почему-то с ними, в отличие от коллег-художников, Кузьме удалось по-настоящему сблизиться… По вечерам собирались за бутылкой водки, читали друг другу. И Кузьме Сергеевичу, измаявшемуся в вынужденном бездействии, захотелось вновь попытать писательского счастья. Один за другим он сочинил два автобиографических романа: «Хлыновск» и «Пространство Эвклида». И Горький снова накинулся на Петрова-Водкина: «Выдумывает так плохо, что верить ему невозможно. Его книги являются вместилищем словесного хлама». Горький считался непререкаемым авторитетом, и для Кузьмы немедленно закрылись все издательства. К слову, эти двое врагов и в зрелом возрасте были удивительно похожи: оба завели усы, балахоны и соломенные шляпы.

В середине 30-х, незадолго до смерти, Петров-Водкин, наплевав на запрет врачей, снова взялся за кисти и краски: «Я стал в шутку писать своих писателей — Алешу Толстого, Федина, Шишкова», — записал он. Чуть позже: «Ничего не выходит с Толстым. Я сажаю на задний стул Шишкова, а на передний стул сажаю Андрея Белого, он держит в одной руке спички, а в другой папиросы. Я пишу, пишу и ничего не выходит. В один прекрасный день вместо Толстого, я думаю, не посадить ли Пушкина, что будет?» В конце концов групповой портрет стал таким: Пушкин, Белый и Петров-Водкин. Что ж! Пройдя «через всю ширь жизни», написав десятки чудесных картин, Кузьма Сергеевич заслужил право на такую компанию…

Ирина Стрельникова #СовсемДругойГород экскурсии по Москве

P. S. Когда Кузьмы Сергеевича не стало, советская власть, вдруг осознав, что истоки его творчества лежат в иконописи пополам с французским символизмом, заметно охладела к его наследию. Впрочем, «Купание красного коня» в конце сороковых было возвращено на родину (картину случайно обнаружили в шведском городке Мальмё). И ещё полтора десятка лет стараний вдовы художника понадобилось, чтобы водворить «Купание…» в Третьяковскую галерею. Только в 1961 году картина пережила второе рождение, снова войдя в моду. И с тех пор из неё уже не выходила.